製造業のDXとは?注目される理由・メリット・進めるうえでの課題・具体的な事例を中心に詳しく解説! -

更新日 2024年1月1日

製造業界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が高まっていますが、その実現は容易ではありません。業種によっては複雑な業務工程やデータ化の難しさ、設備投資やIT人材育成の課題が挙げられます。しかし、製造業特有の複雑さこそが、DXによる大きな効果を生み出す可能性を秘めています。

製造業におけるDXは、単に技術導入の話にとどまらず、ビジネスモデルの根本的な変革を意味します。デジタル化されたデータと技術を駆使して、製品やサービスの品質向上、業務プロセスの効率化を実現し、企業競争力の向上に貢献できます。DXを進めるうえでの課題は少なくありませんが、それを乗り越えることで得られる成果は大きいでしょう。

この記事では、製造業においてDXが求められる理由、そのメリット、進めるうえでの課題、そして具体的なDXの推進方法について詳しく解説します。

製造業におけるDXとは?

製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、AIやその他のデジタル技術を活用し、製造過程のデジタル化を推進することです。これにより、業務の効率化が図られ、製品の品質向上やコスト削減が可能になります。しかし、それだけではありません。DXは、新しいビジネスモデルの創出や顧客体験の刷新を促し、市場における革新的な変化を引き起こす力を持っています。

つまり、DXは単なる技術革新ではなく、製造業が社会全体にもたらす価値の向上を目指す概念です。デジタル化された製造プロセスは、消費者のニーズに迅速かつ柔軟に対応することを可能にし、結果として製品を使用する人々の生活を豊かにします。DXは製造業の未来を形作る重要な鍵となるのです。

製造業のDXが注目されている理由

製造業のDXが注目される理由は、デジタル化が急速に進む経済環境に迅速に対応するためです。インターネットやデジタル技術の発展は、製造業の業務を効率化し、新たなビジネスモデルを生み出す鍵となります。特に、伝統的な職人技術に頼る企業は、社会のデジタル化や人材育成に適応できず経営困難に陥るリスクがあります。

加えて、多くの日本の大手製造業が海外展開する中で、国内の中小企業が高品質の製品やサービスを維持しながら市場に参入するためには、DX化が不可欠です。このように、DXは製造業の競争力維持と経済成長のために重要な役割を果たしています。

関連記事:デジタルトランスフォーメーションを企業が推進すべき理由・メリット・成功ポイントを徹底解説!

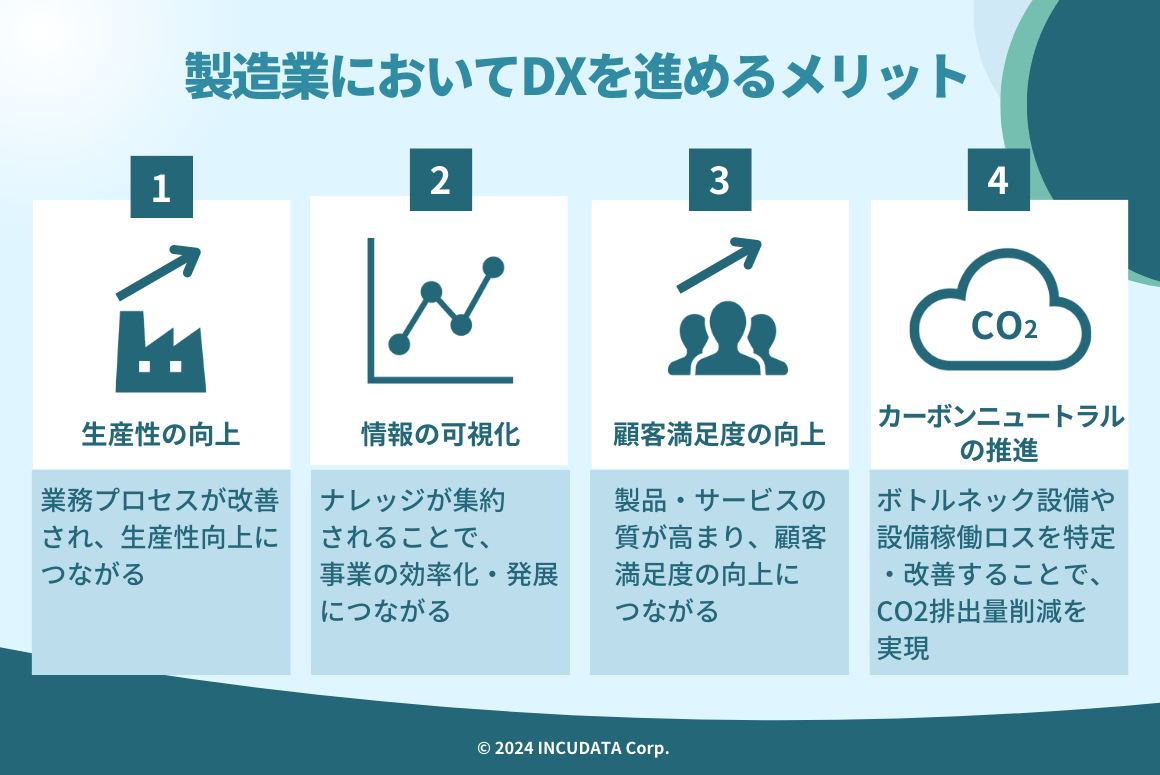

製造業においてDXを進めるメリット

ここでは、製造業においてDXを進めるメリットについて解説します。

-

- 生産性向上につながる

- 情報の可視化につながる

- 顧客満足度向上につながる

- 経済産業省も訴求するカーボンニュートラルの推進が可能

- 生産性向上につながる

それでは、1つずつ解説します。

生産性向上につながる

製造業においてDXを進めるメリットの1つ目は、生産性向上につながることです。DXを進めることで、データ分析やAIなどの先進技術を活用し、製造プロセスを効率化します。これにより、無駄な作業の削減やエラーの低減が可能となり、全体的な生産効率が高まります。

また、リアルタイムでのデータ収集と分析により、製造工程の最適化が図られ、より迅速かつ柔軟な対応が可能になります。これらの改善によって、製品の品質が向上し、コスト削減にも寄与します。さらに、効率的な業務プロセスは従業員の働き方改革にもつながり、組織全体の生産性向上に貢献するのです。

情報の可視化につながる

製造業においてDXを進めるメリットの2つ目は、情報の可視化につながることです。DXを導入することで、従来は把握しにくかった生産ラインや業務プロセスの詳細なデータがリアルタイムで可視化されます。これにより、製造過程での問題点の早期発見や改善の迅速化が可能になり、全体的な効率が向上します。

また、可視化された情報は、社内の知識として蓄積され、従業員間での情報共有が容易になります。これは、ナレッジマネジメントの強化にもつながり、組織全体の知識ベースと意思決定プロセスの向上に貢献します。

顧客満足度向上につながる

製造業においてDXを進めるメリットの3つ目は、顧客満足度向上につながることです。デジタル技術を駆使することで、顧客の声をリアルタイムで捉え、それを製品開発やサービス改善に反映させることが可能です。

また、AIやデータ分析を活用することで、市場のトレンドを迅速に把握し、顧客の未来のニーズに対応した製品を開発することも可能になります。これにより、顧客からの信頼と満足度が高まり、長期的な顧客関係の構築につながります。

さらに、顧客満足度の向上は、口コミやリピート購入の増加にも影響し、企業の売り上げやブランド価値の向上に寄与するのです。

経済産業省も訴求するカーボンニュートラルの推進が可能

製造業においてDXを進めるメリットの4つ目は、経済産業省も訴求するカーボンニュートラルの推進が可能になることです。

経済産業省も推奨するこの取り組みにおいて、生産設備などにIoT機器を取り付け、工場や事業所のデータをリアルタイムに可視化できます。これにより、ボトルネックとなる設備や稼働ロスが特定され、改善策を講じることが可能となります。

具体的には、設備の稼働率の最適化とエネルギーの無駄遣いを減らすことで、CO₂排出量の削減を実現します。これは、製造業が環境に優しい持続可能な経営を行うための重要なステップであり、社会全体の環境負荷軽減にも寄与するのです。DXは、環境保全と経済活動の両立を目指す現代製造業において、必要不可欠な要素となっています。

製造業でDXを進めるうえでの課題

ここでは、製造業でDXを進めるうえでの課題について解説します。

-

- IT人材の採用・育成をする必要がある

- 設備投資するための予算の有無

- 属人化している業務の把握

- IT人材の採用・育成をする必要がある

それでは、1つずつ解説します。

関連記事:日本企業におけるDXの課題は?現状や推進ポイントも解説

IT人材の採用・育成をする必要がある

製造業でDXを進めるうえでの課題の1つ目は、IT人材の採用・育成をする必要があることです。DXを成功させるためには、ITスキルや専門知識を持つ人材が欠かせません。

しかし、IPAの「DX白書2023」によると、DX推進に必要な人材が「やや不足」「大幅に不足」していると回答した日本企業は約80%にも上り、製造業を含む多くの業界でこの問題が顕著です。

このため、経済産業省は「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」などを通じて、AIやIoT、データサイエンスの技術を持つ人材育成を支援しています。企業は、内部での人材育成に加え、外部のITコンサルタントや専門企業との提携も検討する必要があります。DX推進に向けては、まず自社の目指す方向性を明確にし、必要な人材像を定義することが重要です。

- 出典:DX白書2023 | 独立行政法人情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt8000000botk-att/000108041.pdf

設備投資するための予算の有無

製造業でDXを進めるうえでの課題の2つ目は、設備投資をするための予算の有無です。DXにはシステム開発やクラウド利用などに資金が必要ですが、同時に既存の基幹システムの更新や老朽化設備の入れ替えにも予算を割く必要があります。

このため、DXへの取り組みが後回しになるケースがあります。効果的なDXを実現するためには、メリハリのある予算配分が重要です。また、経済産業省が提供するIT導入のための補助金など、外部の支援を利用する選択肢も考慮に入れるべきでしょう。

各企業は、自社に最適なDX取り組みを策定し、そのための財源確保に努める必要があります。予算の限られた中で最大の効果を生むDX戦略の立案が求められています。

属人化している業務の把握

製造業でDXを進めるうえでの課題の3つ目は、属人化している業務の把握です。多くの製造現場では、特定の個人に依存した業務や手順が存在し、これらの情報が組織全体で共有されていないことがあります。

DXを進めるうえで、これら属人化した業務をデータ化や言語化し、組織全体でのナレッジとして共有できるように変換する必要があります。これはナレッジマネジメントの観点から重要で、知識や経験を組織全体の資産として活用することで、業務の効率化や品質向上につながります。

属人化された業務の把握と共有は、組織の持続可能な成長とDX推進に不可欠なステップであり、これによって業務プロセスの最適化を図ることができます。

製造業でDXを進めるための3つのステップ

ここでは、製造業でDXを進めるための3つのステップについて解説します。

-

- 現場への理解とゴールを組織全体に共有する

- 計画を策定する

- スモールスタートする

- 現場への理解とゴールを組織全体に共有する

それでは、1つずつ解説します。

現場への理解とゴールを組織全体に共有する

製造業でDXを進めるための1つ目のステップは、現場への理解とゴールを組織全体に共有することです。まず、現場の実情を把握し、理想とする状態を明確にイメージします。DXは、部署の業務効率化から全社的変革まで幅広いレベルで展開可能です。

具体的には、自社の課題や顧客の要望を基に、どの点を改善したいかを検討します。例えば、「人手不足の工程」「競合とのスピード差」「外注化や内製化したい工程」など、課題を特定します。

次に、それを実現するためのシステムやツールを調査し、実現可能性を確認し、DX推進チームでゴールのイメージを共有します。経営陣が指名するプロジェクトチームを立ち上げ、部門を超えた取り組みを行うことが望ましいでしょう。このようにして、全社的または部署横断的なチームがDX推進の中心となり、効果的な変革を目指します。

計画を策定する

製造業でDXを進めるための2つ目のステップは、計画を策定することです。まず、DXの対象となる業務や実現方法を明確にし、現在のデータを収集してDX推進計画を作ります。生産量、販売数、従業員数、作業時間、フローやIT資産、顧客や取引先のデータ、他社データなど、社内外からの情報を集めます。

これらのデータと理想の状態や他社との差分を分析することで、DX化の必要な作業量が見えてきます。次に、必要な作業量、人員、予算を割り出し、具体的なスケジュールを立てます。この計画作成は、DXの成功に向けての具体的な道筋を示し、目標達成への重要なステップとなります。効果的な計画によって、DXの取り組みを体系的かつ効率的に進めることが可能になります。

スモールスタートする

製造業でDXを進めるための3つ目のステップは、スモールスタートすることです。計画に基づき、「着手→効果確認」を段階的に実施し、小規模から始めます。

DXは規模によっては大幅なシステム変更を伴うこともありますが、たとえ大規模プロジェクトであっても、最初は小さな範囲から始め、効果を確認しながら徐々に範囲を広げることが重要です。これにより、リスクを最小限に抑えられます。

また、初期の成果や予算の余剰分は次のIT投資に生かすことで、不確実なビジネス環境下でも対応が容易になります。

人事における人の入れ替えも考慮すれば、小規模での取り組みとその効果の確認を繰り返し、段階的にプロジェクトを進めることが効果的です。

製造業でDXを進める場合の具体策

ここでは、製造業でDXを進める場合の具体策について解説します。

-

- デジタルツインを活用する

- 業務フローを見直す

- 業務マニュアルを作成する

- 業務効率化ツールを利用する

- クラウドサービスを利用する

- デジタルツインを活用する

それでは、1つずつ解説します。

デジタルツインを活用する

製造業でDXを進める場合の具体策の1つ目は、デジタルツインを活用することです。デジタルツインとは、現実世界の環境や物体のデータを収集し、それを仮想空間に再現する技術です。この仮想空間は、パソコンやタブレット、VRゴーグルなどを使って、実際に現場にいなくてもリアルに体験することが可能です。

デジタルツインを使用することで、将来に起こり得るさまざまなシナリオをシミュレーションし、より効率的な意思決定や問題解決が行えます。例えば、製造プロセスの最適化、予期しない設備の保守の回避、新製品の試作など、多岐にわたる応用が可能です。デジタルツインは、製造業が直面する課題を解決し、新たな価値を創出するための強力なツールとなり得ます。

業務フローを見直す

製造業でDXを進める場合の具体策の2つ目は、業務フローを見直すことです。この見直しにより、DXを用いて解決可能な課題に対処します。

例えば、納期遅れや特定工程の負荷集中などがあれば、製造から販売までの全業務フローを可視化します。そのうえで、ムリ・ムダ・ムラのある部分を特定します。無理な工程、無駄な作業や重複、繁忙と閑散の差が大きい業務などを1つずつ確認し、改善点を見つけ出します。

重要なのは、細部に至るまで徹底して可視化することです。部署内で当たり前とされている事項にも疑問を持ち、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識しながら、業務フローを見直すことで、DXの取り組みが進むでしょう。このプロセスにより、効率的かつ効果的な業務改善が可能になります。

業務マニュアルを作成する

製造業でDXを進める場合の具体策の3つ目は、業務マニュアルを作成することです。これにより、社内で散在するナレッジを効率的に管理する体制を整えます。製造業では、操作説明書はあっても業務マニュアルが不足していることが多いです。業務マニュアルの作成は、現場の知識を集約し、社員教育や引継ぎの円滑化、人材育成に寄与します。

また、マニュアル作成ツールを用い、紙のマニュアルをデジタル化し、タブレットやスマートフォンで閲覧可能にすることも重要です。例えば、各地の工場や部門ごとに分散している図面制作や設計作業のナレッジをマニュアルで一元管理することで、労力を削減し、専門知識の共有と強化が可能になります。このように、業務マニュアルの作成と共有は、DXにおける重要なステップの1つとなります。

業務効率化ツールを利用する

製造業でDXを進める場合の具体策の4つ目は、業務効率化ツールを利用することです。これらのツールは業務の効率化に特化しており、主な種類には文書管理ツール、ナレッジマネジメントシステム、RPA(ロボティックプロセスオートメーション)、帳票電子化ツール、タスク管理・プロジェクト管理ツールがあります。

特に製造業では、倉庫管理システム、生産管理システム、顧客管理ツールの活用が効果的な場合があります。自社の課題を基にツールを選定する方法と、ツールを利用して実現可能な理想状態を検討する方法の両方からアプローチし、DXの加速を図ることが重要です。これらのツールを適切に導入することで、業務の自動化や効率化が進み、製造業の競争力を高められます。

また、DX化を進めるうえで、データやツールの保管場所も重要な検討事項です。主に自社で管理するオンプレミスと、外部のクラウドサービスの2つの選択肢があります。オンプレミスでは初期導入費用が高くなる場合が多く、メンテナンスも自社で行う必要がありますが、クラウド利用の場合、費用は利用期間や利用料などにより課金され、メンテナンスは提供会社が担います。データやツールの規模、予算、保守対応の人材の有無に応じて選択しましょう。

製造業におけるDXの活用事例

ここでは、製造業におけるDXの活用事例について解説します。

-

- スマートファクトリー化で未然の事故防止

- 生産管理システムによる生産性向上

- 環境価値管理プラットフォーム

- スマートファクトリー化で未然の事故防止

それでは、1つずつ解説します。

スマートファクトリー化で未然の事故防止

製造業におけるDXの活用事例の1つ目は、スマートファクトリー化による事故の未然防止を実現した事例です。

製造ラインの運用において、IoTやビッグデータ技術が進化することで、作業者の動きや、機械の稼働状況、部品在庫や物流などをリアルタイムで捉え、分析することが可能になります。これにより、製造プロセスのあらゆる問題点が可視化され、サプライチェーンの最適化が図れます。

例えば、エアバッグの基幹部品を製造するある企業では、画像解析技術を用いて、作業員の異常動作や設備・材料の不具合を早期に検出しました。このようなデータ駆動型のアプローチは、製造業における安全性と効率性の両面で革新をもたらしています。

生産管理システムによる生産性向上

製造業におけるDXの活用事例の2つ目は、生産管理システムによる生産性向上です。

従来の製造業では、受注・売り上げの管理を営業部門、生産管理を製造部門、購入管理を資材調達部門など、担当部署ごとに業務が分かれており、情報の属人化や部署間の情報共有の困難さといった課題が存在していました。いわゆる「○○に聞かないとわからない」という状況が生じ、全体の効率性や生産性に影響を及ぼしている状態です。

このような問題を解決するために、生産管理システムが重要な役割を果たします。生産管理システムを導入することで、これらの課題を解決し、業務の効率化と生産性の向上に寄与します。部署間の情報の透明性が高まり、全体最適の観点からの意思決定が可能になるため、組織としての効率と生産力の向上が期待できます。

環境価値管理プラットフォーム

製造業におけるDXの活用事例の3つ目は、工場の設備の省エネ・省コストを実現するソリューションです。IHIの環境価値管理プラットフォームは、工場の設備や機器の健康診断を容易に行い、無駄な稼働を削減し、省エネ・省コストを実現する革新的なソリューションです。このプラットフォームは「測る、減らす、もっとイイコト」の3ステップで構成されています。

まず、「測る」のステップでは、PUSHLOGと呼ばれるデバイスを設備に取り付け、リアルタイムデータを自動的に収集しクラウドに転送します。これにより、工場内の機器や設備の稼働状況がリアルタイムで正確に把握できます。

次に、「減らす」のステップでは、収集したデータを分析し、無駄な稼働やコストの高い設備を特定します。これにより、省エネ・省コスト化への具体的な改善策を策定できます。

最後の「もっとイイコト」のステップでは、省エネ・省コスト化を進めることで、企業の体力が回復し、新たな価値を生み出します。特にCO2排出量の削減は、カーボンクレジットとしての価値を生み出し、企業にとっての追加の利益をもたらします。

このプラットフォームはIHIのIoT基盤「ILIPS」を利用しており、信頼性と実績を備えています。

- 出典:CO2削減をプラスに変える!「つなげる×わかる 」ソリューション | カーボンニュートラルのワンストップソリューション~ILIPS環境価値管理プラットフォーム ~ |IHI https://ihi-green-pf.com/page/lp_top

まとめ

本記事では、製造業におけるDXについて概要・注目される理由・メリット・課題・進めるための手順などを中心に解説してきました。

製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代の製造業が直面する多くの課題への対応として注目されています。これには、環境問題への対応や世界情勢による物価の変動など、さまざまな外部要因が含まれます。DXを進めることで、これらの課題に柔軟かつ効果的に対応することが可能になります。

しかし、DXを進めるには、IT人材の確保や設備投資の予算、属人化した業務体制の見直しといったハードルが存在します。これらを乗り越えるためには、自社が抱える問題を明確にし、適切なDX方法や具体策を見つけ出すことが重要です。具体的なDX事例を参考にすることも、より効果的な手段となるでしょう。

なお、インキュデータは企業におけるDX推進のサポートも行っております。何かDX推進でお困りごとがあれば、是非一度お問い合わせください。