KPIマネジメントとは?KGI・OKRとの違いから実行ステップや注意点・成功事例まで解説 -

企業の成長を支えるには、戦略だけでなく日々の業務の進捗管理も重要です。目標に向かって組織全体が一丸となって動くためには、KPIマネジメントの導入が欠かせません。 一方で、KPIとKGI、OKR、KSF、CSFといった関連用語の違いや、KPIを実務にどう落とし込めばよいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 本記事では、KPIマネジメントの基礎から実践ステップ、定着のコツ、そして成功事例までを詳しく解説します。目標達成に直結するKPI運用のヒントを見つけて、自社の業績向上につなげましょう。

KPIマネジメントとは

KPIマネジメントとは、企業が目指す最終的な目標(KGI)を達成するために、その途中に設定される指標(KPI)を活用しながら、業務の進捗を可視化・管理・改善していくマネジメント手法です。

ビジネス環境が複雑化するなかで、KPIを軸にした定量的な運営が、企業経営における意思決定のスピードと質を高める手段として注目されています。

その有効性を正しく理解し、効果的に運用していくためには、まずKPIという指標の意味や役割を明確に捉えておく必要があります。次に、KPIの基本的な概念とマネジメントにおける役割について詳しく見ていきましょう。

KPIの基本概念と役割

KPI(Key Performance Indicator)とは、「重要業績評価指標」と訳され、企業や組織が掲げる目標を達成するために、進捗状況を定量的に評価・管理するための中間的な指標です。最終的な成果指標であるKGI(Key Goal Indicator)に至るまでの道筋を、段階ごとに明確にする役割を担っています。

KPIの最大の価値は、経営層と現場の間にある認識のギャップを埋め、共通言語として機能することにあります。企業活動が複雑化し、多様な部門が連携して事業を推進する中で、KPIは「何をいつまでにどれくらい達成するべきか」を明文化し、組織全体のベクトルをそろえるツールとなります。

また、KPIはマネジメントの視点でも極めて有効です。進捗状況を定期的にモニタリングすることで、計画と実績のギャップを早期に発見し、戦略の修正やリソースの再配分といった迅速な意思決定を可能にします。これにより、成果に対する自律的な行動が促され、個人やチームのパフォーマンス向上にもつながります。

適切なKPIの設定と運用は、単なる数値管理にとどまらず、企業文化や行動様式そのものを変える力を持っています。その意味で、KPIは戦略実行の中核であり、目標達成の実現性を高めるための不可欠なマネジメント基盤なのです。

似た用語との違い

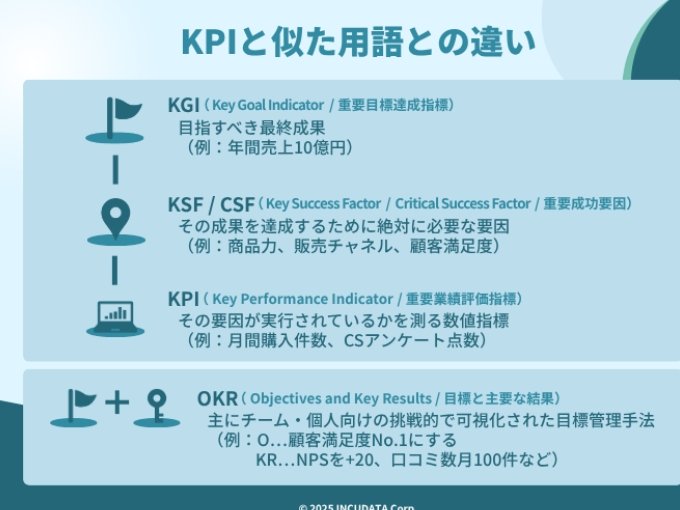

KPIの意義と活用方法を理解する上では、混同されやすい、ほかのビジネス用語との違いを明確にすることも重要です。ここでは、KGIやKSF、OKR、CSFといった関連概念との違いについて整理していきます。

KPIとKGIの違い

KGI(Key Goal Indicator)は、企業が最終的に達成すべき成果目標を意味します。例えば「年間売上10億円」や「新規契約件数千件」などが該当します。

一方のKPI(Key Performance Indicator)は、そのKGIに至るプロセスを定量的に評価するための中間指標です。例えば「月間の新規リード獲得数」や「商談の成約率」などが挙げられます。KGIが“ゴール”だとすれば、KPIはそのゴールまでの“道のり”を示す指標です。

KPIとKSFの違い

KSF(Key Success Factor)は、KGIを達成するために欠かせない“成功のカギ”を指します。KPIよりも一段階上位の概念で、「どこに注力すべきか」を示す方向づけの役割を担います。

例えば、KGIが「年間売上10億円の達成」だとすると、そのKSFは「高単価商品の販売強化」や「商談リードタイムの短縮」などが考えられます。そして、それを測定・管理するために、「月間の高単価商品の販売件数」や「平均商談期間(初回接触から成約までの日数)」といったKPIが設定される流れです。

つまり、KSFは“何を成功と見なすか”、KPIは“それをどう測るか”という関係にあります。

KPIとOKRの違い

OKR(Objectives and Key Results)は、「目標(Objective)」と「主要な成果(Key Results)」で構成される目標管理の枠組みです。OKRは、定性的かつ挑戦的な目標を掲げ、それに対する成果を複数のKRで追跡します。

例えば、Objectiveが「顧客ロイヤリティを高める」であれば、KRは「NPSを前四半期比+10ポイント向上させる」「リピーター率を25%に引き上げる」などが該当します。

一方でKPIは、日常業務の進捗を安定的に評価・改善するための定量的な指標が中心です。OKRは“変革”を促すためのフレームワークであり、KPIは“管理と改善”を継続するための手法ととらえると分かりやすいでしょう。

KPIとCSFの違い

CSF(Critical Success Factor)は、KSFと同義で、目標を達成するうえで極めて重要な成功要因を意味します。CSFは戦略的に「これが欠けたら成功しない」という観点から抽出されるもので、抽象度の高いコンセプトです。

例えば、CSFが「顧客満足度の向上」である場合、そのCSFを数値でとらえるKPIとして「顧客アンケート満足度90%以上」といった具体的な指標が設定されます。

CSFが“成功に必要な条件”、KPIが“その条件をモニタリングするための尺度”と考えると理解しやすくなります。

関連記事:KPI分析とは?概要・必要な理由・メリット・分析の手順・注意点について詳しく解説! -

KPIマネジメントが求められる四つの理由

KPIマネジメントは単なる目標管理の手法ではなく、企業全体の意思統一や行動の最適化を実現するための土台となる仕組みです。特に近年は、働き方の多様化、リモートワークの浸透、業務の複雑化などを背景に、従来の感覚的・属人的なマネジメントでは限界が生じつつあります。

こうした環境変化に対応し、戦略と現場を確実に接続する手段として、KPIマネジメントの重要性はますます高まっています。以下に、その必要性を裏付ける四つの視点から、KPIマネジメントが現代企業にとって不可欠である理由を解説します。

経営と現場の目線をつなぐ共通言語としての役割

組織が一丸となって戦略を実行するためには、経営層と現場の間で「何を目指し」「何を評価すべきか」という認識を一致させることが不可欠です。KPIはそのための共通言語として機能します。

例えば「顧客満足度を上げる」という抽象的な目標に対し、現場では「リピート率」「クレーム件数」など具体的なKPIを設けることで、経営層の意図を現場の行動に落とし込むことが可能になります。数字という共通の尺度を持つことで、組織内のあらゆるレイヤーでの認識のズレが解消され、実行力が高まります。

行動変容を促す定量的な指標

ビジョンや理念は組織の方向性を示す羅針盤として重要ですが、それだけでは具体的な行動に落とし込むことが困難です。KPIを導入することで、「いつまでに、どの程度の成果を目指すのか」が明確になり、従業員一人一人の業務に具体性が生まれます。

例えば営業部門において「お客さまに寄り添う営業をする」という方針を掲げるだけでは抽象的ですが、「1日3件のヒアリング実施」「週1回の提案レポート作成」といったKPIを設定することで、行動ベースの変化を促すことができます。KPIは行動を設計するフレームであり、成果につながるアクションを引き出すドライバーでもあります。

目標達成に向けた進捗管理の必要性

戦略を立てただけで終わってしまう企業は少なくありません。目標を現実の成果へとつなげるには、進捗状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて軌道修正を行う仕組みが不可欠です。KPIは、戦略と現場の間に「チェックポイント」を設ける役割を果たします。

例えば、新規事業の立ち上げでは「顧客インタビュー数」「試作品の完成率」「パイロットテストのフィードバック数」などをKPIとすることで、現場が迷走するのを防ぎ、計画的な前進を支援できます。

また、進捗に応じて上司がフィードバックを行う仕組みを整えることで、現場の学習と改善が加速し、最終的なKGIの達成可能性も高まります。

属人化・感覚頼りのマネジメントからの脱却

属人的な判断や経験に頼ったマネジメントは、一部の優秀な人材が支えている間は機能しますが、再現性や継続性に課題を残します。KPIを基軸としたマネジメントは、業務の進捗や成果を定量的に可視化することで、誰もが同じ基準で判断し、行動できる環境を生み出します。

例えば、マネージャが「良い対応だった」と感覚的に評価していた業務を、「処理件数」「対応時間」「顧客アンケートの満足度」といったKPIで定義することで、属人性を排除し、公平性と納得感のある評価が可能になります。

このように、KPIマネジメントは再現性のある組織運営を実現し、成長を続ける企業体制づくりにも寄与するのです。

KPIマネジメントの実行ステップ

KPIの重要性を理解したとしても、実際に現場で機能させるためには、適切なプロセスに沿った導入が不可欠です。どれほど優れた戦略であっても、KPIの設計や運用が場当たり的であれば、かえって現場を混乱させ、形骸化を招くことになりかねません。

そのため、KPIマネジメントの導入にあたっては、「設定→運用→見直し」というサイクルを戦略的に設計する必要があります。ここでは、KPIを成果につなげるための基本ステップについて順を追って解説します。

KPI設定の流れ

最初に行うべきは、組織やプロジェクトが目指す最終ゴール(KGI)を明確にすることです。

例えば「年間売上10億円」や「顧客満足度90%以上」などが該当します。次に、そのKGIを達成するために何が必要かを分解していき、KSF(Key Success Factor/重要成功要因)を洗い出します。

そのうえで、KSFを定量化し、具体的な行動レベルに落とし込んだものがKPIです。KPIの例としては、「月間問い合わせ件数500件」や「初回面談から契約までの期間を10日以内に短縮」などが挙げられます。

このプロセスを経ることで、KPIは単なる数値目標ではなく、「なぜその数字を追うのか」という文脈を伴った意味ある指標として機能するようになります。特に、経営層と現場がKPI設定の段階から協働することにより、納得感のある目標設定が実現し、組織全体の一体感も生まれます。

良いKPIの条件と具体例

KPIの効果を最大化するには、「良いKPI」であることが大前提です。曖昧な指標や、測定できない目標は、かえって現場を混乱させてしまいます。そこで活用したいのが「SMARTの原則」です。

- Specific(具体的):目標が明確で、誰が見ても同じ解釈になる

- Measurable(測定可能):数値などで進捗を把握できる

- Achievable(達成可能):現実的な水準に設定されている

- Relevant(関連性がある):KGIやKSFと論理的に結びついている

- Time-bound(期限がある):達成すべき期限が定められている

例えば、「顧客対応を頑張る」という曖昧な目標よりも、「当月の顧客対応満足度アンケートで80%以上の評価を得る」といったKPIのほうが、行動の方向性が明確になります。

また、KPIには「先行指標(リード指標)」と「遅行指標(ラグ指標)」があることも押さえておくべきです。前者は将来の成果に影響を与えるプロセスの指標(例:アポ獲得数)、後者は成果そのもの(例:売上金額)であり、両者をバランスよく組み合わせることで、短期・中期・長期の視点でのモニタリングが可能になります。

KPIの見直しと改善

KPIは一度決めたら固定するものではありません。市場環境や組織体制の変化に併せて、柔軟に見直していくことが必要です。設定当初は妥当だと思われたKPIでも、実際に運用してみると「目標値が高すぎた」「現場で取得できない指標だった」などの課題が明らかになることもあります。

こうした事態に対応するには、PDCAサイクル(Plan → Do → Check → Act)の仕組みを定期的に回すことが有効です。

- Plan(計画):KGI・KSFに基づいたKPIを設計する

- Do(実行):現場でKPIを日常業務に落とし込んで運用する

- Check(評価):進捗状況や目標達成度を定期的に確認する

- Act(改善):課題を特定し、KPIの内容や目標値を修正する

例えば、月次レビューや1on1でKPIの進捗を振り返る時間を設けることで、現場のフィードバックを拾いやすくなり、指標の継続的な改善につながります。重要なのは、KPIを「評価ツール」ではなく「成長ツール」として活用する姿勢です。

関連記事:データドリブンの意味を注目される背景やメリット・デメリットともに解説 -

KPIを現場に定着させる三つの注意点

KPIを正しく設定し運用していくためのステップを踏んでも、それが組織に浸透しなければ成果にはつながりません。特に現場のメンバーにとって、KPIが「意味のある指標」として認識されなければ、単なるノルマや形式的な数値管理と受け止められてしまうリスクがあります。

つまり、KPIマネジメントを機能させるためには、「定着」が鍵になります。ここでは、KPIを社内に根付かせ、日常の意思決定や行動に自然と組み込むために押さえておくべき三つの観点を紹介します。

KPI浸透のためのコミュニケーション

KPIを定義しただけでは、組織に伝わりません。むしろ、その背景や意図を十分に共有しなければ、現場では「なぜこの数字を追うのか」が理解されず、形骸化してしまう恐れがあります。

そのために必要なのが、経営層と現場との継続的な対話です。例えば定例会議でのKPI進捗報告にとどまらず、1on1ミーティングで個人の目標とKPIを照らし合わせて話すことで、現場の納得感を高めることができます。

また、口頭や文書だけでの伝達では限界があります。グラフやダッシュボードを使ってKPIを可視化することで、「今どこにいるのか」「どこを目指しているのか」が直感的に理解でき、チーム全体での共有もスムーズになります。

属人化を防ぐ運用体制の構築

KPIの運用が一部の担当者に任されているだけでは、マネジメントが属人化し、継続性や透明性が損なわれます。そのような状態では、人が異動した途端にKPI運用が機能しなくなる恐れもあります。

そこで重要なのが、組織全体でKPIを扱う体制の整備です。例えば、部門横断でKPI設計に関与できるチームを設けたり、KPIの意味・測定方法・活用方法を社内マニュアルに明記したりすることで、誰もが一定の理解と運用スキルを持てるようになります。

また、新入社員や異動者に向けたオンボーディング時の教育プログラムにKPI活用の基礎を組み込むことで、早期の戦力化とKPI文化の維持にもつながります。

社内文化の醸成

KPIの運用を一過性の取り組みで終わらせないためには、数値管理を組織文化として根づかせる必要があります。KPIは単なる「管理ツール」ではなく、「改善のきっかけ」「挑戦の指標」として捉えられるような文化づくりが求められます。

そのためにはまず、成果を正当に評価する制度設計が欠かせません。KPIを達成したメンバーにはインセンティブや表彰を通じて報いる一方で、未達の場合にも「なぜ達成できなかったのか」というプロセスに注目し、改善や学びにフォーカスしたフィードバックを行うことが大切です。

さらに、「KPIに取り組むことが自分たちの成長につながる」というポジティブな認識を社内に浸透させることで、KPIが組織の活力源となります。トップ層自らがKPIを重視する姿勢を見せ、普段から活用することで、全社的な文化として根付かせていくことが可能になります。

KPIの進捗管理とレポーティングを行う三つの実践ポイント

KPIが現場に定着したあとは、それを「使い続ける仕組み」をいかに構築するかが成否を分ける次の課題となります。設定したKPIが現実の運用のなかで適切に活用されているか、どの程度達成されているか、改善の余地はどこにあるかといった観点で、継続的なモニタリングとフィードバックが不可欠です。

ここでは、KPIの進捗を確実に把握し、改善サイクルを回すために押さえておきたい三つの実践的ポイントを紹介します。

定期的なモニタリングの設計

KPIは「設定して放置」では意味がなく、定期的に進捗状況を確認する体制が必要です。レビュー頻度としては、業務の性質やKPIのタイプに応じて、日次・週次・月次・四半期など複数のリズムを組み合わせることが効果的です。

例えば営業部門であれば、週次の商談数や月次の成約率をレビューする仕組みを設け、マーケティング部門であれば、週ごとのWeb流入数やコンバージョン率などを追うイメージです。

また、数値を収集・更新する際のルールも明確にしておく必要があります。誰が、いつ、どのデータを、どのように入力・管理するかを定義しておくことで、データの質と一貫性が担保され、分析の精度も向上します。

KPIレポートの作成と報告

KPIの進捗を関係者へ報告する際には、単に数値を並べるだけでは不十分です。報告内容は、数値の変動に対する背景説明や、今後の対応方針を含めたストーリー性が求められます。

例えば、成約率が前月より10%下がった場合でも、「問い合わせ数が急増したことによる見込み度の低いリードの増加が要因」といった洞察があれば、打ち手が明確になります。

レポート形式としては、図表を活用したビジュアル重視のスライド資料や、定例会議での口頭報告、社内Wikiへの投稿など、目的と相手に応じて最適化すると良いでしょう。経営層向けには全体傾向と意思決定材料を、現場向けには具体的な改善行動につながる内容を意識することがポイントです。

ダッシュボードの活用

リアルタイムでKPIの動きを把握するためには、ダッシュボードの導入が効果的です。Google Data Studio、Microsoft Power BI、TableauなどのBIツールを用いれば、複数のデータソースを統合し、視覚的にわかりやすい形で情報を集約できます。

特に、部署ごとに異なるKPIを持つ組織では、共通フォーマットで見える化することで、横断的な進捗確認や比較が容易になります。加えて、担当者別のドリルダウン機能やアラート設定を活用すれば、個別のアクションやトラブルの早期発見にもつながります。

また、定例ミーティングの場でダッシュボードを画面共有しながら議論することで、感覚的な議論ではなく、データドリブンな意思決定を行える文化が醸成されていきます。

関連記事:KPIダッシュボードとは?概要・メリット・活用方法・選び方について詳しく解説! -

KPIマネジメントの成功事例

KPIマネジメントは理論や制度だけではなく、実際の業務に根差した仕組みとして定着させてこそ真価を発揮します。しかし現実には、新たなKPI指標や分析ツールを導入しても、使われなくなったり、一部の人だけが使って終わってしまうケースが少なくありません。そうならないためには、進捗や成果を可視化し、継続的に現場で活用できる仕組みを構築することが不可欠です。

その実践例として、ある不動産会社が取り組んだ「マンション契約までのプロセス可視化」の事例を紹介します。

Web行動から成約までをワンストップでKPI管理

この不動産会社では、見込み顧客がWebサイトに訪問してからモデルルームを見学し、最終的に契約に至るまでの一連のプロセスを段階的にKPI化し、ダッシュボードで一元的に可視化しています。設定された主なKPIは次の通りです。

- 資料請求数

- モデルルーム来場予約数

- 実際の来場者数

- 契約件数

これらのKPIは、単に数値を並べるのではなく、セグメント別やチャネル別(例:広告媒体別、年齢層別、エリア別)に分析可能な形で可視化されており、離脱傾向や集客効率の差異を定量的に把握できるようになっています。

例えば、ある年代層の来場率が極端に低いといった傾向があれば、その属性へのアプローチ方法を見直す判断ができます。また、来場予約から実来場への転換率が低ければ、予約後のフォロー体制を強化するなど、具体的な改善策へとつなげることが可能です。

ダッシュボードで現場主導のPDCAを促進

この取り組みの中核となっているのが、KPIに基づくダッシュボードの活用です。各段階での数値や傾向がリアルタイムで共有されており、営業担当やマーケティング部門が日常的に確認し、仮説・実行・検証を高速に回しています。

また、KPIの可視化が「契約を増やすためのボトルネックはどこか?」という問いに対する答えを示す手がかりとなり、根拠のある意思決定を支える仕組みとしても機能しています。数値を通じて現場の共通認識が形成され、部門間の連携も円滑になったという成果も見られました。

成功要因は「何を可視化すべきか」の徹底議論

この事例のポイントは、単にツールを導入したのではなく、「売り上げに直結するプロセスのどこに重点を置くべきか」「どの情報を可視化すべきか」をあらかじめ整理し、重要な業務プロセスをKPIという形で切り出した点にあります。あらゆる情報を可視化するのではなく、本当に成果に直結する指標に絞って追うことで、運用の負荷も抑えつつ、成果に直結したアクションが可能になりました。

関連記事:マーケティングにおけるKPIとは?重要な理由・種類・目的別設定方法・設定手順について詳しく解説! -

まとめ

KPIマネジメントは、単なる数値管理や目標設定の仕組みにとどまりません。それは、企業の戦略と現場を結びつけ、行動を変え、成果へと導くための強力なフレームワークです。KGIやKSF、OKRなど関連する概念との違いを正しく理解したうえで、適切なKPIを設計・運用することが、再現性のある組織運営と継続的な成長の鍵となります。

重要なのは、KPIを「設定すること」そのものではなく、「意味のあるKPIを、意味のある形で活用し続けること」です。そのためには、進捗を可視化する仕組み、現場とのコミュニケーション、組織全体での定着、そして改善サイクルの継続が欠かせません。

実際の現場では、先に述べた不動産業界のように顧客の行動を段階的にKPI化し、ダッシュボードで管理・分析することで、課題の特定や施策の立案がスピーディーに行えるようになった事例もあります。

インキュデータでは、データサイエンスの観点からKGIに結びつくKPIの評価・選定や、KPIマネジメントのための活用定着の仕組み化などをご支援しています。目標に向けた確かな一歩を踏み出すために、KPIマネジメントを「見る」「測る」だけのものではなく、「動かす」力として、組織に根づかせていきましょう。