【事例あり】ダッシュボードを活用した分析のポイントは?メリットとデメリットも解説 -

データドリブンな経営を実現する上で、ダッシュボードはもはや単なる可視化ツールではありません。複雑化するビジネス環境の中で、KPIをリアルタイムで把握し、部門間での共通認識を形成した上で改善を進めるには、ダッシュボードの戦略的活用が不可欠です。

本記事では、ダッシュボード分析の基本的な考え方から企業事例までを網羅的に解説します。分析を成果につなげるためのポイントを押さえ、意思決定の質とスピードを同時に高めるヒントになれば幸いです。

ダッシュボードを活用した分析とは?

複雑化・高速化するビジネス環境において、迅速かつ正確な意思決定が求められる中、ダッシュボード分析は企業経営における重要な武器となっています。ダッシュボードは、売り上げやKPI、顧客動向、在庫状況など、さまざまなビジネスデータをリアルタイムで可視化・分析できるツールです。

特に複数の部署が連携してプロジェクトを進める企業においては、情報の一元管理と共通認識の形成が業務効率の鍵を握ります。ダッシュボードを活用した分析によって、データのばらつきや属人性を排除しながら、経営層から現場スタッフまでが同じ指標をもとに迅速なアクションを取ることが可能になります。

しかし、そもそも「ダッシュボードとは何か?」「どのような情報をどのように分析できるのか?」といった基本を正しく理解しておかなければ、真の効果は得られません。

まずは、ダッシュボードの基本的な役割や仕組みについて見ていきましょう。

ダッシュボードの基本概要

ダッシュボードとは、複数のデータを統合し、ビジュアルに表示することで状況をひと目で把握できるツールのことです。分析対象は売り上げ、在庫、マーケティング指標、顧客データなど多岐にわたります。経営層から現場の担当者まで、意思決定や業務改善の支援ツールとして広く使われています。

BIツール(Business Intelligenceツール)を用いたダッシュボードでは、リアルタイムの数値やグラフを通じて、問題の兆候や成長機会を容易にすばやく把握できます。

このように、データを視覚的に把握できる環境が整うことで、日々の業務だけでなく中長期的な戦略判断や経営判断にも活用できるのが、ダッシュボードの大きな特徴です。

次に、具体的にどのような項目を分析対象とし、どのようなKPIを可視化すべきかを部門別に見ていきます。

主要な分析項目と指標の例

分析対象の指標は部門ごとに異なりますが、以下のようなKPIが一般的です。

- 営業部門:売上推移、商談件数、案件の成約率

- マーケティング部門:広告ROI、リード獲得数、LPのCVR

- 顧客対応部門:NPS(ネット・プロモーター・スコア)、問い合わせ対応件数

- 在庫・物流部門:在庫回転率、入出荷件数、リードタイム

- 経営企画部門:全社KPI、部署別目標進捗率、予算実績比較

これらの指標は、時系列データとしてダッシュボード上で可視化することで、ボトルネックの早期発見や業務プロセスの改善に役立ちます。業種や企業規模によって最適な指標は異なりますが、自社の課題に即したKPI設定とダッシュボード設計が成果の鍵を握ります。

関連記事:ダッシュボードの作り方を九つのステップで解説!成功のポイントも紹介 -

ダッシュボードを使って分析をする三つのメリット

業務のスピードと質の両立が求められる現代のビジネス環境において、ダッシュボード分析の導入は企業競争力の源泉となります。リアルタイムデータの可視化により、現場から経営層までが同じ情報を共有しながら判断・行動できる仕組みが整います。

ここでは、ダッシュボードを活用して分析を行うことによって得られる三つの主要なメリットを紹介します。

意思決定のスピードが上がる

従来のようにExcelや紙ベースのレポートを手作業で集計・作成する必要はなく、ダッシュボードが常に最新の数値を自動で反映してくれます。さまざまな場所に格納されているデータを集約し、整理して可視化することで施策の進捗状況や異常値をリアルタイムで把握できるため、経営会議や現場判断のスピードが大幅に向上します。特に、突発的な市場変化への即時対応や、PDCAサイクルを短縮した高速な意思決定において強みを発揮します。

KPIや業務の可視化で属人化を防げる

ダッシュボード分析によりKPIが明確化・共有されることで、業務の属人化が解消されます。これまでは特定の担当者にしかわからなかった業務進捗やデータが、部門を超えて「見える化」されることで、チーム全体での共通理解が生まれます。業務のブラックボックス化を防ぎ、異動や退職時の引き継ぎもスムーズに行えるようになります。

関連記事:KPIマネジメントとは?KGI・OKRとの違いから実行ステップや注意点・成功事例まで解説

部門間の連携・報告が効率化される

部署ごとに異なるフォーマットや報告粒度で情報を整理していた状況から、ダッシュボードを通じて統一された指標と形式で情報共有できるようになります。例えば、経営層向けには集約された概要ビュー、現場担当者にはより詳細なオペレーション指標を表示するなど、閲覧者ごとに適した可視化が可能です。これにより、組織内で報告するための資料を作成する手間も削減し、社内コミュニケーションの効率が向上します。

ただし、こうしたメリットを最大限に引き出すためには、導入や運用面での落とし穴にも注意が必要です。次に、ダッシュボード分析に内在する主なデメリットについても整理しておきましょう。

ダッシュボード分析に内在する三つのデメリット

ダッシュボード分析は業務の可視化や意思決定の高速化に大きな効果を発揮する一方で、導入や運用のプロセスには注意すべき落とし穴も存在します。便利なツールであるがゆえに、活用方法を誤ると“宝の持ち腐れ”になる可能性もあるのです。

ここでは、企業がダッシュボードを導入・運用する際に直面しやすい代表的な三つの課題を紹介します。

運用が定着しないと形骸化する

多くの企業では、ダッシュボード導入直後は一時的に活用が進むものの、時間の経過とともに更新が止まり、利用されなくなるケースがあります。背景には、定期的なデータ更新ルールの未整備や、活用を推進する担当者の不在、社内教育の不足などがあります。

情報が古いままのダッシュボードは、誤った意思決定を招くだけでなく、現場からの信頼も失ってしまいます。分析ツールとしての価値を維持するためには、定着を見据えた運用設計と、継続的な利用促進の仕組みづくりが不可欠です。

指標の定義が曖昧だと誤解を生む

「売り上げ」や「利益率」など一見わかりやすいKPIであっても、税抜・税込や受注・出荷など、定義の違いによって数値が大きく変わる場合があります。部門ごとにKPIの解釈や集計ロジックがバラバラだと、同じダッシュボードを見ていても判断が分かれてしまう危険があります。

特に全社でのダッシュボード分析を行う際には、成果につながるKPIを特定し、ダッシュボードで進捗を確認できるように設計ことが重要です。数値の前提条件が明確であるほど、社内の意思統一や正確な意思決定につながります。

ツール選定・設計に専門知識が必要

近年は多機能なBIツールが多く登場していますが、これらのツールを効果的に使いこなすには、データベースやAPI、可視化設計に関する一定の知識が必要です。特に初期設計時には、KPIの設計、データソースの整理、権限設定など、多くの技術的なハードルがあります。

社内に専門人材がいない場合は、無理に高機能なツールを選ぶのではなく、無料ツールからスタートするのも一つの方法です。導入フェーズに応じて、段階的にツールを高度化していくことで、無理なく分析体制を整えることができます。こうした課題を回避し、ダッシュボード分析を継続的に成果へつなげていくためには、導入後の運用設計が極めて重要です。

次に、実際にダッシュボードを効果的に活用するための具体的な運用ポイントを紹介します。

効果的なダッシュボード分析を運用する三つのポイント

前述のように、ダッシュボード分析は導入するだけでは効果を発揮しません。形骸化を防ぎ、継続的な活用につなげるためには、ツールの選定から運用体制の整備まで一貫した取り組みが求められます。

ここでは、ダッシュボード分析を効果的に運用・定着させるための三つの重要なポイントについて詳しく解説します。

自社にあったBIツールの選定

ダッシュボード分析を始める際にまず重要なのが、「どのBIツールを使うか」という選択です。ツールの操作性、コスト、ほかのシステムとの連携性、社内におけるスキルレベルなど、複数の観点から慎重に比較検討する必要があります。

高機能なツールが必ずしも最適とは限らず、現場で無理なく使い続けられることが最も重要な基準です。

関連記事:BIツールにおけるダッシュボードとは?主要な機能・導入メリット・設計方法・活用事例について詳しく解説! -

定着させるための設計・運用ルール

ダッシュボードを一過性のツールに終わらせず、社内に根付かせるためには、運用ルールの設計と推進体制の構築が欠かせません。

例えば、「誰が、いつ、どのデータを更新するのか」「ダッシュボードの閲覧権限や編集権限はどうするか」といった実務レベルのルールを明文化しておくことで、責任の所在が明確になります。また、社内に「BI推進チーム」や「ダッシュボード運用責任者」を設けることで、継続的な改善や活用促進が期待できます。

社内研修やワークショップを通じて活用スキルを底上げする仕組みを併せて整えることで、部門を超えた定着と自走を促せます。

データの一元化とKPI定義の設計

複数の部門から得られるデータを統合し、KGI(最終成果)とKPI(中間指標)の関係性を明確に定義することが、分析の出発点です。

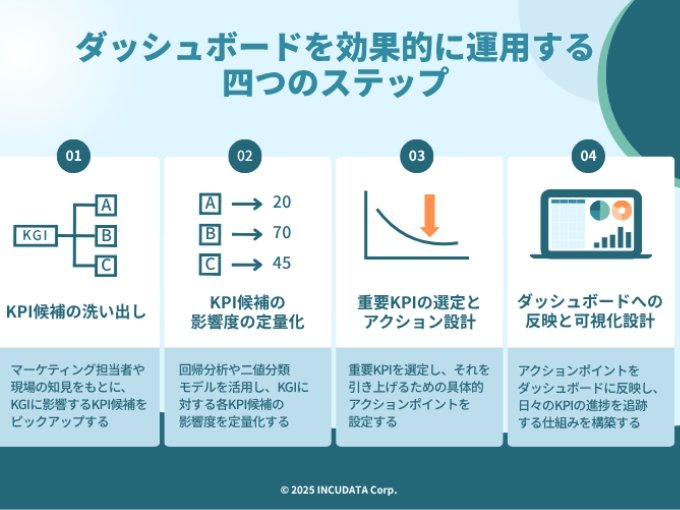

成果につながるKPIを正しく選定するためにとる手段としては、モデルを活用したKPI設計プロセスが活用できます。以下の四ステップに沿って、KGI達成に寄与するKPIを定量的に選定します。

STEP1:KPI候補の洗い出し

マーケティング担当者や現場の知見をもとに、KGI(例:売り上げ、優良顧客数)に影響し得る要素(来店回数、キャンペーン反応率、会員ステータスなど)をピックアップします。

STEP2:基礎分析とモデル構築

選定したKPI候補をもとに、回帰分析や二値分類モデルを活用し、KGIに与える影響度を定量的に可視化します。

例えば「クーポン利用」「購入履歴」「Web行動ログ」などが、売り上げにどれほど影響しているかを数値で示すことが可能になります。

STEP3:重要KPIの選定とアクション設計

影響度の大きいKPIを優先度高くモニタリング対象とし、それぞれを向上させるアクションポイント(改善施策)を明確化します。

例えば、「新規会員登録から30日以内のリピート率」が売り上げに強く寄与しているとわかれば、「30日以内のフォロー施策」や「リピート促進キャンペーン」など具体的な打ち手につなげます。

STEP4:ダッシュボードへの反映と可視化設計

選定した重要KPIを「誰でも理解できる形」にビジュアライズします。

- 過去データとの比較

- KPI達成度のトレンドライン

- 基準値との乖離アラート

などを組み込み、アクションと連動するダッシュボードを設計することで、現場と経営層の目線を揃える仕組みを構築できます。

このように、モデル分析×可視化設計というアプローチを採用することで、単なる「見える化」にとどまらず、実際の施策や戦略へとデータを落とし込むことが可能になります。

データサイエンティストでなくとも活用できる仕組みを設計することが、ダッシュボード分析を社内で定着させ、成果につなげるためのカギといえるでしょう。

ダッシュボード分析のユースケース

ダッシュボード分析は、業務データの可視化にとどまらず、KPIを軸とした戦略的な意思決定や改善施策の推進に直結する仕組みです。ここでは、不動産業界における営業プロセスのKPIマネジメントにダッシュボードを活用して成果を上げた実例を紹介します。

ある不動産企業では、見込み顧客のWeb行動からモデルルーム来場、そして最終的な成約までの営業プロセス全体をダッシュボードで一元管理しています。

このプロセスでは以下のようなKPIが設定され、段階ごとにボトルネックの可視化と施策立案が行われています。

|

ステップ |

主なKPI |

|

資料請求 |

資料請求数、Web接触回数 |

|

来場予約 |

予約件数、予約から来場までの遷移率 |

|

実来場 |

来場者数、属性別の来場率 |

|

商談・成約 |

契約件数、成約率、担当者別パフォーマンス |

これらのKPIはセグメント(年齢、居住エリア、流入経路など)別に分析されており、「どの層がどのステップで離脱しやすいか」「どの属性に注力すべきか」といった洞察を得ることができます。

また、以下のような分析が日常的に行われています。

- 離脱ポイントの発見(例:特定エリアでは予約率が高いが来場率が低い)

- 集客チャネル別のROI評価(例:Web広告A経由は高成約率)

- 時系列トレンドの把握(例:月別来場数と成約数の推移)

- アラート設定(例:来場数が基準値を下回った際に通知)

このように、ダッシュボードが「売り上げにつながるKPIを把握し、施策へ落とし込むための中核ツール」として機能しており、現場の営業担当から経営層まで、共通の指標と視点で動ける体制が実現されています。

さらに、モデルを用いたKPI分析を取り入れたことで、「売上(KGI)に対して、どのKPIがどれだけ影響しているか」が定量的に可視化され、注力すべき施策の優先順位づけが可能になりました。KPIの寄与度に基づき、広告予算配分や営業体制の見直しも実施されています。

この活用例が示すように、ダッシュボード分析の価値は、KPIの可視化そのものではなく、「次に何をすべきか」を全社で判断できる基盤を作ることにあります。KGIに寄与する重要指標を見極め、それを日々の意思決定に落とし込むことで、持続的な成果が生まれます。

まとめ

ダッシュボード分析は、単にデータを可視化するためのツールではありません。KPIを軸にした明確な指標設計と、それを支える運用体制、さらにモデルを活用した定量的な分析によって、「データを価値ある意思決定につなげる仕組み」へと昇華させることが重要です。

実際、不動産業界の事例では、見込み顧客の行動データから契約までのプロセスをKPIで可視化し、成約率を高めるための改善アクションに結びつけることに成功しています。これは、ダッシュボードが「見える化」だけでなく、「課題発見と解決の起点」として機能している好例です。

ダッシュボード分析を継続的に成果につなげるには、次の三点が鍵となります。

- 自社に最適なBIツールを選定し、現場で無理なく活用できる環境を整えること

- KPIの定義や更新ルールを明確にし、運用が形骸化しない仕組みを整えること

- 経験や勘に頼るのではなく、統計モデルや回帰分析を活用して、KGIとKPIの関係性を定量的に評価すること

こうした取り組みを通じて、ダッシュボードは企業全体の意思決定を支える中核ツールとなり、部門を超えた共通言語としての役割を果たすようになります。

インキュデータは、利用部門に応じたダッシュボードで管理すべき指標の分析や可視化のご支援実績を豊富に有しています。自社のダッシュボードが「見やすいだけのグラフ」にとどまっていないかを見直し、KPIドリブンで継続的に成果を生む仕組みへと進化させていきましょう。