RFM分析の基本から応用まで解説!顧客理解を深める実践ガイド -

売上拡大や顧客ロイヤリティ向上を目指す企業にとって、データドリブンなマーケティングは欠かせません。なかでも「RFM分析」は、顧客の購買履歴をもとにしたシンプルかつ強力な分析手法として、さまざまな業界で注目を集めています。

本記事では、RFM分析の基本知識から実施手順、具体的な活用事例、さらにはAIやほかの分析手法との連携による応用展開まで、実務で使える視点から詳しく解説していきます。

マーケティング施策の精度を高めたい方や、LTV向上・解約防止などの課題に直面している方にとって、実践的なヒントをご提供します。

RFM分析とは

顧客の購買行動を理解し、的確なマーケティング施策を実行する上で有効な手法のひとつが「RFM分析」です。まずは、その基本的な考え方や、どのような目的で活用されるのかを押さえておきましょう。

RFM分析の基本概念

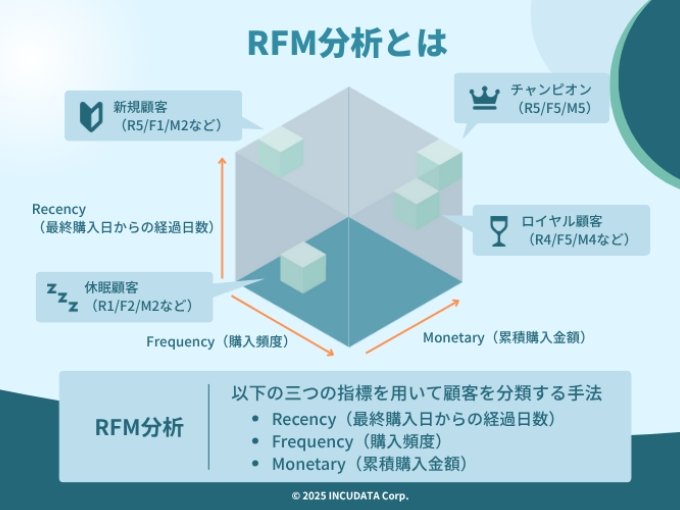

RFM分析とは、顧客の購買履歴を三つの指標で評価・分類するフレームワークです。それぞれの指標は以下のように顧客との関係性を異なる視点から可視化します。

|

指標名 |

内容の説明 |

|

Recency |

最終購入日からの経過日数を示します。最近購入している顧客ほどスコアが高く、関心の鮮度や直近のアクティブ度を把握できます。 |

|

Frequency |

一定期間内の購入回数を表します。購入頻度が高いほどスコアが高く、継続的な接点の多さや関係性の強さを示します。 |

|

Monetary |

累積購入金額をもとに評価します。高額商品を頻繁に購入している顧客ほどスコアが高く、収益面での貢献度が大きいと判断されます。 |

例えば、Recencyの高い顧客は「今まさに関心を持っている」状態にあり、Frequencyが高ければ「定期的に利用している顧客」、Monetaryが高ければ「価値の高い優良顧客」と位置づけることができます。

こうした多面的な指標を組み合わせることで、単に売上上位の顧客を抽出するだけでなく、ロイヤリティの高い顧客層や、接点が少なくなってきた顧客層などを明確に分類することが可能になります。

RFM分析は、セグメント別にマーケティング戦略を最適化するための第一歩として、非常に実用性の高い分析手法といえるでしょう。

RFM分析の目的とメリット

RFM分析が注目される背景には、顧客ごとに最適なコミュニケーションを取る必要性が高まっていることがあります。画一的なメッセージや施策では、もはや顧客の心を動かすことが難しい時代です。こうした課題を解決する手段として、RFM分析は大きな力を発揮します。

具体的には、まず「優良顧客」を効率的に特定することが可能です。高スコアのRFM顧客には、限定キャンペーンやプレミアムなコンテンツを用意することで、さらにロイヤリティを高める施策を展開できます。一方、Recencyのスコアが低い顧客、すなわち長期間購入していない「休眠顧客」に対しては、再購入を促すクーポン配布やリマインド施策が有効です。

さらに、顧客のセグメントごとに異なるアプローチを取ることで、マーケティングのROI(投資対効果)も向上します。施策ごとの効果検証もしやすくなり、PDCAサイクルを素早く回せる点も大きなメリットです。

RFM分析は、顧客理解の解像度を高め、マーケティング活動の精度と効率を両立させる強力な武器となるのです。

関連記事:顧客データ分析とは?データ分析に用いられるデータの種類・分析方法などを詳しく解説! -

RFM分析の手順

RFM分析は単に三つの指標を確認するだけではありません。分析の信頼性と有効性を高めるためには、データの収集からスコアリング、顧客セグメントの分類に至るまで、段階的かつ慎重なプロセスが求められます。ここでは、RFM分析を進めるうえでの代表的な手順を見ていきましょう。

データの収集と整備

分析の第一歩は、適切なデータの取得と準備です。主に必要となるのは、「顧客ID」「最終購入日」「購入回数」「累積購入金額」といった基礎的な購買データです。これらはECサイトであればシステムから直接抽出できることが多く、POSレジやCRMツールからも取得可能です。

しかし、ただデータを取り出すだけでは不十分です。重複の除去、欠損値の補完、異常値の排除といった「データクレンジング」を丁寧に行うことで、信頼性の高い分析につながります。特に、日時データの形式や金額の単位などが不統一だと、スコアリングの段階で正確性を欠く恐れがあるため注意が必要です。

RFMスコアの算出方法

データの整備が完了したら、次に行うのが各指標に対するスコアリングです。R・F・Mそれぞれに1〜5のスコアを付け、数値が高いほど「より良い状態の顧客」であると評価されます。

具体的には、Recencyは「最終購入日が最近の顧客」に高スコアを、FrequencyとMonetaryは「購入回数や金額が多い顧客」に高スコアを割り当てます。例えば、Recencyのスコアが5であれば、直近でアクティブだった顧客と判断できます。

このスコアリングには、全体のデータを五つのグループに分ける「クインタイル分割」が一般的に使われます。購入頻度や金額は上位20%をスコア5、次の20%をスコア4というように区分することで、相対的な評価が可能となります。

顧客セグメントの分類

RFMスコアを算出した後は、いよいよ顧客のセグメンテーションに移ります。この工程では、組み合わせによって顧客を複数のタイプに分類し、それぞれに異なる施策を展開できるようになります。

代表的なセグメントとしては、以下のようなものがあります。

- チャンピオン(R5/F5/M5):最も価値の高い顧客。継続購入を促す限定オファーが効果的です。

- ロイヤル顧客(R4/F5/M4など):頻度・金額が高く、比較的最近の購入もある顧客。ロイヤリティ向上施策が有効です。

新規顧客(R5/F1/M2など):初回購入後間もない顧客。定着を狙ったフォローが重要です。 - 休眠顧客(R1/F2/M2など):過去に購入実績はあるが最近アクションがない層。再来店を促すきっかけづくりが必要です。

こうしたセグメントごとの特性を理解することで、「誰に」「何を」「どのタイミングで」届けるべきかが明確になり、マーケティング施策の精度が格段に向上します。

関連記事:購買データ分析とは?メリット・分析の手法・手順・効果的な活用方法を中心に詳しく解説! -

RFM分析を実施する際の注意点

RFM分析は実用性の高い手法ですが、運用にあたってはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここでは、よくある落とし穴とその対処のポイントを整理して紹介します。

データ整備の不備が分析精度を左右する

分析の出発点であるデータが不正確であれば、その後のスコアリングや顧客分類にも誤差が生じてしまいます。

例えば、重複データの混在や、チャネルごとの購買履歴の統一がされていない場合、信頼できる結果が得られません。RFM分析では、まず「データクレンジング」を徹底し、分析に適した状態に整備することが不可欠です。

スコア設計は業種や顧客特性に応じて調整が必要

RFMスコアを一律のルールで設定すると、業種特性や自社のビジネスモデルに合わない結果になる可能性があります。

例えば、購買サイクルの短い日用品と、高額で一度きりの購入が多い耐久財では、RecencyやFrequencyの重みづけが異なるべきです。自社の商材や顧客行動を踏まえたスコア設計が求められます。

セグメント偏重に陥ると施策バランスが崩れる

RFM分析では「チャンピオン顧客」などハイパフォーマンスなセグメントが目立ちやすく、そこに過度な施策を集中させてしまうことがあります。

しかし、その他の潜在層や休眠層も中長期的な価値を持つ重要な対象です。バランスの取れたアプローチ設計を行うことが、持続可能な顧客関係の構築につながります。

継続的な分析と改善こそが成功の鍵

RFM分析は実施して終わりではありません。定期的にデータを更新し、施策の結果をフィードバックしてスコアの見直しを行うことで、分析の精度と実行力は高まっていきます。

施策とデータが連動する「改善サイクル」を構築し、マーケティングの実行力を継続的に向上させることが重要です。

RFM分析を進めるためのツール

ここまでご紹介したように、RFM分析には複数のステップがあり、正確性と効率性が求められます。こうした業務を支えるために、活用できるツールをうまく選定することが成果に直結します。ここでは、代表的な二つのツール活用方法をご紹介します。

ExcelによるRFM分析

最も手軽に始められるのが、Excelを用いたRFM分析です。顧客データを表形式で整理し、ピボットテーブルを使って購買回数や累積金額を集計することができます。

この方法のメリットは、導入コストがかからず、社内にある既存のリソースを活用できる点にあります。小規模な事業や、分析の基礎を理解するための初期段階では非常に有効です。

一方で、顧客数が数千〜数万件を超えるような中規模以上の企業では、データ処理が煩雑化し、ミスが起こりやすくなります。リアルタイム分析や継続的なメンテナンスにも限界があるため、ツールの切り替えも視野に入れるべきでしょう。

BIツールやMAツールの活用

中長期的にRFM分析をマーケティング施策へと落とし込みたい場合は、BIツール(Business Intelligence)やMAツール(Marketing Automation)の活用が非常に効果的です。

例えば、BIツールを導入すれば、売り上げや購買履歴データをリアルタイムで可視化でき、ダッシュボード上でRFMスコアを動的に確認できます。MAツールを併用すれば、セグメントごとに自動でメールやクーポンを配信するなど、施策の自動化・最適化も可能となります。

ツールを選ぶ際は、「自社の業務フローにどれだけ統合できるか」「導入・運用コストに見合う価値が得られるか」といった視点も忘れずに考慮しましょう。

関連記事:BIツールを活用した効果的なマーケティングとは?利用するメリットも紹介 -

進化するRFM分析

RFM分析は、従来からある定番の顧客分析手法ですが、近年ではテクノロジーの進化とともに、より高精度で戦略的な活用が可能になっています。特に、AI(人工知能)やほかの高度な分析手法との組み合わせによって、RFMの可能性は大きく広がりつつあります。

AIとの連携によるRFM分析の高度化

これまでのRFM分析では、人間がルールを設定し、一定のロジックに基づいてスコアを割り当てていました。しかしAIを活用することで、スコアリングやセグメント分類の自動化が可能となり、分析の効率と精度が大幅に向上します。

さらに、AIは過去の購買履歴だけでなく、閲覧履歴やカスタマーサポートへの問い合わせ内容、メール開封率といった多様な行動データを組み合わせて解析できます。これにより、単なる「購買実績に基づく分類」から一歩進み、「将来の行動を予測したパーソナライズ施策」の設計が実現します。

例えば、AIが「このセグメントの顧客は今後90日以内に離脱する可能性が高い」と判断すれば、その予測に基づいて離脱防止のアクション(クーポン配布、パーソナルなリマインドメールなど)を自動で実行することが可能になります。

このように、AIはRFM分析を「静的な評価」から「動的な予測と施策実行」へと進化させる強力な推進力となっています。

ほかの分析手法との組み合わせによる多角的な顧客理解

RFM分析はシンプルで効果的な手法ですが、それだけでは捉えきれない顧客の行動パターンや心理的傾向もあります。そこで重要になるのが、ほかの分析手法との組み合わせです。

例えば、クラスタリング分析を併用すれば、RFMスコアの単純な組み合わせでは見えにくい「潜在的な購買動機」や「類似行動パターン」を持つグループを抽出できます。これにより、より本質的なニーズを捉えた施策立案が可能になります。

また、LTV(ライフタイムバリュー)分析と組み合わせることで、短期的な購入頻度や金額だけでなく、長期的に見た顧客価値にもとづいた戦略立案が実現します。たとえ現時点ではMonetaryが高くない顧客であっても、将来的な成長ポテンシャルがあると判断できれば、積極的な育成施策を展開することができます。

このように、RFM分析は単独で使うだけでなく、ほかの分析手法と連携させることで、より多角的で本質的な顧客理解とマーケティングアクションにつながります。

関連記事:LTVを最大化させるには? - おさえるべき3つの変数と成功のポイントを解説 -

RFM分析の活用事例

RFM分析は、業種や業態を問わずさまざまな企業に導入され、具体的な成果を生み出しています。ここでは、ECサイト、サブスクリプションサービス、小売業における活用事例を紹介し、それぞれの成功要因をひも解いていきます。

ECサイト:優良顧客を狙った限定キャンペーンでCV率が2.5倍に

あるECサイトでは、RFM分析によって「Recency:高」「Frequency:高」「Monetary:高」のスコアを持つ、いわゆる“チャンピオン顧客”を抽出しました。彼らは常連かつ高額購入者であり、ブランドに対するロイヤリティが高い層と判断されました。

そこで、このセグメントに対してのみ特別な割引キャンペーンや先行販売案内などをパーソナライズして実施したところ、コンバージョン率(CVR)が通常の約2.5倍に向上しました。さらに、平均注文単価(AOV)も増加し、短期的な売上アップだけでなく、LTV(顧客生涯価値)の最大化にも貢献しています。

この成功の背景には、「全顧客一律施策」ではなく、RFMスコアに基づいた戦略的なターゲティングがあったことが挙げられます。

サブスクリプションサービス:離脱リスク顧客へのアプローチで解約率15%減

定期購入型のサブスクリプション事業を展開する企業では、RFM分析を活用して、購入金額は高いもののRecencyが低下傾向にある顧客=「離脱リスクの高いセグメント」を抽出しました。

このセグメントに対しては、自動配信メールで「お得な特典」や「使用シーンに関する提案」などをパーソナライズして発信し、再利用を促進しました。その結果、該当月の解約率が前月比で15%低下する成果をあげました。

RFMスコアを通じて、顧客の購買パターンの“変化兆候”を可視化できた点が、離脱抑止に直結した要因となっています。

小売業:セグメント別プロモーションで再来店率1.7倍

実店舗を展開するある小売企業では、RFM分析により、購買頻度と金額が高い「高ロイヤリティ層」を特定し、同時に購入履歴の浅い「ライトユーザ」層との違いも可視化しました。

高ロイヤリティ層には、期間限定のVIPセールやポイントアップキャンペーンを展開。一方で、ライトユーザには初回特典や再来店クーポンを配布するなど、セグメントごとに施策を最適化しました。その結果、特にリピーター層の再来店率が施策前の1.7倍にまで改善されたといいます。

この事例では、RFMスコアが施策の対象選定と内容設計の両面で機能し、顧客満足度と売り上げの両立を実現しました。

まとめ

RFM分析は、顧客一人一人の購買行動を多角的に捉え、最適なマーケティング施策を設計するための非常に実用的な分析手法です。Recency・Frequency・Monetaryという三つの指標を軸にすることで、顧客の現在の状態を可視化でき、的確なセグメンテーションと優先順位付けが可能になります。

本記事では、RFM分析の基本的な考え方から、実践における手順、注意点、ツールの選び方、AIやほかの分析手法との組み合わせによる高度化の可能性までを紹介しました。さらに、ECやサブスクリプション、小売業といった業種別の活用事例からも、RFM分析が実際にビジネス成果に結びついている様子をご理解いただけたかと思います。

導入時にはデータ整備やスコア設計の精度、施策バランスの最適化といった課題もありますが、それらを乗り越えることで、RFM分析は顧客との関係性を強化し、LTV最大化や解約率低下、再来店率向上といった確かな成果をもたらしてくれます。

競争の激しい市場環境において、限られたリソースを最大限に活用しながら、顧客との接点を深めていくために、RFM分析の導入と継続的な運用は今後ますます重要になるでしょう。データに基づいた顧客中心のアプローチを進める第一歩として、ぜひ本記事を参考に取り組んでみてください。