KPIの見える化に向けた設計と運用法|DX推進マネージャのための実践ガイド -

経営の意思決定を加速させるには、現場で起きていることを「見える化」し、誰もが共通の指標で現状を把握できる状態が不可欠です。

特にDXを推進するマネージャにとって、KPIの見える化は属人的な判断から脱却し、組織全体の目標達成をデータドリブンに導く鍵となります。

本記事では、KPIの基本から見える化によるメリット、設計と運用のステップ、そして成功企業の事例までを体系的に解説します。成果に直結するKPI運用の仕組みづくりに向け、実践的な知見を網羅的にお届けします。

KPIの見える化とはどういうことか?

KPI(重要業績評価指標)の見える化とは、組織が設定した目標やその達成状況を、誰もが即座に理解できる形で可視化する取り組みを指します。

単に数値を集計するのではなく、売り上げや顧客獲得率、業務の進捗状況などの定量データをリアルタイムでダッシュボード上に表示し、部署や職位を問わず共通認識を持てるようにすることが重要です。

このようにKPIを見える化することで、属人化や感覚的な判断に頼る運用から脱却し、数値に基づいた客観的な意思決定が可能になります。

現場の行動がどのように成果に結びついているのかを明確に把握できるようになるため、従業員の自律的な行動を促す効果も期待できます。また、目標とのギャップを早期に発見し、軌道修正を図るうえでも有効な手段となります。

KPIの見える化は、単なる管理ツールの導入にとどまらず、組織の意識を「目標達成に向けた実行と改善」へとシフトさせるための、戦略的な仕組みとして位置づけられています。

関連記事:KPIダッシュボードとは?概要・メリット・活用方法・選び方について詳しく解説!

KPIを見える化する五つのメリット

KPIの見える化には、単に業務状況を数値で把握できるという以上の効果があります。

組織運営や人材育成、意思決定の質にまでポジティブな影響をもたらす点で、企業の成長戦略において欠かせない仕組みだといえるでしょう。

ここでは、KPIを見える化することによって得られる代表的な五つのメリットについて詳しく見ていきます。

組織全体の目標意識を統一できる

KPIを見える化することで、組織内のあらゆるメンバーが「何を目指しているのか」を共通の基準として認識できるようになります。これにより、部署やチームの間で目標達成に向けた足並みが揃い、個別最適ではなく全体最適を意識した行動が生まれやすくなります。

KPIは単なる数値ではなく、組織全体で共有すべき「共通言語」として機能するようになり、組織文化そのものにも一体感がもたらされます。

現状の課題やボトルネックを把握しやすい

KPIが定量的に可視化されると、業務プロセスにおける停滞や非効率な部分が明確になります。例えば、営業活動の成果が他部門に比べて伸び悩んでいる場合、その要因を数値から読み解き、どの工程に課題があるのかを客観的に判断できます。

感覚や属人的な判断では見落とされがちな細かなボトルネックも、可視化によって浮き彫りになり、根拠ある改善施策の立案が可能になります。

判断・意思決定のスピードが上がる

現場で発生している状況をリアルタイムに把握できることで、マネジメント層は迷わず迅速に意思決定を下せるようになります。従来のようにレポートを集計してから判断するスタイルでは時間がかかり、変化の激しい市場環境では対応が後手に回ってしまうリスクがあります。

KPIの見える化は、直感や経験だけに頼らない「データにもとづく即断即決」を可能にし、競争優位性の確保にもつながります。

評価やフィードバックが公平になる

評価基準が明確で共有されている環境では、成果に対する評価やフィードバックが主観に左右されにくくなります。KPIに基づいた評価は「誰が何をどれだけ達成したか」を具体的に示せるため、従業員にとっても納得感が高まり、組織への信頼やエンゲージメントが向上します。

また、育成においても、どの点を強化すべきかが可視化されることで、指導や支援の的確さが増し、成長につながる機会が広がります。

継続的な改善(PDCA)が回しやすくなる

KPIを定期的にチェックする文化が根付くと、課題の早期発見と改善施策の実行が習慣化され、自然とPDCAサイクルが機能しはじめます。見える化によって「何がうまくいっていて、何が改善の余地があるのか」を具体的に把握できるため、現場でも改善活動の必要性が自発的に認識されるようになります。

このように、KPIの見える化は、単発的な施策ではなく、継続的な組織改善の基盤としても重要な役割を担っています。

関連記事:KPI分析とは?概要・必要な理由・メリット・分析の手順・注意点について詳しく解説!

KPIの見える化を設計する三ステップ

KPIの見える化を成功させるためには、単に数値を表示するだけでなく、戦略と現場をつなぐ設計プロセスが不可欠です。

目的に合った指標を選定し、信頼できるデータ基盤を整備し、ユーザにとって直感的で使いやすい可視化を実現することで、はじめて現場に根付いた「使えるダッシュボード」が完成します。

ここでは、KPI見える化の設計において押さえるべき三つのステップをご紹介します。

ステップ1:KPIの選定

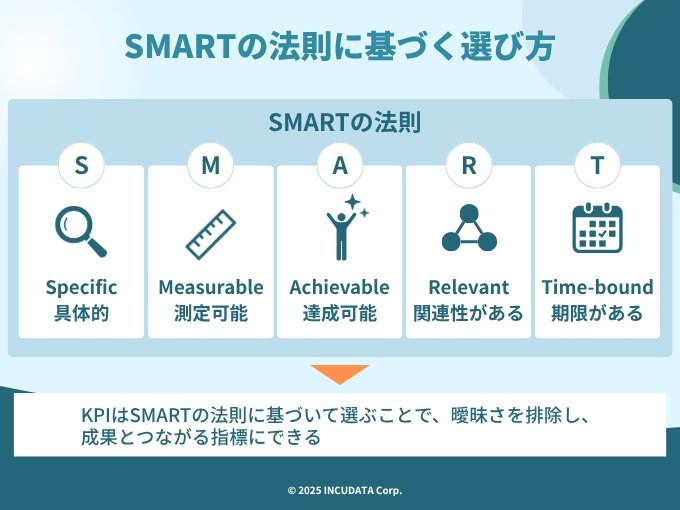

最初のステップでは、ビジネス目標や戦略に直結するKPIを適切に選ぶことが求められます。このとき活用されるのがSMART原則です。

これは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)という五つの観点で構成されており、指標の質を担保する上で非常に有効です。

例えば「売り上げを伸ばす」という曖昧な表現ではなく、「今期中に新規顧客を100件獲得する」といった明確な表現に落とし込むことがポイントです。さらに、KPIツリーを用いてKGI(最終目標)やCSF(重要成功要因)と論理的に結びつけることで、組織全体に一貫した指標体系を構築できます。

関連記事:マーケティングにおけるKPIとは?重要な理由・種類・目的別設定方法・設定手順について詳しく解説!

ステップ2:データ収集と整理

次に必要となるのが、KPIを継続的にモニタリングするためのデータ基盤の整備です。

データ基盤の整備では、データの抽出元・加工ルール・格納先を明確に定義し、どのようにして基盤に必要なデータを効率的・安定的に取り込むか、データ連携の方法を設計します。

複数のシステムやデータソースから必要な情報を抽出・加工し、自動的に統合することで、常に最新かつ正確なデータを維持できるようになります。

手動でのデータ入力や集計はミスの温床となるため、可能な限り自動化し、信頼性と更新頻度を高く保つことが、KPIの継続的な運用と精度向上につながります。

ステップ3:可視化設計

最後に、実際にKPIを表示する可視化設計のフェーズに進みます。

ここでは、どのような集計軸でデータを表示するか(例えば部署別・月別など)を定めると同時に、どのような形式で見せるか(棒グラフ、折れ線グラフ、KPIカードなど)も設計していきます。

特に、ユーザが一目で状況を理解できることが重要であり、操作性や視認性に配慮したダッシュボード構成が求められます。対象ユーザのスキルや業務内容に合わせて、フィルターやドリルダウン機能の有無も検討し、最終的には「見ただけで次のアクションが決まる」設計を目指すことが理想です。

KPIの見える化の運用と改善を継続する仕組み

KPIの見える化は、設計して終わりではありません。継続的に運用し、改善につなげていくことで、はじめて実効性を持ちます。

そのためには、定期的な更新と全社的な情報共有、そして現場でのアクションへの確実な落とし込みという二つの柱を意識した仕組みづくりが求められます。

定期更新と共有の方法

KPIの有効性を保つには、定期的にデータを更新し、組織全体でタイムリーに共有する仕組みを構築することが不可欠です。

例えば週次や月次といった頻度でのデータ更新をルールとして明文化し、自動レポート配信やアラート通知などを通じて、関係者が常に最新情報にアクセスできる状態を維持します。

また、更新や配信に関する運用体制を整えることも重要で、データ管理者や分析担当者、現場責任者など、役割を明確に分担することで、属人化を防ぎながらガバナンスの強化にもつながります。

現場アクションへの落とし込み

どれほどKPIを可視化しても、それが現場の行動に結びつかなければ、数値はただの「情報」で終わってしまいます。見える化されたKPIをもとに「次に何をすべきか」を考え、実際の業務に反映させることが求められます。

そのためには、現場にある程度の裁量を持たせながらも、指標を起点とした改善施策の立案や振り返りを促す仕組みが不可欠です。例えば、定期的なレビュー会議でKPIの変動要因を分析し、改善策の進捗をチームで確認するなど、PDCAサイクルを自然と回せる環境づくりがポイントになります。

こうした仕組みが定着すれば、KPIは単なるモニタリングツールではなく、現場と経営の両方をつなぎ、継続的な成長を支える「実行の原動力」として機能するようになります。見える化を「運用」し「活用」するフェーズへと進めることが、KPIマネジメントの成熟に不可欠なプロセスだといえるでしょう。

KPIの見える化でよくある課題と対策

KPIの見える化は、理論上は有効な手法であっても、現場で実行に移すとさまざまな壁に直面します。

特に多くの企業がつまずきやすいのが、「データの散在と定義のばらつき」、そして「数値をアクションに結びつけられない」という二つの課題です。

これらの障壁を乗り越えるためには、システムやツールの導入だけでなく、組織設計や運用体制の見直しも欠かせません。

データが散在し定義がバラバラになる

KPIの見える化に取り組むなかでまず直面しやすいのが、部門ごとに異なるデータ定義や指標が存在し、情報が分断されてしまうという課題です。

例えば「売り上げ」という一つの指標をとっても、営業部では受注ベース、経理部では入金ベースで管理されているようなケースは少なくありません。このような不統一は、組織内の混乱を招くだけでなく、ダッシュボード上の数値の信頼性を損なうことにもつながります。

この問題を解消するためには、まずKPIごとの定義を明文化した「指標定義書」の作成が不可欠です。さらに、定義や算出方法の変更を一元的に管理するための変更管理プロセスや、責任者を明確にしたデータガバナンス体制の整備も重要です。

KPIを一元管理できる「KPIマスター」などのツールを活用することで、定義のブレを防ぎ、全社共通の指標としての機能を確保できます。

可視化してもアクションに繋がらない

もう一つのよくある課題は、KPIを可視化したにもかかわらず、現場の行動や意思決定に結びつかないというケースです。

数値がただ“報告されるだけ”の存在になってしまい、「見えるけれど動かない」状態に陥ってしまうのです。これは、KPIが現場の業務プロセスや評価指標と乖離していたり、そもそもKPIの目的が共有されていなかったりすることが原因となっています。

このような状況を防ぐためには、KPIとアクションを直接結びつける組織設計が必要です。例えば、顧客満足度を定点的に測定し、その結果に基づいて現場が改善アクションを立案・実行するような仕組みが有効です。

KPIを現場の日常業務やミーティングと連動させることで、数値が「評価」や「監視」のためのものではなく、「行動の起点」として機能するようになります。

KPIの見える化は、その運用と設計が適切に行われてはじめて成果につながります。課題を放置せず、組織全体で取り組む体制を整えることが、KPIマネジメントを成功へと導くカギとなるのです。

KPIの見える化を実現するBIツール

KPIの見える化を実現するための基盤として、多くの企業が導入しているのがBI(Business Intelligence)ツールです。

BIツールは、部門や業務システムごとに散在するデータを一元的に収集・統合し、ダッシュボード上にグラフやチャートなどの視覚的に分かりやすい形式で表示することができます。リアルタイムでのデータ更新が可能なほか、部門別や期間別など、多様な切り口での集計・分析にも対応していることが特徴です。

直感的に操作できるユーザインターフェースを備えたツールも多く、経営層だけでなく現場の担当者にも広く活用されています。

さらに、フィルター機能やアラート通知、スマートフォン対応など、日常業務に即した機能も充実しており、意思決定の迅速化やPDCAサイクルの定着を後押しします。

BIツールは、KPIを単に「見える化」するだけでなく、組織の行動をデータドリブンに導くための重要な仕組みといえるでしょう。

KPIの見える化を成功した事例

実際にKPIの見える化を推進し、組織変革や事業成長に結びつけている企業も登場しています。

ここでは、インキュデータが支援した代表的な事例として、SBI証券と福岡ソフトバンクホークスの取り組みを紹介します。

どのようにKPIを設計・運用し、どのような成果を上げているのかを具体的に見ていきましょう。

SBI証券:データ活用基盤の構築でマーケティングを高度化

SBI証券は、初心者や若年層の顧客が増加する中で、一人一人に最適な提案を行うために、顧客データを活用したマーケティング体制の構築に着手しました。その基盤としてTreasure Data CDPを導入し、部門ごとに分散していた情報を統合しています。

インキュデータの支援を受けながら、部門横断型の専任チーム「SWATチーム」を立ち上げ、KPIに基づいた施策の立案から実行、検証までを組織的に進めています。

Web行動データを活用したこの取り組みにより、口座開設後の取引開始率は従来の約8倍にまで向上し、データに基づくPDCAの定着とともに、マーケティングの自走化が実現しつつあります。

今後もSBI証券では、KPIを活かした継続的な改善を通じて、顧客体験と企業価値の向上を目指しています。

福岡ソフトバンクホークス:顧客データの統合とKPI活用でファンエンゲージメントを高めた取り組み

福岡ソフトバンクホークスは、分散していたチケットやグッズ購入、ファンクラブ、Web行動などの顧客データを統合するためにCDP「Treasure Data」を導入し、短期間で運用をスタートしました。

インキュデータの支援のもと、KPIをもとにしたマーケティング施策を実行した結果、ファンクラブの継続率が過去最高を記録し、特定商品の購買率も大きく向上しました。

さらに、退会予兆の検知や、コアファンへのパーソナライズ施策など、データに基づいた施策が次々と成果を上げています。こうした成果は球団内にとどまらず、動画配信やエンタメ施設など、他部門にも展開され、全社的なデータ活用の基盤づくりが進んでいます。

まとめ

KPIの見える化は、単なる数値の表示にとどまらず、組織全体の目標達成を支える「実行の原動力」として機能します。効果的に運用するためには、KPIの選定・可視化・継続的な改善サイクルの設計が欠かせません。

実際にインキュデータではSBI証券や福岡ソフトバンクホークスのように、KPIを軸としたデータ活用を支援し、業績や顧客エンゲージメントの向上に貢献いたしました。属人化や感覚に頼らない、確かな経営判断の基盤づくりを目指すなら、見える化の仕組みを整えることが重要です。

KPI設計は、単なる数値目標の設定にとどまらず、経営戦略や現場の活動と連動した形で構築される必要があります。インキュデータでは、ビジネス目標に基づいたKPI設計はもちろん、データ基盤構築やデータの加工・集計、BIツールによる可視化支援まで、一貫してサポートが可能です。貴社のデータドリブン経営を推進するために、ぜひご相談ください。