KPI策定の完全ガイド|KGI・OKRとの違いから成功事例まで徹底解説 -

目標達成に向けた組織運営を強化する上で欠かせないのが、戦略的に設計されたKPIです。しかし、単に数値を設定するだけでは、現場で活用される指標にはなりません。

本記事では、KPIの基本からKGI・OKRとの違い、策定に必要な五つのステップ、成功事例や失敗の回避ポイント、さらには部署別の具体例までを網羅的に解説します。

データドリブンな意思決定を実現し、KPIを「現場が使えるツール」として定着させたい経営者やマネージャにとって、実践的かつ再現性の高いヒントが詰まったガイドです。

KPI策定とは

企業や組織が掲げる最終的なゴールを着実に実現するために、その過程における重要なプロセスや活動を数値として明確に設定し、管理していく取り組みが「KPI策定」です。

例えば、売上目標や顧客満足度といった大きな成果を目指す際に、日々の業務や中間成果を可視化することで、経営層と現場が同じ方向を向きやすくなります。

KPIを定めることで、経営の進捗状況を把握しやすくなるだけでなく、現場の実行力も強化されます。その結果、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)というPDCAサイクルが組織全体で円滑に回るようになり、継続的な改善と成果の最大化が実現します。

KPIの基本定義と目的

KPIとはKey Performance Indicator(重要業績評価指標)の略で、企業の最終目標であるKGI(Key Goal Indicator)を達成するために、進捗状況を定量的に測定・管理する指標です。

例えば、「売上10億円を達成する」というKGIに対して、「月間問い合わせ件数」や「契約転換率」などがKPIとして設定されることがあります。

KPIを活用することで、現場から経営層までが共通の認識を持ちやすくなり、状況に応じた判断や改善策を早期に講じることが可能になります。これにより、組織全体の行動にスピードと一貫性が生まれます。

なお、KPIと混同されやすい概念に OKR(Objectives and Key Results)があります。OKRは挑戦的な目標に対して成果指標を定めるもので、変革・イノベーション向きと言われています。

一方でKPIは、日々の積み重ねを通じて確実な成果を狙う継続的な管理手法であり、OKRを補完する役割も担います。

KPIを数値化する最大の意義は、進捗状況を「見える化」し、日常的に管理・改善が可能になる点にあります。的確な軌道修正を図るうえでも、KPIの定量化は極めて重要です。

関連記事:KPIをCRMで効果的に管理!メリットと目標達成ポイントも詳しく解説!

KPI策定が必要とされる背景

近年のビジネス環境は、テクノロジーの進化と市場ニーズの多様化により、変化のスピードが加速しています。その中で、企業には迅速かつ正確な意思決定が求められています。

従来のように経験や勘に頼った属人的な判断では、急速な変化に対応しきれないことも多くなりました。ここで重要なのが、誰もが共通の基準として使えるKPIの存在です。

KPIを活用すれば、客観性のある判断が可能となり、意思決定のスピードも向上します。さらに、担当者が異動してもKPIに基づいた情報が引き継がれることで、組織の知見やナレッジを継承できます。

また、KPIを使ってリアルタイムで現場状況を把握し、報告や承認のフローを効率化することもできます。結果として、属人化の回避や業務の標準化が進み、KPIの策定はもはや組織運営における「前提条件」となりつつあるのです。

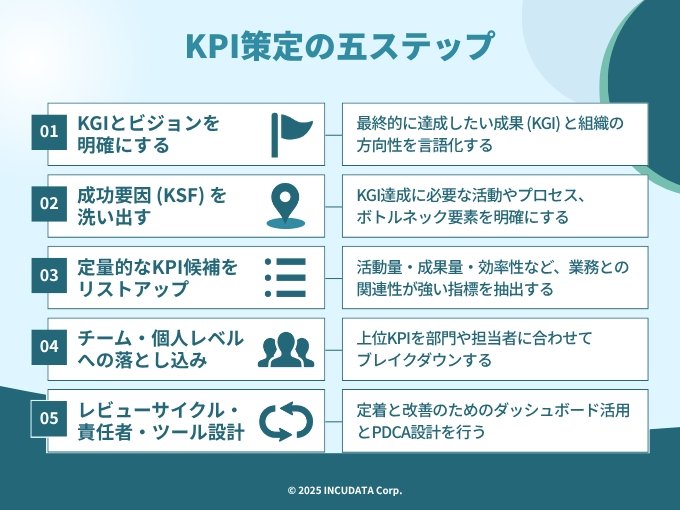

KPI策定の五ステップ:目的設定〜現場落とし込みまで

ここでは、KPI策定の具体的なプロセスを五ステップで整理しました。

ステップ1:KGIとビジョンを明確にする

KPIを策定する上で最初に行うべきことは、組織の最終的な到達目標であるKGI(Key Goal Indicator)と、その背景にあるビジョンを言語化することです。

KGIは「何をもって成功とするか」を数値で表す指標であり、例えば「売上10億円の達成」や「顧客満足度90%以上の維持」といった定量的な目標が該当します。

同時に、企業や事業が中長期的に何を目指すのかというビジョンを明確にすることで、KGIが単なる数字の羅列ではなく、組織全体の方向性と一致した意味を持つようになります。

ここで設定するKGIとビジョンは、後続のKPI策定全体の軸となるため、納得感と整合性のある形で定めることが重要です。

ステップ2:成功要因(KSF)を洗い出す

明確になったKGIを実現するには、何が鍵となるのかを分析することが必要です。

そこでこのステップでは、KGI達成に不可欠な成功要因(Key Success Factors:KSF)を洗い出します。KSFとは、目標の達成に直結する業務活動や条件のことで、例えば営業部門では「見込み顧客の質」や「提案から契約までのスピード」、マーケティング部門であれば「リードの獲得効率」などが該当します。

これらの要素を正しく把握することで、KGIと業務プロセスの因果関係が明確になり、KPI設計の方向性を定めやすくなります。KSFの抽出は、組織内のさまざまな視点を取り入れながら、多角的に行うことが効果的です。

ステップ3:定量的なKPI候補をリストアップ

成功要因が明らかになったら、それを数値でモニタリングできるようにKPIの候補をリストアップしていきます。

ここでは、活動量(例:商談数、対応件数)、成果量(例:成約件数、CV数)、効率性(例:コンバージョン率、コストパフォーマンス)など、業務との関連性が強く、改善の指標となりうる項目を洗い出します。

重要なのは、「測定可能であること」と「目標と現場をつなぐ意味を持つこと」の両立です。KPI候補は後の工程で絞り込み、優先順位をつけて活用していくため、この段階では網羅的かつ柔軟に指標を挙げていくことが推奨されます。

ステップ4:KPIを業務と接続させる チーム・個人レベルへの落とし込み

策定したKPIを組織の現場で実効性のあるものにするためには、各部門、各チーム、さらには個人の業務と接続させるプロセスが不可欠です。

ここでは、上位のKPIを部門や職種の特性に応じてブレイクダウンし、それぞれの業務内容に合った形で落とし込みます。例えば、営業部門の「成約件数」をチーム単位では「訪問件数」、個人レベルでは「アポイント取得数」に細分化するといった具合です。

このように具体的かつ納得感のある設計にすることで、現場担当者がKPIを自分ごととして捉えやすくなり、行動変容や改善活動にもつながりやすくなります。

ステップ5:KPIの可視化と運用設計 レビューサイクル・責任者・ツール設計

KPIを機能させるには、数値を見える形で管理し、継続的に活用できる運用体制を整える必要があります。

このステップでは、KPIをダッシュボードやBIツールなどを使ってリアルタイムに可視化し、定期的なレビューが行える仕組みを構築していきます。同時に、各指標の管理責任者を明確にし、更新頻度や報告ルールなども運用設計に組み込むことで、KPIが定着しやすくなります。

特にPDCAサイクルとの連携を意識し、目標と現状のギャップをタイムリーに把握し、組織としての改善アクションにつなげられるような仕組みづくりが求められます。

関連記事:KPIダッシュボードとは?概要・メリット・活用方法・選び方について詳しく解説!

関連記事:KPI分析とは?概要・必要な理由・メリット・分析の手順・注意点について詳しく解説!

KPI策定の成功ポイント

KPIは設定すること自体が目的ではなく、組織の行動を変え、成果を生み出すための仕組みです。では、KPIが「絵に描いた餅」にならず、組織の中で機能し続けるためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。

ここでは、KPI策定と運用を成功に導くためのポイントを整理します。

現場との連携と納得感を醸成する

KPI策定において最も重要なのは、現場を「巻き込む姿勢」です。経営層やマネジメントが描く理想の数字を一方的に押しつけても、現場の理解や共感を得ることはできません。

実際にKPIを日々の業務で使いこなすのは現場であり、その担当者たちが意味や目的を理解し、自分ごととしてとらえることがなければ、KPIは形式的な指標に終わってしまいます。

ボトムアップの設計プロセスを取り入れることで、関係者全員が納得感を持ち、主体的に目標に向かう文化が醸成されています。

定量と定性のバランスを取る

KPIは基本的に数値で管理される指標ですが、成果を正確に把握するためには、定性的な側面も含めて評価する視点が不可欠です。

例えば、「顧客の満足度」や「ブランドイメージの変化」といった定性的な要素は、組織にとって中長期的な競争力に直結する要因となります。

このような定性成果をKPIに組み込む際には、その評価方法や扱い方を明確に定義することが重要です。

実務では、CS(顧客満足度)アンケートやNPS(ネット・プロモーター・スコア)などを補完的に活用し、「見えづらい価値」を可視化します。KPI設計においては、こうした定量・定性両面のバランスが、戦略と実務の間を埋める重要な役割を果たします。

定期レビューとPDCAの設計を徹底する

KPIは一度策定すれば永続的に使えるものではありません。市場環境や顧客ニーズの変化、組織の成長フェーズに応じて、継続的な見直しが求められます。そこで欠かせないのが、定期的なレビューと、PDCAの運用設計です。

そのために、KPIを変化に応じて見直すべき経営ツールとして捉え、定期的にレビューを実施する体制を整えます。

さらに、KPIを単に数値の達成度を評価するだけでなく、「なぜこの結果になったのか」「KPIの設計自体が適切かどうか」といった観点からも見直しを行い、必要に応じて目標や測定指標を調整しましょう。

こうした取り組みによって、KPIは「管理されるべきもの」から「改善を促すエンジン」へと機能を転換し、組織の進化を支える基盤となります。

関連記事:KPIをCRMで効果的に管理!メリットと目標達成ポイントも詳しく解説!

KPI策定でよくある失敗

KPIは本来、組織の目標を現場の行動にまで落とし込み、成果につなげるための強力なツールです。

しかし、設計や運用の段階でつまずくと、形骸化した数字の羅列に終わってしまうリスクもあります。

ここでは、ありがちな失敗パターンとその対策について解説します。

抽象的・測定不能なKPIを設定してしまう

KPIの役割は、業務の進捗や成果を定量的に把握することにあります。しかし、実務の現場では「努力する」「貢献する」「質を高める」など、抽象的で数値化できない目標がKPIとして設定されてしまうケースが少なくありません。

このような表現では評価の基準が曖昧になり、現場もどう行動すればいいか分からず、改善アクションにつなげることができません。この失敗を防ぐには、KPIを「測定できる具体的な数値」に変換する視点が必要です。

例えば「頑張る」ではなく「アポイント取得率を前月比10%改善する」、「質を高める」ではなく「顧客満足度調査でのスコアを4.2以上に維持する」といった具合に、明確な評価軸を設けることで、行動の方向性が定まり、組織全体での達成意識も高まります。

KPIと業務が紐づいていない

もう一つの典型的な失敗は、KPIが現場の業務内容と直結していないことです。

例えば、上層部が「新規顧客数」をKPIに設定しても、インサイドセールスの担当者が「なぜこの指標を追うのか」が理解できなければ、日々のアクションに結びつかず、形ばかりのKPIになってしまいます。

このような事態を防ぐには、KPI設計時に「業務プロセスとの因果関係」を丁寧に示すことが重要です。

例えば「新規顧客数」のKPIを追う背景に「商談件数の増加」や「リードの質の向上」がある場合、それぞれの現場レベルに対応したサブKPI(アポイント取得件数、資料送付率など)を設けることで、具体的な行動と成果がつながります。現場にとって意味のあるKPI設計は、運用定着の鍵でもあります。

経営層に響かない数値設定

KPIは現場の指標であると同時に、経営判断の材料でもあります。にもかかわらず、現場担当者だけで完結したKPIが設定され、マネジメント層の意思決定に活かされていないケースも多く見られます。こうした場合、経営陣からの関心や関与が薄れ、KPIの戦略的価値が低下してしまいます。

この課題を解決するには、「誰に向けた指標なのか」という視点を明確にし、経営層の意思決定に直結するアウトプットに変換することが求められます。

例えば、定例報告資料においては、単なる数値の羅列ではなく、重要指標を見やすくグラフ化し、トレンドや要因分析も付加して提示することで、経営層の関心と理解を引き出すことができます。

また、BIツールやダッシュボードを活用して、KPIのリアルタイム可視化を実現することで、「伝わる指標」としての説得力も一段と高まります。

部署別のKPI策定例

KPIは組織全体の目標をブレイクダウンし、各部署の日々の業務と接続させることで、はじめて意味を持ちます。

ここでは、代表的な四つの部署におけるKPI設計の実践例をご紹介します。各部門のミッションや業務特性に応じて、どのような指標が有効なのかを整理し、目標設定の参考としていただけます。

経営企画部門

経営企画部門では、企業全体の戦略と収益性を見渡す立場にあるため、財務的視点とプロジェクト進行のモニタリングが主なKPI領域となります。例えば、「経常利益率」や「ROI(投資対効果)」といった収益性の指標は、経営判断を下すうえでの重要なベースとなります。

また、戦略案件や中長期プロジェクトの進捗率も重要です。「四半期ごとの主要施策の達成率」や「KGIに対する計画進捗の乖離幅」などをKPIに設定することで、戦略実行力の可視化が可能になります。定量指標だけでなく、取締役会や経営会議への報告の質・タイミング(レポート提出の遅延率など)も補助的なKPIとして有効です。

営業部門

営業部門では、受注や収益に直結する活動が多いため、「商談数」「成約率」「平均顧客単価」といったKPIが基本となります。これらの指標を組み合わせて追うことで、営業プロセスのどこに課題があるのかが明確になり、改善ポイントの特定に役立ちます。

例えば、商談数は十分にあるのに成約率が低い場合は、提案力やクロージングスキルが課題かもしれません。逆に、成約率が高いのに平均顧客単価が低い場合は、アップセルやクロスセルの余地が見えてきます。

また、営業サイクルの効率性を示す「一件あたりの商談リードタイム」や「訪問から契約までの平均日数」といった指標を取り入れることで、スピード感のある営業体制の構築にもつながります。

マーケティング部門

マーケティング部門では、見込み顧客の創出から商談への移行までの一連のファネルを意識したKPI設計が不可欠です。一般的には「リード獲得数」「コンバージョン率(CVR)」「広告あたりの顧客獲得単価(CPA)」といった指標が用いられ、各チャネルの費用対効果を測定します。

例えば、SNS広告でのCPAが下がっている一方で、検索連動型広告ではCVRが高い場合、予算配分を見直す判断ができます。また、リードの質に踏み込むには「MQL(Marketing Qualified Lead)比率」や「リードから商談への転換率」も重要です。さらに、ブランド認知やロイヤリティを測る補助指標として「オウンドメディアの平均滞在時間」や「再訪率」を設定することで、長期的な価値創出の状況も把握できます。

DX推進・バックオフィス部門

デジタル変革や業務効率化を担うDX部門、ならびにバックオフィス部門では、生産性や社内満足度に関するKPIが重視されます。例えば、「業務プロセスの自動化率」や「一件あたりの処理時間(例:経費精算、顧客対応など)」は、業務改善の進捗を直接測る有効な指標です。

また、「自部署のサービスに対する社内CS(従業員満足度)」をアンケートなどで定点観測することで、全社的な連携や支援体制の質も可視化できます。DX関連では、「導入済みツールの利用率」「紙業務削減率」「RPA稼働プロセス数」など、成果の定量化が難しいテーマでも創意工夫によってKPI化が可能です。

こうしたデータをもとに、部門の貢献を“見える化”することが、経営層の支援獲得や人材投資の根拠づけにもつながります。

KPIは部署の機能や目的によって異なるものの、それぞれが全社KGIと有機的に結びついていることが肝要です。各部門が独立してKPIを追うのではなく、相互の関係性を意識しながら設計・運用することで、組織全体の推進力が一層高まります。

関連記事:オーガナイゼーションデザイン

KPI策定の成功事例

KPIは単なる目標設定の指標ではなく、ビジネス成果を左右する実践ツールです。実際に、多くの先進企業がデータ基盤を活用してKPIを再設計し、顧客行動の変化や事業戦略に即したマーケティング改善を実現しています。

ここでは、CDPを活用した代表的なKPI活用事例として、SBI証券と福岡ソフトバンクホークスの取り組みを紹介します。どちらも、組織横断でのデータ活用とKPI運用によって、成果につながるマーケティングの内製化と意思決定の高速化を実現した好例です。

SBI証券:顧客データ活用によるKPI策定とマーケティング自走化の成功事例

SBI証券は「顧客中心主義」に基づき、データドリブンなマーケティング基盤を構築し、KPI策定とPDCA運用を高度化させています。

若年層の増加に伴い、画一的なアプローチでは限界があると判断し、CDP(Treasure Data)を導入。部門横断のSWATチームを組織し、顧客行動や属性に基づいた細やかなセグメント設計と施策実行を内製化しました。

結果として、口座開設後の取引開始率は8倍に跳ね上がり、他商品訴求施策でも10倍の成果を達成。マーケティングのあるべき姿をデータで実現する好例として注目されています。

福岡ソフトバンクホークス:CDP導入によるファンエンゲージメント強化とKPI改善の実証成功

福岡ソフトバンクホークスは、ファンとの関係をより深めるOne to Oneコミュニケーションの実現を目指して、カスタマーデータプラットフォーム(CDP)「Treasure Data」を導入しました。

導入からわずか4カ月で運用を開始し、約300通りのマーケティングシナリオを構築するなど、短期間での成果につなげています。

特にファンクラブ継続率の向上を目的としたスコアリング施策では、退会の兆候がある顧客を早期に特定し、セグメントごとに適切なタイミングと手法でアプローチを行いました。その結果、会員の維持率は過去最高水準を記録し、顧客一人一人のLTV(ライフタイムバリュー)を高めることにも成功しています。

こうした取り組みは、マーケティング戦略部やチケットセールス課、戦略企画課といった複数部門が連携し、インキュデータの伴走支援を受けながら推進されたもので、組織横断の体制が成果の鍵となりました。

CDPを活用したデータドリブンな意思決定によって、福岡ソフトバンクホークスは単なる球団運営にとどまらず、エンターテインメント企業としての価値創出を加速させています。

まとめ

KPIは単なる数値管理ではなく、組織の行動と成果を結びつけるための戦略的ツールです。KGIとの整合性、現場との連携、定量・定性のバランス、そして継続的な運用体制の構築が成功の鍵を握ります。特に近年では、データサイエンティストの知見を活用したKPI設計が注目されています。顧客分析や施策効果の可視化、因果関係のモデル化といった高度な分析に基づき、KGIに対してKPIの関係性や寄与の程度(大小や符号)を定量化することができます。より精緻で再現性の高い指標を設計することで、経営判断や現場アクションの質が飛躍的に高まります。

KPIの設計や見直しに課題を感じている企業様は、現場の実態と経営戦略の両方を捉えたデータドリブンなKPI設計支援をご検討ください。インキュデータでは、ビジネスとデータの両面に強いデータサイエンティストが、貴社のKPI策定とその実装・運用を総合的にサポートいたします。