BIツールの使い方を解説!導入から分析・共有までのステップガイド -

膨大なデータをどう生かすかは、企業の成長スピードを左右する重要な課題です。Excelによる手作業集計では限界を感じていても、「BIツールをどう導入し、現場に定着させれば成果につながるのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。BIツールは単なるレポート作成ソフトではなく、データを統合・分析・可視化し、意思決定を迅速かつ正確に支える基盤です。

本記事では、導入準備からデータの取り込み、分析やダッシュボード作成、社内への浸透までを具体的なステップで解説し、RFM分析や購買分析といった実践的な活用法にも触れます。目的設定からKPI設計、運用ルールの統一、教育・改善までを一貫して整理することで、BIツールを真の競争力に変えるためのヒントを得られるはずです。

BIツールを使いこなすための基本知識

企業活動のあらゆる場面でデータが蓄積される現代において、それを単なる数値の集まりとしてではなく、経営や現場改善に直結する知識として活用する仕組みが求められています。その中心的な役割を担うのがBIツールです。

BIツールは「Business Intelligence Tool」の略称で、データを集約し、分析や可視化を通じて、意思決定をより速く、正確に行うための基盤となります。もはや単なる集計ソフトではなく、企業戦略を支える重要なシステムとして位置づけられています。

BI/BIツールの定義と役割

BIとは、企業が保有する膨大なデータを戦略的に生かすための取り組み全体を指します。その中核を担うBIツールは、複数のシステムからデータを収集・統合し、加工した情報を分かりやすく可視化する機能を備えています。

経営層はダッシュボードを通じて経営指標を把握でき、現場担当者は業務の改善ポイントを素早く確認できるようになります。これにより、企業全体が共通の基盤で状況を認識し、意思決定に一貫性を持たせることが可能になります。

BIツールのメリットと注意点

BIツールを導入する最大の利点は、業務効率と意思決定スピードの向上にあります。

これまで人手に依存していた煩雑なExcel集計を自動化し、リアルタイムで経営状況を把握できるため、判断にかかる時間を大幅に削減できます。さらに、部署横断的にデータを共有することで、組織全体の情報格差を減らし、連携を強化できます。

一方で、導入には初期投資や運用体制の整備が必要となります。目的が曖昧なまま利用を始めると、活用が定着せず「導入しただけ」で終わる恐れもあるため、事前に運用方針を明確にすることが欠かせません。

関連記事:BIツールを活用した効果的なマーケティングとは?利用するメリットも紹介

BIツールの主要機能(ETL、可視化、分析、レポート出力)

BIツールの基本機能は、大きく分けて「データ統合」「可視化」「分析」「レポート出力」の四つです。まず、Excelや基幹システム、クラウドアプリケーションなど複数のソースからデータを収集し、データウェアハウスやCDPに統合します。

そのうえで、グラフやダッシュボードを用いて状況を直感的に把握できる形に可視化します。次に、OLAP分析やフィルタ機能を活用しながらデータの関係性を探り、意思決定に役立つ洞察を導きます。

最後に、結果をPDFやExcel形式で定期的に出力し、会議や日常業務に反映することで、データに基づいた行動が習慣化されていきます。

関連記事:BIツールにおけるダッシュボードとは?主要な機能・導入メリット・設計方法・活用事例について詳しく解説!

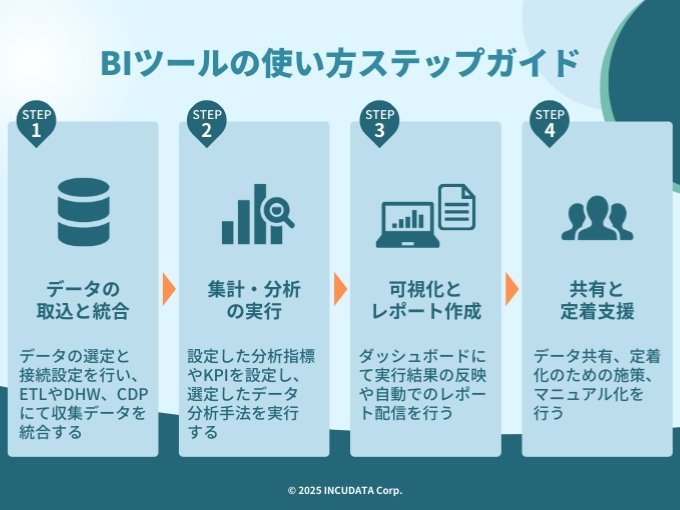

BIツールの使い方ステップガイド

BIツールを真に活用するためには、単にデータを表示するだけでは不十分です。データの取り込みから統合、分析、可視化、そして共有・定着に至るまで一連の流れを理解し、組織の業務に組み込んでいくことが求められます。

以下では、そのステップを順を追って解説します。

データ取り込みから統合まで

最初のステップは、分析に必要なデータを集めて統合することです。Excelファイルや基幹システム、クラウドサービスなど複数のソースから情報を収集し、データウェアハウス(DWH)やカスタマーデータプラットフォーム(CDP)に格納することで、一元管理が可能になります。これにより、部門ごとに分散していた情報が整理され、分析精度を高める基盤が整います。

データソースの選定と接続設定

どのシステムやファイルを対象とするかをあらかじめ明確にし、それぞれに最適な接続設定を行います。クラウドサービスとの連携やAPIを利用すれば、リアルタイムでのデータ更新も可能となり、意思決定のスピードをさらに高められます。

ETL処理の基本と自動化のポイント

データの「抽出(Extract)」「変換(Transform)」「ロード(Load)」を行うETL処理は、BI導入の基礎です。近年では、専用のETLツールやCDPを活用して加工や集計を自動化するケースが一般的になっており、データ準備の負担を大幅に軽減できます。こうした仕組みを導入することで、分析担当者はデータ整備よりも洞察を導き出す作業に集中できるようになります。

集計・分析の実行

データ基盤が整ったら、次は実際の分析です。BIツールでは集計データを多角的に操作でき、地域や期間で売り上げをドリルダウンしたり、顧客属性ごとにスライシングしたりすることが可能です。さらに、OLAP分析を活用すれば複数の軸を組み合わせた高度な分析も行え、これまで見えていなかった関係性を発見できます。

分析指標・KPIの設定方法

有効な分析を実現するためには、事前に目標と連動した指標を設計することが不可欠です。単なる売上高だけでなく、顧客生涯価値(LTV)や離脱率など、戦略に直結するKPIを設定し、ダッシュボードで継続的に確認できるようにします。

関連記事:マーケティングダッシュボードとは?効果的に活用するポイントも解説

フィルタ・条件設定による分析精度向上

BIツールには柔軟なフィルタ機能が備わっており、特定の期間や条件に絞ったデータを表示できます。不要なノイズを取り除くことで分析の精度が高まり、正確な意思決定につながります。

可視化とレポート作成

分析の成果は、分かりやすく伝えられて初めて意味を持ちます。BIツールではダッシュボードやレポートを通じて視覚的に結果を共有できます。

ダッシュボード作成のベストプラクティス

効果的なダッシュボードは、重要指標を一目で把握できるシンプルな設計が基本です。情報を詰め込みすぎず、利用者が自ら気づきを得られるようにインタラクティブな操作性を持たせることが望まれます。

関連記事:ダッシュボードの作り方を9つのステップで解説!成功のポイントも紹介

レポート配信とスケジュール設定

さらに、レポートは定期的にPDFやExcel形式で自動配信することが可能です。営業会議に合わせて毎週送信するなど、実務の流れに組み込むことで利用が習慣化し、組織全体でのデータ活用が自然に定着します。

活用後の共有・配信と定着支援

BIツールは導入して終わりではなく、日常業務に浸透させてこそ効果を発揮します。データを可視化できる環境を整えても、現場が活用しなければ意思決定の質は変わりません。そのためには、共有ルールや教育体制を整え、組織全体に継続的に根付かせる取り組みが欠かせません。

権限設定と情報共有ルール

組織内で安全かつ効率的にBIを活用するためには、権限管理が重要です。役職や部署ごとにアクセスできる情報を明確に分けることで、必要な人に必要なデータだけを届けられます。これにより、情報漏洩リスクを防ぎつつ、部門を超えた透明性と信頼性を確保できます。

現場定着のための研修とナレッジ化

ツールを継続的に活用するためには、現場への教育とナレッジ共有が欠かせません。操作マニュアルの整備やOJT研修を行うことで、誰もが自信を持って利用できる状態を作ります。

なお、インキュデータでは、ダッシュボード構築後のスキルトレーニングや現場浸透を支援するサービスを展開しています。導入後の定着フェーズを専門的にサポートすることで、BIツールが企業文化として根付き、データ活用が継続的な成果につながるよう後押しします。

関連記事:BIツールの活用事例を部署別に紹介!主要な機能は?各部門の活用事例とともに詳しく解説!

BIツールを使った代表的な分析手法と活用方法

BIツールを導入する目的は、単なる数値の把握にとどまらず、経営や現場が抱える課題を解決できる分析を可能にすることにあります。従来は膨大な手間をかけて行っていた分析も、BIツールを活用すれば自動化され、より迅速かつ高精度に実施できます。

ここでは、企業でよく活用される代表的な分析手法と、その実務的な効果について紹介します。

ABC分析

ABC分析は、売り上げや在庫を重要度に応じてA・B・Cの3ランクに分類する方法です。売り上げの大半を生み出すAランク商品を特定することで、重点的な管理や販売強化が可能になります。

BIツールを使えば、最新の売上データに基づき自動的に分類が更新されるため、在庫の最適化や利益率改善に直結する意思決定を継続的に支援できます。

在庫回転率分析

在庫回転率は、保有している在庫がどれだけ効率的に売れているかを示す指標です。回転率が低い商品は資金を滞留させる要因となり、利益率を圧迫します。BIツールを活用すれば、在庫データを自動で集計し、回転率を一目で確認できるようになります。

これにより、販売促進の必要な商品や在庫削減が必要な商品を迅速に見極め、サプライチェーン全体の改善施策へとつなげられます。

RFM分析

RFM分析は、顧客の購入履歴をもとに「Recency(直近の購買日)」「Frequency(購買頻度)」「Monetary(購買金額)」の3つの軸で顧客を分類する手法です。BIツールを用いれば、顧客データを自動でスコアリングし、優良顧客や休眠顧客を簡単に特定できます。

これにより、ロイヤル顧客にはリピート促進施策を、休眠顧客には再活性化キャンペーンを行うなど、セグメント別に精緻なマーケティング戦略を実行できるようになります。

購買・バスケット分析

購買・バスケット分析は、顧客が同時に購入する商品やサービスの組み合わせを明らかにする手法です。たとえば「Aを買う人はBも一緒に買いやすい」という傾向を把握できれば、クロスセル提案や効果的な販促施策につなげられます。

BIツールを活用することで、膨大な購買履歴から関連性を高速に抽出でき、売上拡大に向けた施策をスピーディに実行できるようになります。

BIツールを上手に使いこなすためのポイント

BIツールは導入しただけで成果が出るわけではありません。日常業務の中にどう組み込み、組織全体でどのように運用していくかによって、その効果は大きく変わります。ここでは、BIツールの活用を長期的に定着させるために押さえておきたいポイントを整理します。

目的とKPIを明確に設定する

ツールを導入する際には、まず「何を達成したいのか」という目的を明確にすることが欠かせません。単にデータを見える化するだけではなく、売上拡大や顧客維持率の向上など、経営課題と直結するKPIを設定することが成功の前提となります。分析の方向性を最初に定めておけば、現場での活用にも一貫性が生まれます。

社内での利用ルールを統一する

部署ごとに使い方が異なると、せっかくのデータが分断され、組織全体での活用が難しくなります。権限設定やデータ利用のルールをあらかじめ標準化することで、安全で一貫性のある運用体制を作り出せます。統一ルールのもとで利用すれば、情報が組織全体で共有され、意思決定の精度も高まります。

分析結果を意思決定に反映させる仕組みを作る

BIツールの価値は、データを分析することそのものではなく、その結果を具体的な意思決定に反映することにあります。たとえば、定例会議の議題にダッシュボードを組み込み、営業戦略や施策検討の場で直接活用する仕組みを整えることが重要です。こうした習慣が定着すれば、BIが自然と業務の中心に位置づけられるようになります。

現場教育とナレッジ共有を徹底する

どれほど高機能なツールであっても、現場で使いこなされなければ意味がありません。社内研修やOJTを継続的に実施し、マニュアルやナレッジを蓄積していくことが定着のカギとなります。新しいメンバーが加わってもスムーズに活用できる環境を整えることで、組織全体のBI活用度を高められます。

ツールの改善・アップデートを継続する

BIツールは導入して終わりではなく、その後の運用を通じて進化していきます。ユーザーのフィードバックを定期的に収集し、ダッシュボードの改善や機能更新に反映させることが、長期的な効果を維持するために欠かせません。変化するビジネス環境に合わせてアップデートを続けることで、常に最適なデータ活用基盤を維持できます。

まとめ

BIツールは、データの統合から分析、可視化、共有までを一貫して担い、企業の意思決定を加速させる強力な基盤となります。しかし、単に導入するだけでは成果は得られません。分析の目的やKPIをあらかじめ明確にし、組織全体に浸透させてこそ、本来の価値を引き出せます。

また、ABC分析やRFM分析などの代表的な手法を活用し、得られたレポートを定例会議や戦略検討に組み込むことで、経営企画から現場までが一体となったデータドリブン経営が実現します。BIは「見る」ためのツールではなく、「行動を変える」ための仕組みであることを意識することが重要です。

さらに、インキュデータではKPIの見直し・設定からダッシュボード構築、現場への浸透や定着化に向けた支援や内製化に向けた人材育成・ナレッジ研修等も支援しております。導入後の運用フェーズまで伴走することで、BIツールを企業文化として根付かせ、長期的な成果につなげることが可能です。今こそ、自社に合った活用方法を検討し、データを確かな競争力へと変えていきましょう。