KPI設計の完全ガイド|基本知識からモデル分析の活用・失敗回避・成功事例まで徹底解説 -

企業の戦略実行に欠かせないのがKPI設計です。KPIは現場の行動を可視化し、経営目標に直結する指標を継続的に改善するための道しるべとなります。

しかし、単なる数字の設定にとどまると形骸化を招き、施策の成果が曖昧になってしまいます。データドリブン経営が進む現在、統計モデルや機械学習を活用した科学的なKPI設計が求められています。

本記事ではKPIの基礎知識から設計プロセス、モデル活用、失敗回避、業界別の成功事例までを徹底的に解説します。

KPIを設計する上での基本知識

企業が持続的に成長していくためには、戦略と現場の活動を結びつける明確な指標が欠かせません。その役割を果たすのがKPIです。KPIは単なる数字の目標ではなく、経営ビジョンや事業戦略を現場の行動に落とし込むための羅針盤のような存在です。データドリブン経営が求められる時代において、KPIの設計は組織全体の成果を左右する重要なプロセスとなっています。

KPIとは「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」の略で、経営目標を実現するための中間指標を指します。経営層が掲げるKGIと現場の活動を橋渡しし、戦略とオペレーションをつなぐことで組織全体を同じ方向に導く役割を担います。

KPI・KGI・OKRの違い

指標設計を正しく理解するためには、KPIだけでなくKGIやOKRとの違いを明確にしておく必要があります。

KGIは「最終的なゴール」を示す成果指標であり、売り上げや利益といった企業活動の到達点を表します。

KPIはその達成に向けた中間的な成果を測定するもので、例えばマーケティングであればリード獲得数やコンバージョン率、カスタマーサクセスであれば継続率が該当します。

一方OKRは「Objectives and Key Results」の略で、目標と成果をセットで定義する枠組みです。チームや個人の挑戦を後押しする仕組みとして注目されており、戦略の実行力を高める効果があります。

これらを適切に使い分けることで、企業はトップレベルの経営目標から日々のアクションまでを一貫した形でつなげることができます。

関連記事:KPIマネジメントとは?KGI・OKRとの違いから実行ステップや注意点・成功事例まで解説

KPIの設計が注目される背景

近年、企業のDX推進やマーケティング・営業活動の高度化が加速し、従来のように経験や勘に頼る経営判断では十分な成果を上げられなくなっています。

市場環境の変化が激しく、顧客ニーズも多様化している今、定量的なデータに基づいた判断は不可欠です。その中で、経営戦略をデータに落とし込み、現場が具体的に動けるように設計されたKPIは、企業全体の意思決定を支える基盤として注目を集めています。

KPI設計は単なる数値管理ではなく、組織をデータドリブンに変革していくための出発点となっているのです。

データ分析とKPI設計の課題

KPIを設計する上で避けて通れないのが、データ分析の精度に関する課題です。多くの企業では、まずデータを集計し、グラフ化して可視化するところから取り組みが始まります。

しかし、表面的な数値の変化を眺めるだけでは、背景にある要因や改善すべきポイントを正しく把握できないことが少なくありません。その結果、戦略の実行に直結しない「形だけの分析」にとどまり、現場の意思決定に生かせないリスクが高まります。

集計・グラフ分析の限界

売り上げの推移やWebサイトのアクセス数を折れ線グラフで示すことは、一見するとデータを理解しているように見えます。

しかし、売上増加の背景に価格施策があったのか、新規顧客の獲得が要因だったのかを明確に切り分けることは困難です。単純な可視化は傾向を示すには役立ちますが、因果関係の特定や将来予測には不十分であり、複雑化したビジネス環境では対応しきれなくなります。

KPIとKGIの関係性が不明瞭

さらに、表面的な集計だけでは、設定したKPIが最終目標であるKGIにどれだけ寄与しているのかが分かりません。

例えば「商談数を増やす」というKPIを設定しても、それが「売上増加」というKGIに本当に結びついているのかを定量的に説明できなければ、指標は形骸化します。その結果、現場ではどのKPIを優先的に改善すべきか判断できず、戦略とオペレーションの断絶が生まれてしまいます。

解決の方向性:モデル分析の活用

こうした課題を克服するためには、統計モデルや機械学習モデルを活用した分析が有効です。回帰分析や分類モデルを用いれば、数値的な関係性を定量化でき、KPIがKGIに与える影響度を明確にできます。

また、共分散構造モデルを使うことで、ブランド力や購買意向といった抽象的な要因も数値化が可能になります。さらに、VARモデルなどの時系列分析を取り入れることで、KPIとKGIの時間的な相互作用を把握でき、予測精度を高めながらアクションプランを設計できます。

つまり、モデル分析の導入はKPI設計を実効性のあるものへと進化させ、データドリブンな意思決定を可能にする鍵となります。

関連記事:KPI分析とは?概要・必要な理由・メリット・分析の手順・注意点について詳しく解説!

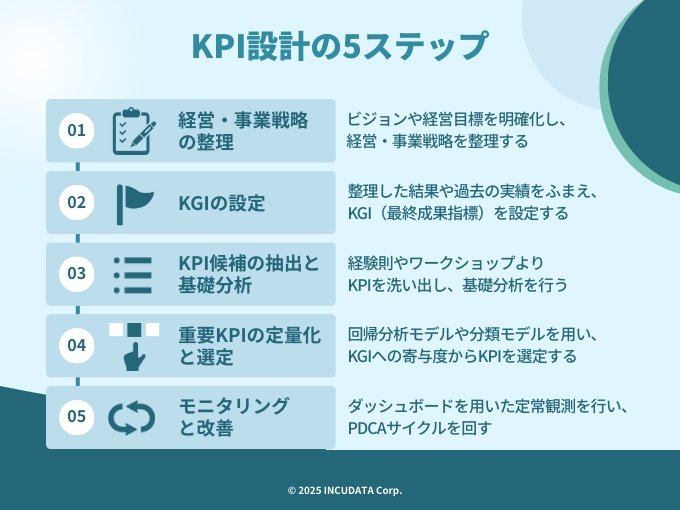

KPI設計の5ステップ

KPIの設計は、一度きりの作業で完結するものではなく、戦略と現場をつなぐためのプロセスとして段階的に組み立てることが重要です。

順序立てて進めることで、指標は単なる数字の管理項目ではなく、経営を前進させるための実効性あるツールへと変わります。

以下の五つのステップを押さえることが、KPI設計を成功に導く鍵となります。

ステップ1:経営・事業戦略の整理

全ての出発点は、企業のビジョンや経営目標を明確にすることです。戦略が不透明なままでは、どんなに精緻な指標を設定しても方向性がぶれてしまいます。

まずは「どこへ向かうのか」を定義し、そのうえで指標設計に着手することが欠かせません。

ステップ2:KGIの設定

次に定めるのが、最終的な成果を示すKGIです。売上高や営業利益、市場シェア拡大といった形で、企業が到達したい状態を具体的な数値に落とし込みます。

その際には業界特性や事業モデルを考慮し、現実的かつ測定可能な目標に設定することが求められます。KGIは組織全体が共有する「ゴールポスト」としての役割を果たします。

ステップ3:KPI候補の抽出と基礎分析

KGIを定めたら、その達成に貢献する可能性のあるKPIを幅広く洗い出します。ワークショップやブレインストーミングを通じて現場の知見を引き出し、同時に基礎的な集計分析を行うことで、候補指標の妥当性を検討します。経験則とデータの両輪で指標を絞り込むことにより、実効性のある候補リストが得られます。

関連記事:マーケティングにおけるKPIとは?重要な理由・種類・目的別設定方法・設定手順について詳しく解説!

ステップ4:重要KPIの定量化と選定

候補が出そろったら、回帰分析や分類モデルを用いてKGIへの寄与度を数値化します。定量的に検証することで、どの指標が成果に直結しているかを明確にでき、KPIの優先順位を整理できます。

ここで選ばれるKPIは、組織の行動を方向付ける「実行すべき数字」としての重みを持ちます。

ステップ5:モニタリングと改善

最後に、選定したKPIをダッシュボードなどで可視化し、継続的にモニタリングします。定期的に評価を行い、PDCAサイクルを回すことで、戦略と現場の行動を常に一致させることができます。

環境変化や事業の進展に合わせて柔軟に見直すことも、このステップに含まれます。

モデルを用いた顧客分析とKPI設計

KPI設計を机上の理論や経験則だけに委ねてしまうと、どうしても恣意的な判断に偏りがちです。そこで有効なのが、統計モデルや機械学習モデルを用いた科学的アプローチです。モデル分析を取り入れることで、指標間の関係性を定量的に捉え、将来の予測や施策立案に直結する精度の高いKPI設計が可能になります。

回帰分析モデルの活用

回帰分析は、売り上げや利益といったKGIに対して、各KPIがどの程度寄与しているかを数値で示す手法です。例えば「広告費の増加がどの程度売上拡大に影響しているか」「顧客満足度の向上が継続率に与える効果はどれくらいか」といった問いに答えられます。

また、得られたモデルを将来予測に応用すれば、シナリオごとの成果見込みをシミュレーションでき、戦略立案の精度を高めることができます。

分類モデルの活用

購買確率やLTV(顧客生涯価値)の高さに応じて顧客を分類するモデルは、ターゲティングの最適化に大きく貢献します。

例えば過去の購買履歴やWeb行動データを学習させることで「高LTV顧客」「休眠リスク顧客」「新規購買見込み顧客」といったクラスに自動的に分類できます。その結果、広告投資や営業リソースを最も効果的な層に集中でき、施策のROIを大幅に改善できます。

共分散構造モデルの活用

企業活動では、売り上げのように直接測定できる指標だけでなく、ブランド力や顧客満足度といった抽象的な要素も成果に大きな影響を与えます。共分散構造モデルを用いれば、これら定量化が難しい要因を統計的に数値化し、KGIとの因果関係を把握できます。

例えば「ブランドイメージの向上が購買意向にどれほど作用しているか」を示すことができ、無形の価値を戦略的に評価する道筋が開けます。

時系列(VAR)モデルの活用

経営環境は時間とともに変化するため、KPIとKGIの関係も一時点の分析だけでは不十分です。VAR(Vector Auto Regression)モデルを活用すれば、複数の指標の時間的な相互作用をとらえることができます。

これにより「広告出稿から売上増加までどれくらいのタイムラグがあるのか」「顧客満足度の変化が解約率にいつ反映されるのか」といった時系列的な影響を把握できます。

その結果、どのタイミングで施策を打つべきかを戦略的に判断でき、計画的なリソース配分が可能になります。

KPI設計が失敗するパターンと回避策

KPI設計は企業の成長を支える重要な仕組みですが、実際の運用においては思わぬ落とし穴に陥ることがあります。せっかく設計した指標が現場に浸透せず、成果につながらないケースは少なくありません。

ここでは代表的な失敗パターンを整理し、それを回避するための考え方を解説します。

KPIが多すぎる・優先順位が不明確

ありがちな失敗の一つが、KPIを必要以上に設定してしまうことです。あれもこれもと指標を盛り込むと、現場は何を優先すべきか分からなくなり、結果としてリソースが分散してしまいます。そのような状態では改善効果が薄まり、戦略目標の達成から遠ざかってしまいます。

これを避けるためには、KGIへの寄与度を基準にしてKPIを絞り込むことが重要です。統計モデルや基礎分析を活用して影響度を定量的に評価し、最も効果の大きい指標に重点を置きます。数を減らすことで現場の行動はシンプルになり、成果に直結する取り組みへと集中できるようになります。

経営目標とKPIが紐づかない

もう一つの典型的な失敗は、KPIが経営戦略と結びついていないケースです。現場の努力が数字として積み上がっても、それが経営目標であるKGIに直結していなければ、組織全体の成果には反映されません。例えば「問い合わせ件数を増やす」というKPIを追っても、その先に「売上拡大」というKGIがなければ成果に貢献しているとは言えないのです。

この問題を防ぐには、定期的に「そのKPIは戦略目標に直結しているか」を検証することが欠かせません。環境変化や事業成長に伴って戦略が変わることもあるため、KPIを固定的に扱うのではなく、見直しと調整を繰り返す姿勢が必要です。KPIが常に経営目標とリンクしている状態を保つことで、組織全体の努力が無駄なく成果につながります。

KPI設計の成功事例

KPIは理論だけではなく、実際の現場で成果をもたらして初めて価値を持ちます。成功している企業は、自社のビジネス特性や業界環境に合わせたKPIを設定し、データに基づいた改善サイクルを回すことで確かな結果を出しています。ここでは、業界ごとの事例を取り上げながら、そのポイントを整理します。

不動産業界でのKPI例

不動産業界では、物件の入居率や稼働率が収益を大きく左右します。ある企業では、これらに加えて「顧客紹介率」をKPIとして設定しました。既存入居者の紹介が新規契約につながる割合を追跡することで、単なる入居率管理にとどまらず、顧客満足度向上の施策にもつなげました。

その結果、安定的な収益改善だけでなく、リピーターや紹介を通じた持続的な成長を実現しました。

営業・マーケティング部門のKPI例

営業やマーケティング部門では、リード獲得数や商談化率、LTV(顧客生涯価値)の向上が代表的なKPIとなります。ある企業では、顧客分析モデルを導入し、これらの指標の中でも特に売り上げに強く寄与する要素を特定しました。

その結果、限られた予算や人員を優先度の高いの施策に集中させ、商談の成約率が向上。さらにLTVの最大化にもつながり、マーケティングROIの改善に成功しました。

IT・サービス部門のKPI例

ITやサービス業界では、システムやサービスの安定稼働が顧客満足に直結します。ある事例では「システム稼働率」「SLA(サービス品質保証)達成率」「顧客満足度」を主要KPIとしてモニタリングしました。これらを定期的に可視化し、改善サイクルを回すことでサービス品質の継続的な向上を実現。

結果として、解約率の低下や顧客ロイヤリティの向上につながり、長期的な収益基盤を確立しました。

まとめ

KPI設計は、単なる数値管理ではなく、経営戦略と現場の活動を一貫させるための中核的な仕組みです。集計やグラフの可視化だけに頼るのではなく、モデル分析を活用して指標を定量化することで、KGIとの関係性を明確にし、戦略的な意思決定につなげられます。

さらに、五つのステップを踏んだ設計プロセスを実践し、失敗パターンを回避しながら、業界特性に応じた成功事例を取り入れることで、組織全体をデータドリブンに進化させることができます。

自社に最適なKPI設計を行い、確実に運用に定着させるには専門的な知見と経験が欠かせません。インキュデータでは、以下のようにKPI活用を事業成果につなげるための一貫した支援を提供しています。

- KPIの見直し・定量化支援:既存の指標をレビューし、KGIとの因果関係を分析。モデル分析を用いて本当に成果に直結するKPIを特定します。

- サクセスファクターネットワーク(SFN)の構築:KPI同士の関連性を可視化し、成功要因を体系的に整理。経営層と現場の共通認識を形成します。

- データ活用基盤の整備:

必要なデータの収集・統合・加工を支援し、分析・運用に耐えうる基盤を構築。既存BIツールとの連携やダッシュボード開発も対応します。 - ダッシュボード開発・運用定着化:経営層・現場双方が日常的に活用できるUI/レポートを設計。KPIレビューの運用ルールや改善サイクルを組み込み、定着を支援します。

こうした包括的な取り組みにより、KPI設計を「単なる目標設定」から「成果を生み出す経営インフラ」へと進化させることが可能です。もし「自社に最適な指標をどう定めるべきか」「データ分析を成果につなげたい」とお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。