データ活用基盤とは?種類・導入メリット・成功ポイントを徹底解説 -

現代のビジネス環境では、データを資産として活かせるかどうかが企業の競争力を左右します。ところが、多くの企業では依然として部門ごとにデータが分断され、意思決定や施策に十分反映できていません。そうした課題を解消する手段の一つとして注目されているのが「データ活用基盤」です。

本記事では、データ活用基盤の基本概念や種類、導入によるメリットを整理し、製造・小売・金融・サービスといった業界での具体的な事例を紹介しながら、成功に導くためのポイントを分かりやすく解説していきます。

データ活用基盤とは

データ活用基盤とは、企業が持つ多種多様なデータを一元的に収集・統合・管理し、分析やAI活用に適した形で提供する仕組みを指します。具体的には、販売データや顧客データ、IoTから得られるセンサーデータなどを統合し、意思決定や業務改善に生かす役割を担います。

従来の「データウェアハウス(DWH)」が主に構造化データの蓄積を得意とするのに対し、データ活用基盤はデータレイクやデータマートも含み、非構造化データや部門ごとのニーズにも柔軟に対応できる点が特徴です。

関連記事:ビジネスを変えるデータ活用とは? - データがもたらす利益や成功事例を解説

データ活用基盤が求められる背景

企業がデータ活用基盤の整備に取り組む背景には、共通して抱える課題があります。ビジネス環境の変化は速さを増し、顧客の行動や市場の動きに即応するためには、従来の断片的なデータ管理では対応しきれなくなってきました。ここでは特に大きな要因となる三つの課題を見ていきます。

データサイロ化の問題

多くの企業では、部門ごとに独立したシステムを導入してきた結果、データが散在する状態に陥っています。営業部門がCRMを用いて顧客データを管理し、マーケティング部門は独自のツールでキャンペーンの成果を記録しているような状況です。

このような場合、同じ顧客に関する情報であっても部門間で数値が一致せず、全社的な戦略立案が難しくなります。結果として、意思決定のスピードが落ち、競争力を削ぐ要因になってしまいます。

リアルタイム性の欠如

現場では依然としてExcelや個別システムに頼ったデータ運用が多く見られます。例えば、販売実績を集計するのに数日を要するようでは、経営判断や在庫調整にタイムラグが生じます。

その間に競合が新しい施策を打ち出せば、機会損失は避けられません。顧客の行動が瞬時に変わる現代において、リアルタイムに近い形でデータを活用できないことは大きなリスクといえます。

データ品質の課題

さらに深刻なのは、データの正確性や一貫性が担保されないまま活用されることです。誤入力や更新の遅延、表記揺れといった問題は、分析の精度を下げ、意思決定を誤らせる原因になります。

例えば顧客の住所がシステムごとに異なる形で登録されていれば、マーケティング施策のターゲティングが的外れになる可能性があります。データ活用基盤は、こうした課題に対してクレンジングや標準化の仕組みを備え、品質を高めることで意思決定を支える役割を果たします。

関連記事:データ活用は今や当たり前に!メリットや課題・ビジネスで実施した事例を解説

データ活用基盤の導入メリット

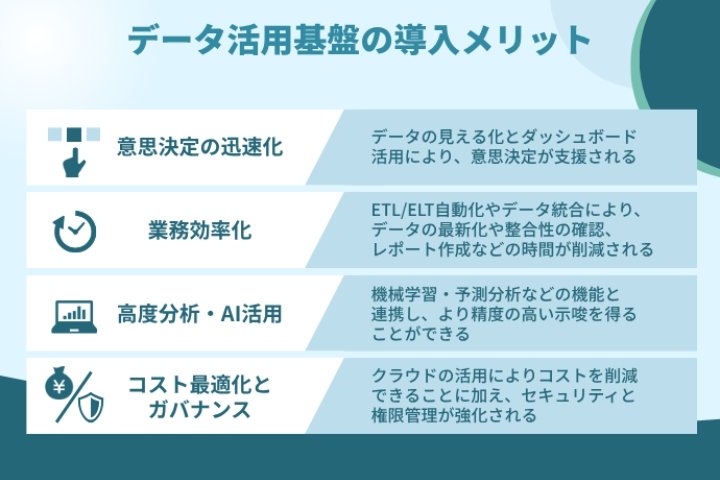

データ活用基盤は単なる技術投資にとどまらず、経営や業務のあり方そのものを変革する効果を持っています。ここでは、企業が導入によって得られる代表的なメリットを整理してみましょう。

意思決定の迅速化

データをリアルタイムで可視化し、ダッシュボード上に集約することで、経営層から現場担当者までが同じ情報を共有できるようになります。従来は部門ごとに異なる数字を参照し、会議でその整合性を確認するだけで時間を費やすことも少なくありませんでした。

データ活用基盤があれば、信頼性の高い共通データをもとに議論が進むため、合意形成が早まり、意思決定のスピードも大幅に向上します。

業務効率化

ETLやELTの自動化により、データ収集や加工に伴う手作業が不要になります。従来、担当者は複数システムからデータを抽出し、Excelで整形して分析に回すといった作業に多くの時間を割いていました。データの収集や加工作業を基盤側で自動化できることで、その工数が削減され、担当者はデータの解釈や施策立案といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。

高度分析・AI活用

AIや機械学習の精度は、どれだけ大量で多様、かつ品質の高いデータを用意できるかに左右されます。データ活用基盤は、この条件を満たすための学習基盤として機能し、予測分析や需要予測、パーソナライズドマーケティングなど高度な分析を可能にします。

例えば、小売業では、顧客の購買履歴をもとに次の購入商品を予測するレコメンドエンジンの精度向上に直結します。

関連記事:データ活用をビジネスに取り入れよう!メリットや活用事例・ポイントなどを解説

コスト最適化とガバナンス

クラウド基盤を活用すれば、オンプレミス環境のように大規模な初期投資や保守運用のコストを抱える必要がなくなります。必要なリソースを必要なときに利用することで、ITコストを柔軟に最適化できる点も魅力です。

さらに、権限管理やセキュリティの仕組みを基盤に組み込むことで、不正アクセスやデータ流出のリスクを軽減し、全社的なデータガバナンスを強化できます。

関連記事:データ利活用とは?目的・メリット・課題から活用するためのポイントまで詳しく解説!

データ活用基盤の種類と特徴

データ活用基盤と一口に言っても、その形態はいくつかに分かれています。目的や取り扱うデータの種類、導入環境によって適した基盤は異なり、それぞれの特徴を理解することで最適な組み合わせが見えてきます。

データウェアハウス(DWH)

データウェアハウスは、会計システムや販売管理システムなどから集められた構造化データを整理・格納し、BIツールとの連携を前提とした分析環境を提供します。

典型的な利用例としては、売上分析や財務レポートの作成が挙げられ、整備されたデータを高速に集計できる点が強みです。整合性の取れた数値を安定的に利用できるため、経営層が安心して意思決定に活用できる環境を支えています。

データレイク

近年、急増しているのが非構造化データやセミ構造化データの活用です。テキストログやWebアクセス履歴、IoTセンサーからの計測値、さらには画像や音声データなど、多様なデータをそのまま保存できるのがデータレイクの特徴です。

まだ活用方法が定まっていない生データを保管し、将来的にAIや機械学習の学習データとして利用できる柔軟性が大きな魅力となっています。

データマート

データマートは、特定の部門や業務に特化して、必要な情報のみを取り出した小規模なデータ分析基盤です。例えば、マーケティング部門が顧客データを詳細に分析するために利用したり、人事部門が人材配置や評価データを取り扱ったりするケースがあります。

全社的なデータ活用基盤と連携させながら、現場のニーズに迅速に応える存在として位置づけられます。

ETLとELT

データ活用に欠かせないのが、データを取り込み整形するプロセスです。ETL(Extract, Transform, Load)は、データを抽出した後に変換を行い、整備された状態で格納する方式です。これにより品質が高く整ったデータを利用できます。

一方で、ELT(Extract, Load, Transform)はまずデータを格納し、その後に変換を行う方式であり、クラウド環境における大規模な並列処理に適しています。前者はデータ品質を重視した業務分析に、後者は大量データをスピーディーに活用するAIやビッグデータ分析に向いています。

関連記事:検索しやすいデータ分析基盤を構築するには?導入メリットと設計のポイントを解説」

データ活用基盤の導入で押さえるべきポイント

データ活用基盤は導入すればすぐに効果を発揮するものではなく、組織の戦略や運用体制と密接に関わっています。成功に導くためには、計画段階からいくつかの重要なポイントを意識する必要があります。

要件定義と目的整理

最初に欠かせないのは、基盤導入の目的を明確にすることです。経営層と現場担当者が同じ方向を向き、「この基盤を使ってどのKPIを改善するのか」という共通認識を持つ必要があります。

例えば、「LTV向上のために顧客行動データを一元化する」「在庫ロスを減らすために需要予測を導入する」といった具合に、解決したい課題を具体的に言語化することで、システム設計やデータ選定の基準がぶれにくくなります。

小さく始めて拡張するアプローチ

データ活用基盤は、いきなり全社規模で構築しようとすると、コストや期間が膨らみ、失敗リスクも高まります。そこで有効なのが、PoC(概念実証)や一部業務から段階的に取り組む方法です。

例えば、一つの事業部門だけで顧客データ分析を先行導入し、成果を確認してから他部門へ展開するといった進め方です。小さく始めることで現場にフィットする運用ルールを作り込みやすくなり、拡張フェーズでもスムーズに展開できます。

データガバナンス体制

基盤を有効に活用するには、技術だけでなく組織的なルール整備も欠かせません。アクセス権限を適切に設定し、誰がどのデータにアクセスできるかを明確にしておくことは、セキュリティと業務効率の両面で重要です。

また、データ入力や更新ルールを定めて品質を担保しなければ、誤ったデータが意思決定に利用されるリスクがあります。特に顧客情報や個人データを扱う場合には、個人情報保護法やGDPRなどの法規制を遵守する体制も必要です。

データ活用基盤の業界別導入事例

抽象的なメリットだけでは、データ活用基盤の価値を実感しにくいものです。そこで、実際に各業界での導入事例を見ていくと、どのような成果が得られるのかを具体的にイメージしやすくなります。

製造業:IoTデータを活用した品質管理と生産効率化

製造業では、工場内のIoTセンサーから収集したデータを基盤に集約し、リアルタイムで品質や稼働状況を監視しています。異常値を早期に検知することで不良品の流出を防ぎ、さらに設備稼働率を分析することでメンテナンスの最適化にもつながっています。

その結果、不良率の低減や生産ラインの効率化が実現し、安定的な供給体制の構築に貢献しています。

ハウスメーカ:休眠顧客の可視化と営業高度化

住宅業界では、展示場来場履歴やイベント参加情報、Web閲覧履歴など、顧客接点データが部門ごとに分散し、営業活動に十分活かせないことが大きな課題でした。

あるハウスメーカーでは、顧客データ基盤(CDP)を導入することで、これらの情報を統合し、休眠顧客の行動を可視化する仕組みを整備しました。Webサイトでの閲覧回数や再訪間隔から再検討を始めた顧客を検知し、営業担当者へ即時に通知する仕組みを構築したことで、従来は見逃していた商談機会を捉えられるようになりました。

さらに、資料請求やWeb再訪をトリガーとした自動メール配信を活用し、顧客の検討度合いに応じて段階的に情報提供を行う顧客育成シナリオを展開しています。

加えて、本社や営業所向けには、ID取得数や休眠復帰リスト、顧客カルテを表示するダッシュボードを整備し、全社的に営業状況をリアルタイムで把握できる体制を構築しました。

その結果、休眠顧客からの商談化率や成約率が向上し、従来はDM送付に依存していた営業活動がデータドリブンへと進化しました。

金融・保険:SBIにおける取引データのCRM活用

金融業界では、取引データの活用が顧客満足度や収益性を大きく左右します。SBI証券では、Treasure Data CDPを導入し、顧客の属性や行動データを統合・分析することで、マーケティング施策の精度を高めました。

従来はリスク管理や不正検知に限られていた取引データをCRM強化に応用し、顧客ごとの投資傾向やニーズに合わせたサービスを提供。部門横断のSWATチームを結成してデータ活用を自走化した結果、口座開設後の取引開始率が従来の約8倍に、商品訴求施策でも最大10倍の効果を実現しました。

SBIは今後も、社員自らがデータを活用して施策を企画・実行できる体制を強化し、顧客中心のサービスを進化させていく方針です。

サービス業:TOAIにおけるCX向上の取り組み

カラオケチェーン「ジャンカラ」を展開するTOAIは、「カラオケ体験価値10倍」を掲げ、アプリや店舗データを統合したデータドリブン経営に取り組んでいます。インキュデータの支援のもと、公式アプリのUI/UX改善からデータ基盤構築、CRM導入までを推進し、予約コンバージョン率や収益率の向上を実現しました。社内ではマーケティング担当者へのスキルトランスファーも進められ、データに基づいた精度の高い施策を展開できる体制を整えています。

さらに、オンラインカラオケアプリ「UTAO」とリアル店舗を連携させることで、顧客体験を拡張。歌唱データや利用履歴を活用したパーソナライズ施策や新たなサービス開発にもつなげています。こうした取り組みにより、TOAIはCXの大幅な向上と同時に、業界全体の価値創出をリードする存在を目指しています。

まとめ

データ活用基盤は、単なるITシステムではなく、企業が持つ膨大なデータを競争力へと転換するための戦略的な土台です。意思決定を迅速化し、業務の効率を高め、AIや機械学習といった先進的な取り組みを支えるだけでなく、コスト最適化やガバナンス強化にも直結します。その効果は製造・小売・金融・サービスといった業界を問わず表れており、多くの企業が導入を進めています。

ただし、効果を最大化するには闇雲に投資するのではなく、明確な目的を定義し、経営層と現場が共通のゴールを描くことが欠かせません。そのうえで、小さな成功体験を積み上げながら段階的に拡張し、同時にガバナンス体制を整備することで、持続的に成長できる基盤へと育てていくことが可能になります。

データを正しく整備し資産として最大限に活用できる企業こそ、これからの不確実な時代においても市場で存在感を高め、成長を続ける存在になるでしょう。

データ活用基盤の導入や運用に課題を感じている方は、豊富な実績と知見を持つインキュデータにご相談ください。戦略設計から基盤構築、データを活用した施策支援や運用定着に向けたスキルトランスファーまで、貴社の状況に合わせた伴走支援をご提供します。