CXを正しく評価するためのKPIとは?顧客 体験を数値化する指標 -

顧客体験(CX)は企業の競争力を大きく左右する要素であり、感覚的にとらえるだけでは経営判断につながりません。だからこそ、NPSやCSAT、LTVといったKPIを設定し、数値で評価することが欠かせません。

本記事ではCXを正しく測定するための主要な指標を整理し、業種ごとの活用事例や、KPIを改善サイクルへと結びつける実践的な方法を解説します。CXとKPIの関係を理解し、経営戦略に組み込むことで、顧客ロイヤリティの向上と持続的な収益拡大を実現する道筋が見えてきます。

CXとKPIの基本

CX(Customer Experience)とは、顧客が企業やブランドと接触する全ての場面における体験を指します。商品を知るための情報収集、購入を検討する段階、実際の利用、さらにアフターサポートに至るまで、あらゆる接点が積み重なってCXを形成します。

そこで得られる体験が心地よければ、顧客は信頼や愛着を抱き、繰り返し購入したり周囲に推薦したりする行動へとつながります。結果として、CXの質が高まるほどロイヤリティは強化され、企業にとっては持続的な収益拡大へ結びつきます。

一方で、こうした顧客体験の良し悪しを感覚的にとらえるだけでは、改善や投資の判断に役立ちません。そこで用いられるのがKPI(Key Performance Indicator)です。KPIは、設定した目標に対してどの程度達成できているかを定量的に把握するための指標であり、CX領域では特に「NPS(顧客推奨度)」「CSAT(顧客満足度)」「CES(顧客努力度)」といった調査ベースの数値が広く使われます。

さらに、LTV(顧客生涯価値)、解約率、リピート率といった行動データも組み合わせることで、CXが企業の成長に与える影響をより具体的に示すことができます。

CXとKPIは互いに切り離せない関係にあります。顧客体験を改善する取り組みをKPIで可視化することによって、施策の成果を定量的に検証でき、次なるアクションにつなげられます。つまり、CXを戦略的に高めるためには、KPIを通じてその効果を測定し続ける仕組みが不可欠なのです。

関連記事:マーケティングにおけるKPIとは?重要な理由・種類・目的別設定方法・設定手順について詳しく解説!

CXを評価するためにKPIが重要な理由

現代の市場では、SaaSや小売、金融、製造など多様な業種において、CXが競争優位を左右する決定的な要因となっています。製品の機能や価格だけでは差別化が難しくなり、顧客がその企業を選ぶかどうかは、体験の質そのものに左右されるようになりました。

つまり、CXは単なる付加価値ではなく、企業の成長を支える中核的な要素へと変化しています。業界ごとにその影響は具体的に現れています。

例えばSaaS企業では、導入後のサポート体験が解約率を大きく左右します。顧客がスムーズに利用を定着できるかどうかは、サポートの質にかかっているためです。

小売業では、購入プロセスや返品対応のスピードと利便性がリピート率を高める決め手となります。金融業界では、問い合わせ対応の正確さやアプリの使いやすさが契約継続の判断材料となり、信頼関係の基盤を築きます。

こうした顧客体験の成果を適切に評価するためには、感覚的な印象ではなく、数値化されたKPIが欠かせません。NPSやCSATといった満足度調査の指標に加え、解約率やLTVなどの行動データを組み合わせることで、CXが売り上げや利益にどのように貢献しているかを明確に把握できます。

その可視化があるからこそ、経営層はCX改善を単発の取り組みとしてではなく、持続的な事業成長の柱として認識できるのです。

関連記事:CX向上が企業にもたらすメリットとは?アプローチの仕方も解説

CXの状況を把握するためのKPI

顧客体験の質を高めるには、感覚的な判断に頼るのではなく、適切なKPIを設定して継続的に測定することが欠かせません。

その中でも代表的な指標として、NPS・CSAT・CESの三つが広く活用されています。これらはそれぞれ異なる観点からCXを可視化し、組み合わせて活用することで全体像を把握できるようになります。

NPS(推奨度)

NPSは「あなたはこのサービスを友人や同僚にどの程度すすめたいと思いますか」というシンプルな質問を用いて測定されます。0~10点のスコアに基づき推奨者・中立者・批判者に分類し、推奨者割合から批判者割合を引いた値を指標化します。

回答のスコアを集計することで顧客の推奨度が明らかになり、ロイヤリティの強さを直感的に把握できます。経営層にも理解されやすく、また業界や国を超えたベンチマークが可能なため、グローバルに普及している指標です。

推奨度の高い顧客はリピート購入やクロスセルにつながりやすく、事業成長の土台を支える存在となります。

CSAT(満足度)

CSATは、サポート対応や購入体験といった特定の接点や取引に対する顧客満足度を測定します。

その場その場の評価を数値化できるため、改善すべきプロセスを pinpoint で特定しやすいのが特徴です。短期的な施策の成果を確認するのにも適しており、現場の改善活動に即効性をもたらします。

ただし、一時的な評価に影響されやすいため、NPSやCESと組み合わせることが望ましいといえます。

CES(努力度)

CESは「顧客がどれだけ少ない努力で目的を達成できたか」を測る指標です。問い合わせ対応や契約手続きなど、顧客が直面する手間を定量化することで、利便性の高さや負担軽減の度合いを明らかにします。

近年は、CSATよりも解約防止に直結する指標として注目されており、特にサブスクリプション型のビジネスでは重要度を増しています。

定量データと定性データの活用

アンケートで得られる声のような定性データだけではCXの全体像をとらえるのは難しいため、購買履歴や利用ログ、解約率といった定量データを組み合わせることが求められます。

定量データは変化のトレンドを把握しやすく、定性データは顧客の感情や潜在的な期待を掘り下げることに役立ちます。両者をバランスよく活用することで、改善施策の優先順位を客観的に判断し、戦略的にCX向上へとつなげることができます。

関連記事:KPIをCRMで効果的に管理!メリットと目標達成ポイントも詳しく解説!

KPIとLTVの関連付け

CX改善を経営層に理解してもらうには、LTVとの関連を明確に示すことが欠かせません。例えば、NPS向上が解約率低下につながり、結果としてLTVが上昇したことをデータで提示できれば、CX投資の正当性が説明できます。

また、LTVを分解し「購入頻度」「平均購買単価」「継続期間」などの要素にKPIをひも付けることで、施策がどの要素に効いているのかが明確になります。こうした因果関係を示すことが、CX活動を単なる顧客満足度向上から経営戦略へと格上げする鍵となります。

関連記事:顧客ロイヤリティとは? - ロイヤルカスタマー獲得とLTV向上を実現する施策

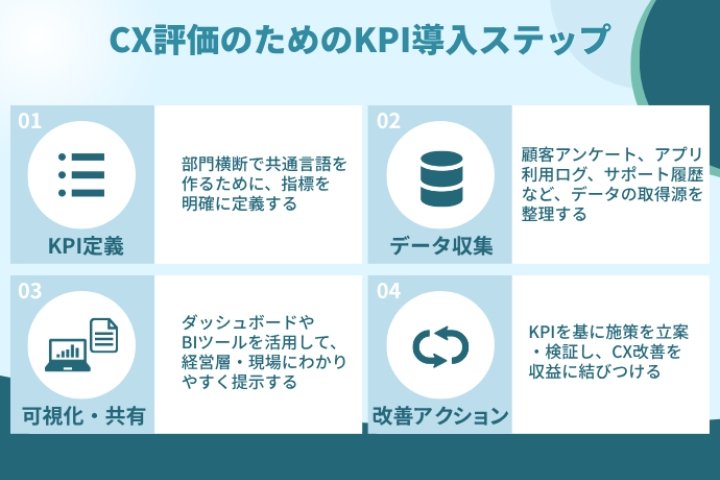

CX評価のためのKPI導入ステップ

CXを正しく評価し改善へとつなげるためには、KPIを単に設定するだけでは十分ではありません。部門間で共通の基盤を整え、データを継続的に収集し、それを組織全体で活用する流れを作ることが欠かせません。ここでは、KPI導入を成功させるための具体的なステップを確認します。

ステップ1: KPI定義

最初に取り組むべきは、部門横断で共通言語を作ることです。マーケティング、営業、サポートがそれぞれ異なる指標を追っていては、組織全体としての最適化は望めません。KPIの定義を明確に統一することで、顧客体験を一貫して改善するための土台が築かれます。ここで整えた基準が、後の分析や施策に一貫性をもたらします。

ステップ2: データ収集

次に必要なのは、信頼できるデータを継続的に確保する仕組みです。顧客アンケートやアプリの利用ログ、コールセンターの履歴など、取得できるデータソースを整理し、どの粒度で、どの頻度で収集するかを決めておきます。この準備が整っていれば、分析や施策立案の精度が高まり、改善活動を迅速に進めることができます。

ステップ3: 可視化・共有

収集したデータは、BIツールやダッシュボードを用いてわかりやすく可視化します。経営層が戦略判断に使える情報であると同時に、現場が日々の業務に生かせる形で共有されることが重要です。リアルタイムで指標を確認できる環境を整えることで、顧客体験の変化に即座に対応し、柔軟な意思決定を可能にします。

ステップ4: 改善アクション

最後のステップでは、可視化されたKPIを基に具体的な改善施策を立案し、効果を検証します。その成果を再びKPIで測定し、改善サイクルを回すことで、CX向上と収益拡大が連動するプロセスが確立されます。施策を繰り返し検証しながら精度を高めていくことで、CX活動は一時的な取り組みにとどまらず、持続的な成長を支える仕組みへと進化します。

CXにおけるKPI活用事例

CXを正しく測定し、KPIと結びつけて運用することで、業種を問わず具体的な成果につなげることができます。ここではSaaS、小売・EC、金融、製造・サービスといった分野における代表的な活用例を見ていきます。

SaaS業界

あるサブスクリプション型のSaaS企業では、解約率とNPSを連動して管理しました。

推奨度の低い顧客を特定したうえで、オンボーディング支援やサポート体制を強化した結果、顧客定着率が改善し、ARR(年間経常収益)の向上につながりました。

NPSを単なる調査結果として終わらせず、実際の行動データと結びつけて施策に落とし込んだ点が成果の鍵となりました。

小売・EC

小売やECの分野では、レビュー評価やリピート率をKPIとして管理することが売上向上に直結しています。特に、初回購入者(F1)からリピーター(F2)への転換率は収益安定化において極めて重要です。

インキュデータは、ある企業でSFN(Success Factor Network)分析を行い、F1とF2を比較した際に「SNSコミュニケーション」と「接客満足度」に大きな差分が見られ、特にF2ではSNS関連の数値が接客満足度よりも高いことが確認されました。

その結果、F1からF2への移行率を主要KPIに設定し、SNS上での顧客コミュニケーションを強化しました。いいね数やフォロワー数、コメント数といったエンゲージメント指標を継続的に改善することで、F2転換率が顕著に上昇。その結果、顧客エンゲージメントが高まり、安定的な収益基盤の構築に成功しました。

金融・保険

金融業界では、顧客満足度を契約継続率と関連付けた取り組みが進んでいます。特にコールセンターでの対応を改善し、不満を早期に解消する体制を整えた結果、解約率が下がり、長期的な契約維持へとつながりました。

顧客との接点の質をKPIとして継続的にモニタリングすることで、信頼関係を強化できる点が大きな特徴です。

製造・サービス業

製造業やBtoBサービス業では、取引先企業に対するサポート満足度をKPI化する事例が見られます。問い合わせへの応答速度や提供する情報の正確性を継続的に追跡した結果、顧客の信頼度が高まり、取引の長期化につながりました。

こうしたKPIの運用は、一過性の成果ではなく、継続的なパートナーシップ構築の基盤となっています。

CX評価に向けたKPI運用の課題と解決策

CXをKPIで評価する取り組みは、多くの企業で成果をもたらす一方で、実務レベルではさまざまな課題に直面します。ここでは代表的な課題と、それを乗り越えるための解決策を整理します。

部門間のKPI不一致

マーケティング、営業、カスタマーサポートなどがそれぞれ異なるKPIを追っていると、顧客視点からの全体最適が難しくなります。サイロ化を防ぐためには、共通のダッシュボードを設計し、全社で同じ指標を参照できる体制を構築することが有効です。これにより、部門間の目線をそろえ、CX改善を組織全体の優先課題として推進できます。

経営層へのレポーティング

CX活動は「本当に業績に貢献しているのか」と問われやすい領域です。そのため、NPSやCSATといった調査データだけでなく、LTVや収益へのインパクトを明確に可視化することが求められます。経営層にわかりやすい形で数値と成果を結び付けることで、CX投資の正当性を示し、継続的な支援を得ることが可能になります。

アクションにつながらない問題

多くの企業では、データ収集やレポート作成が目的化し、改善行動につながらないケースが見られます。この問題を避けるには、KPIを単なる測定の道具にとどめず、改善施策とセットで運用することが不可欠です。KPIの変化をトリガーとして施策を立案し、効果を検証する「施策反映サイクル」を回すことで、データが実際の成果へと転換されます。

まとめ

CXにおけるKPIは、顧客満足度を測定するための調査項目にとどまらず、経営戦略と収益に直結する基盤となるものです。NPSやCSAT、LTVなどの指標を正しく定義し、データを収集・可視化したうえで改善サイクルに組み込むことで、CXを持続的に強化できます。経営層の理解と現場の実践を両輪としながら、CX活動を企業成長の中心に据えることが、長期的な成果を生み出す鍵となります。

インキュデータでは、CX向上に向けた顧客体験価値の再定義やKPIの設計、KPIに寄与した要因分析、改善サイクルの定着支援までを一貫してご提供しています。「自社に合った指標を定めたい」「経営層へ説得力あるCXレポートを作りたい」といった課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。