データの代表的な収集方法を解説!どのようなデータを収集・管理してどう活用すればいい? -

更新日:2023年4月7日

データを活用して、ビジネスシーンで役立てるには、その前段でデータを収集することが欠かせません。

ただ、ビジネスに活用できるデータの収集方法が、明確によくわからない方もいるかもしれません。また、収集したデータをどのように管理・活用すればよいかも、併せて把握しておきたいところです。

そこでこの記事では、データの代表的収集方法を解説した上で、収集したデータの管理・活用についても詳しく解説します。

データの収集方法を理解するための基礎知識

ここでは、データの収集方法を理解するための基礎知識として、以下の4つを解説します。

ここでは、データの収集方法を理解するための基礎知識として、以下の4つを解説します。

-

- データ収集の意味

- 定量データと定性データの違い

- プライマリデータとセカンダリデータの違い

- ゼロパーティデータの活用も

それでは、1つずつ解説します。

関連記事:顧客データとは? - 収集・分析・活用方法や活用事例までまとめて解説

データ収集の意味

データ収集とは、様々なソースからデータ収集することで、現状把握や施策の実行につなげるために実施するものです。収集したデータからは客観的な事実の把握や示唆を得ることが出来ます。ただし、データを収集したから何かに使えるというものではなく、データ活用の目的を最初に設定し、必要なデータを収集する体制を整えるのが正しい流れであり、データ収集はあくまで手段であることに注意しなければなりません。

定量データと定性データの違い

データの分類方法には、定量データと定性データがあります。両者の違いを表にまとめました。

| 定量データ | 意味 | 数値化できる量的データ |

| 例 | 商品の市場独占率や売上高など | |

| 長所 | 定量データは収集・加工・分析しやすい | |

| 短所 | 定量データだけではユーザの思考や感情は読みきれない | |

| 定性データ | 意味 | 数値化できない質的データ |

| 例 | 顧客が商品を購入する理由や、サービスにおいて不満を感じる点など | |

| 長所 | ユーザの思考や感情を読み、顧客理解を深めるために有効 | |

| 短所 | 収集・加工・分析に手間がかかる |

プライマリデータとセカンダリデータの違い

企業が収集するデータは、プライマリデータ(一次データ)とセカンダリデータ(二次データ)の2種類にも分けることができます。両者は相互補完的な関係にあり、不足するデータは適切なチャネルより取得しましょう。

| プライマリデータ | 意味 | 新規に収集する自社由来のデータ |

| 例 | 自社で行ったアンケートの結果やPOSデータなど | |

| 特徴 | 自社が抱える顧客の分析に役立つ | |

| セカンダリデータ | 意味 | 世の中にすでに存在するデータ |

| 例 | 政府が公開する統計データや企業のIR情報など | |

| 特徴 | 購買行動の因果関係把握や将来予測には、セカンダリデータも必要 |

ゼロパーティデータの活用も

ゼロパーティデータとは、ユーザから積極的に提供してもらうデータを指します。これまでマーケティングで用いられてきた、1stパーティデータや3rdパーティデータと違い、推測のいらない「顧客の声」とも言えます。

| ゼロパーティデータ | ユーザが企業などからパーソナライズされた情報を受け取ることを期待して自ら提供するデータ |

| 1stパーティデータ | 企業が直接収集するデータ |

| 3rdパーティデータ | 他社メディアなど第三者から取得・購入したデータ |

また、近年は3rdパーティCookieの規制強化によりWebログの収集が難しくなっており、同意を得て提供されるゼロパーティデータや自社で取得する1stパーティデータの重要性が増しているのです。

関連記事:1stパーティデータとは? - 広告運用で重要な理由や収集・活用方法などとともに徹底解説 -

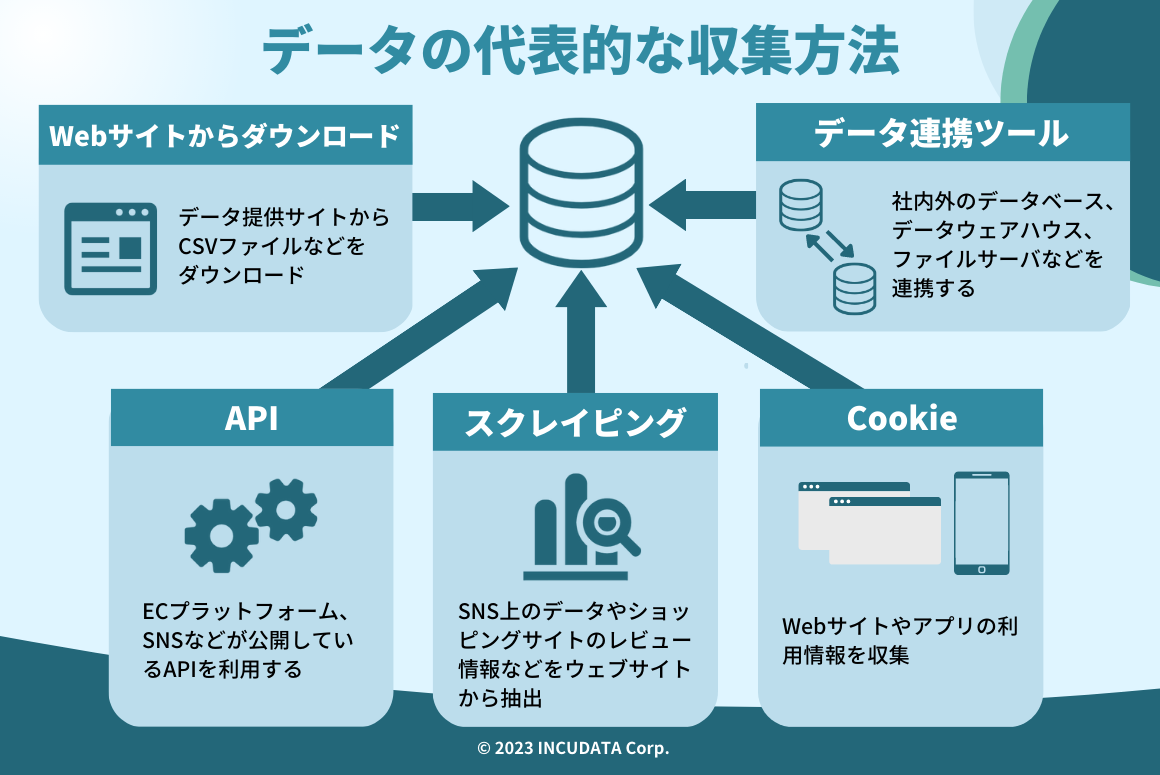

データの代表的な収集方法

ここでは、データの代表的な収集方法として、以下の5つを解説します。

-

- Webサイトからダウンロード

- ウェブAPI

- スクレイピング

- Cookie

- データ連携ツール

それでは、1つずつ解説します。

Webサイトからダウンロード

Webサイトに公表されているデータを、エクセルやCSVなどでダウンロードする方法です。日本政府のe-statなど、気軽にデータ収集できるWebサイトも存在するので、データ分析に活用できる情報がないか、まずはインターネットで探してみましょう。なお、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)は、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことを義務付けています。そのため、官公庁から得られる可能性があるデータがあれば、まずは官公庁のホームページを参照することがおすすめです。

- 出典:e-stat|e-stat https://www.e-stat.go.jp/

- 出典:オープンデータ|デジタル庁 https://www.digital.go.jp/resources/open_data/

ウェブAPI

API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)は、人間を介さずコンピューター同士に情報のやり取りをさせるものです。例えば、ECサイトのウェブAPIを自社のCDPやBIツールと連携させて、そのECサイトの閲覧・購買データを自動で収集・分析できます。

スクレイピング

スクレイピングとは、ソーシャルメディア上のデータや、サイトのレビュー情報などを柔軟に取得できる技術です。サービスや商品への消費者感情分析などに活用でき、基礎的なプログラミングスキルがあれば十分扱えます。最近では、プログラミングなしでスクレイピングできるサービスも出てきています。ただ、スクレイピングを行う際には、以下のポイントに注意しなければなりません。

- ウェブサイトへの負荷

- 掲載情報の著作権の順守

- ウェブサイトの利用規約の順守

Cookie

CookieもWebサイトやアプリの利用情報を収集するために、有効な手段です。例えば、Webサイトを訪れたユーザのブラウザにCookieを発行することで、Webサイトの閲覧履歴を分析すれば、ユーザの趣味趣向を分析できます。これにより、効果的なWeb広告につなげられるのです。また、WebサイトのCookie情報を集計すれば、ユニークユーザ数やページ遷移の傾向を分析し、Webサイトの改善に活用できるでしょう。

データ連携ツール

社内のデータベースやデータウェアハウスなどからデータを収集する場合には、データ連携ツールがおすすめです。既存のデータ管理システムと連携できるツールを用いれば、社内でバラバラに管理されてきたデータを統合できるでしょう。これにより、これまで組み合わせて分析されてこなかったデータ同士で分析し、新たな知見を得られるかもしれません。

関連記事:データ連携とは? - 目的から課題・基盤を構築する方法まで徹底解説 -

データの収集方法だけでなくデータの管理・活用先も理解しよう

ここでは、データ収集後に行うデータ管理・活用について、以下の3つを解説します。

-

- マーケティングに生かすデータ管理にはCDPの活用がおすすめ

- データ活用用途

- コンセントマネジメント

それでは、1つずつ解説します。

関連記事:ビジネスを変えるデータ活用とは? - データがもたらす利益や成功事例を解説 -

マーケティングに生かすデータ管理にはCDPの活用がおすすめ

プライマリデータは担当部署ごとにサイロ化しやすく、企業全体で統一の目的で収集・整理されていないケースも珍しくありません。そこで、CDP(Customer Data Platform 顧客情報基盤)の活用がおすすめです。CDPは、顧客情報を収集・蓄積・統合でき、さまざまなチャネルから収集したプライマリデータを一元管理できます。これにより、顧客理解の深化や効果的なOne to Oneマーケティング、営業活動につなげましょう。

関連記事:CDPで扱うデータとは?基礎知識・活用方法や導入のステップを解説 -

データ活用用途

データ活用方法についても、以下に3つ表にまとめます。

| データドリブンな経営やマーケティングの実現 |

|

| マーケティングの高度化 |

|

| CX向上とLTVの最大化 |

|

関連記事:ビッグデータを自社サービスに活用!扱うデータの種類や分析ポイントなどとともに解説 -

コンセントマネジメント

ユーザからの同意情報はWebサイト・アプリ・メール・電話・紙など、さまざまなチャネルから集まるものです。これらのデータに対して、どのデータが何の目的で収集されているか、ユーザごとに管理することをコンセントマネジメントと呼びます。企業が収集する顧客データはあくまでも顧客のもので、十分に保護しなければなりません。

また、2022年に個人情報保護法が改訂され、企業はユーザからの開示請求や削除請求にも迅速に対応しなければならなくなりました。その点でも、コンセントマネジメントの重要性が増しているのです。

コンセントマネジメントには手間・コストがかかりますが、CMP(同意管理プラットフォーム)を活用して効率化を図りましょう。以下の機能を有し、ユーザに対しデータの利用目的を明示し、同意情報を取得・管理してくれます。

-

- Webサイト訪問時に表示されるCookie許可のダイアログを実装

- 同意情報に基づくCookieの発行

- 同意状況の可視化・管理・分析

- マーケティングツールと連携し、収集した同意情報の活用

- 出典:個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)|e-GOV https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

まとめ

データの収集方法は数多く存在します。データの収集・活用目的や、自社社員のITリテラシーなどを考慮し、最適な方法を選択・実行しましょう。

収集するデータは、定量データと定性データ、さらにはプライマリデータとセカンダリデータにそれぞれ大別できます。いずれのデータも顧客から得た場合は大切な個人情報なので、コンセントマネジメントの体制を敷くことが必要です。

なお、インキュデータではマーケティング分野でのデータ活用支援サービスを提供しています。自社のビジネスをデータ活用で進化させたいと考えている方は、一度ご相談ください。