失敗しないBIツール導入のための要件定義の進め方とチェックポイント -

BIツール導入を成功に導くためには、単にツールを導入するだけではなく、業務とデータをどう結びつけるかという「要件定義」の質が全てを左右します。

現場の声を丁寧に拾い、KPIや可視化要件を具体化し、運用体制やセキュリティといった非機能面まで網羅して設計することが、活用されるBIの実現には不可欠です。

本記事では、失敗例やチェックリスト、実践フローから導入事例までを通じて、導入効果を最大化するための要件定義のポイントを徹底解説しています。BIツールを「成果につながる改善ツール」として活用したい企業担当者にとって、最初の一歩となる内容です。

関連記事:BIツールを活用した効果的なマーケティングとは?利用するメリットも紹介

BIツール導入における要件定義とは?

BIツール(Business Intelligenceツール)の導入は、経営判断のスピードと精度を高めるうえで欠かせない施策です。しかし、その導入効果を最大化するには、事前の「要件定義」が重要な鍵を握ります。

要件定義とは、BIツールに何を求め、どのように活用するかを事前に明確にしておくプロセスのことです。

具体的には、必要なレポートやダッシュボードの構成、連携すべきデータソース、各部門のKPIや運用条件、さらには画面表示の粒度や更新頻度などを設計段階で洗い出していきます。

この要件定義が曖昧なまま導入を進めてしまうと、後になって現場から「使いづらい」「欲しいデータが取れない」といった声が上がり、結局は活用されないまま終わってしまう恐れがあります。

また、システム部門と業務部門のあいだで認識にずれが生じると、仕様変更や再構築といった手戻りも発生しかねません。

要件定義では、以下の2つの観点から検討を進める必要があります。

- 機能要件:どのような機能(レポート、可視化形式、操作性など)をBIツールに求めるか

- 非機能要件:処理速度、セキュリティ、ユーザ数、運用体制など、ツールの性能・運用面に関する要件

これらを導入前に整理しておくことで、現場で定着するBIツールの設計が可能になり、ROIの最大化にもつながります。

BIツール導入時の要件定義を怠ると起きる三つの失敗

要件定義が不十分なままBIツールを導入してしまうと、どれほど高性能なツールであっても活用されずに終わるケースが少なくありません。

ここでは、実際に多くの企業で起きている代表的な失敗を三つ紹介します。

ツールが使われず“宝の持ち腐れ”に終わる

最もよくあるのが、BIツールを導入したにもかかわらず、現場でほとんど使われないという事態です。これは、要件定義の段階で現場の業務フローや分析ニーズが十分にヒアリングされておらず、「現場にとって使い勝手の悪いツール」になってしまっていることが原因です。

また、担当者が操作方法を理解できていなかったり、必要なデータにすぐにアクセスできない設計になっていると、業務のなかで自然と使われなくなってしまいます。

部門ごとの目的がバラバラで全社最適化できない

BIツールは部門ごとに異なる目的を持って使われるものですが、それぞれの要望を個別最適で導入してしまうと、全社横断的なKPIの共有や分析が難しくなります。

要件定義の段階で「全社としてのBI活用の目的」を明確にしておかないと、部門ごとに異なる視点や指標で設計されたダッシュボードが乱立し、結局は意思決定がバラバラになってしまいます。

システム部門と業務部門の認識ギャップが致命傷に

要件定義では、業務部門の「こんな情報が見たい」という要望を、システム部門が「どう実現するか」に落とし込む必要があります。

しかしこの過程で両者の認識にずれがあると、構築後に「思っていたものと違う」「操作が複雑すぎる」といった問題が噴出します。

こうしたギャップは仕様変更や設計やり直しといったコスト増加につながり、最悪の場合はプロジェクトの頓挫にもつながりかねません。

BIツール導入のための要件定義のチェックポイント

BIツールを効果的に導入するためには、あらかじめ押さえるべき要件定義のポイントがあります。

このプロセスは、単に技術仕様を決めるだけでなく、業務上の目的や部門間の連携を可視化する意味でも重要です。

以下のステップを踏んで要件を整理することで、導入後のトラブルや期待外れを未然に防ぐ参考にしてみてください。

現状確認と目的明確化(導入目的・KPI設定)

まず取り組むべきは、「なぜBIツールを導入するのか」という目的の明確化です。経営層や各部門のキーパーソンにヒアリングを行い、「現在の課題」と「BIで解決したいこと」を洗い出します。

そのうえで、目的に沿ったKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、営業部門であれば「月次売上推移」、マーケティング部門であれば「リード獲得数」など、分析に必要な指標を明確にすることが大切です。

目的とKPIが曖昧なままでは、ダッシュボードの設計がブレやすく、使われないBIになるリスクが高まります。

部門ヒアリングとニーズ整理

次に行うべきは、実際にBIツールを使う現場からの要望を丁寧に拾い上げる作業です。営業、製造、マーケティング、経理など、各部門の担当者から「どんな視点で、どの粒度でデータを見たいか」を具体的にヒアリングします。

例えば、「支店別売上を週次で把握したい」「広告施策別にコンバージョン率を見たい」といった声を集めることで、必要なレポートやダッシュボードの設計要件が見えてきます。

このフェーズでは、単に要望を列挙するだけでなく、「本当にそれが必要か」「代替手段はないか」といった観点で精査することも重要です。

機能要件・非機能要件の洗い出し

続いて、ツールに必要な機能と性能面の要件を整理していきます。

機能要件としては以下のような内容が含まれます。

- 欲しいレポートやグラフの種類(棒グラフ、円グラフ、時系列推移など)

- クロス集計やフィルタリングなどのインタラクティブ機能

- アラート通知や自動配信レポート

非機能要件には、下記のような観点が求められます。

- 表示スピードやレスポンス(特に大規模データを扱う場合)

- データの更新頻度やタイミング

- セキュリティ要件(ユーザ権限、アクセス制御)

- 操作性やユーザインターフェース(ノーコードでも使えるか)

これらを一覧化し、どの要件を優先すべきかを明確にしておくことで、ベンダとの認識ずれを防げます。

関連記事:使われるダッシュボードを作るための要件定義と運用設計

優先順位付け・段階的導入アプローチ

要件が全て揃ったからといって、一気に全てを実装しようとするのは危険です。実際の業務に落とし込むには、段階的に導入を進めるアプローチが有効です。

まずは最小限のKPIや画面だけを作成してPoC(概念実証)を実施し、現場でのフィードバックを得ながら改善していく流れが現実的です。

この方法ならば、初期導入時のコストやリスクを抑えつつ、必要な機能から優先的に展開していくことができます。

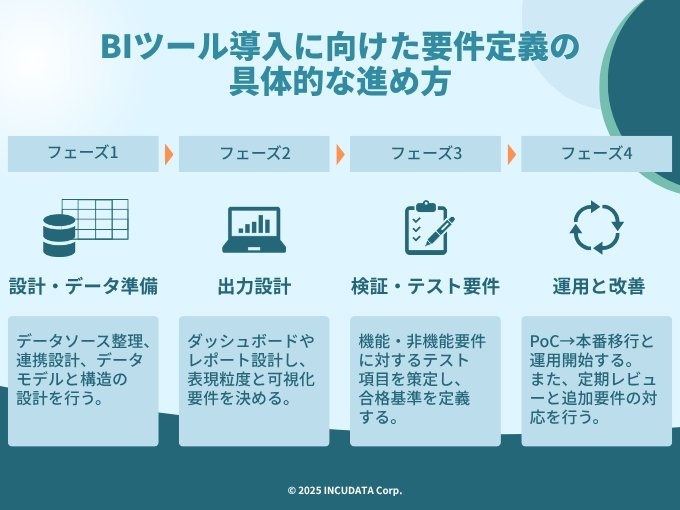

BIツール導入に向けた要件定義の具体的な進め方

BIツールの導入プロジェクトを成功に導くためには、要件定義の内容を設計・構築・運用フェーズへとスムーズに橋渡しすることが欠かせません。

ここでは、導入プロセスを「設計・データ準備」「出力設計」「検証・テスト」「運用・改善」という4つのフェーズに分け、各フェーズでの要点を解説します。

設計・データ準備フェーズ

まずは、BIツールの根幹を支えるデータの基盤を整える工程です。分析の質は、データの整備状況に大きく左右されます。

データソース整理と連携設計

BIツールに接続すべきデータソースを洗い出し、それらの取得方法と更新頻度を定義します。販売管理システム、会計システム、CRMなど、複数の業務システムからのデータ統合が必要なケースも多く見られます。

特にDWH(データウェアハウス)を介した接続設計や、ETL(Extract、Transform、Load)処理の要否もここで検討する必要があります。リアルタイム接続かバッチ処理かといった判断も重要なポイントです。

データモデルと構造の設計

BIツールでの分析をスムーズに行うためには、データの構造設計が不可欠です。具体的には、分析軸(ディメンション)と指標(メトリクス)をどう定義するかを設計します。

例えば、「月別×商品カテゴリ別の売り上げ」を見る場合には、「月」「商品カテゴリ」という軸と、「売上金額」という指標が必要になります。こうした構造を意識してデータモデルを整備することで、柔軟かつ高速な分析が可能になります。

関連記事:ダッシュボードの作り方を9つのステップで解説!成功のポイントも紹介

出力設計(レポート・ダッシュボード)

次に、実際に現場で使用されるレポートやダッシュボードの設計に進みます。

ダッシュボード/レポート設計の視点

出力の設計では、まず「誰が・何を・どのように見たいか」を意識することが重要です。経営層にはKPIの進捗を俯瞰的に示すサマリーダッシュボードを、現場の担当者には詳細なクロス集計やトレンド分析の機能を提供する、といった使い分けが求められます。

UI/UXの観点も無視できません。見やすいレイアウト、グラフの種類の使い分け、モバイル対応などを踏まえて設計することで、定着率を高められます。

表現粒度と可視化要件

データの「粒度(グラニュラリティ)」とは、どの単位でデータを集計・表示するかを意味します。日別・週別・月別のどの粒度で見るのか、部門単位か支店単位かなど、可視化の視点を明確に定義する必要があります。

あわせて、更新頻度やリアルタイム性の要件もここで整理します。例えば、「営業会議で毎週使うので週次更新で十分」「在庫管理のためにリアルタイム更新が必要」といった要望に応えるための設計が必要です。

関連記事:マーケティングダッシュボードとは?効果的に活用するポイントも解説

検証・テスト要件

設計が完了したら、構築した内容が仕様通りに機能するかどうかを検証します。

テスト項目策定と合格基準定義

機能要件と非機能要件の両面からテスト項目を洗い出し、確認のためのテストケースを用意します。例えば以下のような観点が含まれます。

- 指定されたKPIが正確に表示されているか

- フィルターやドリルダウン操作が期待通りに動作するか

- ユーザ権限ごとに見える情報が適切に制御されているか

- 表示速度が業務に支障のないレベルか

これらのテストを経て「使えるBIかどうか」を客観的に確認し、リリース判断の材料とします。

運用と改善フェーズ

テストを終えたら、いよいよ運用開始です。ここからがBIツール導入の本番フェーズといえます。

PoC→本番移行と運用開始

まずはPoC(概念実証)で構築した内容を軸に、本格的な本番運用へと移行します。この段階では、ユーザ教育や操作マニュアルの整備、ログイン権限の付与、定期メンテナンス体制の構築など、実務運用に必要な準備が求められます。

また、BIの精度を保つためには、データのクレンジング(重複排除・欠損補完など)も並行して実施することが推奨されます。

定期レビューと追加要件の対応

導入して終わりではなく、運用開始後も定期的なレビューが欠かせません。ユーザからの追加要望に応じて、ダッシュボードやレポートの改修を行うことで、継続的な利活用が促進されます。

例えば、「前年対比の売り上げを見たい」「新しいプロダクトカテゴリを加えてほしい」といった声に迅速に応えることで、BIツールへの信頼と利用頻度が高まります。

関連記事:BIツールにおけるダッシュボードとは?主要な機能・導入メリット・設計方法・活用事例について詳しく解説!

BIツール導入の事例紹介:不動産営業の可視化に成功したケース

不動産事業におけるBIツール導入の成功事例として、マンション契約プロセスを可視化することを目的にダッシュボードを構築した取り組みがあります。

このプロジェクトでは、資料請求・来場予約・実来場・成約といった各フェーズにおけるKPIを明確に定義し、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)を活用して顧客データを統合しました。

結果的に、性別や年代別といった属性情報に加え、行動履歴も一元的に可視化することで、セグメントごとの離脱傾向や集客効率をリアルタイムで把握できるようになっています。

また、現場との綿密な対話を通じて業務フローを丁寧に整理し、モックアップやロールプレイによって活用イメージを具体化するプロセスを重ねました。

その結果、関係者全員の納得感と本気度を引き出し、KPIを軸とした施策の高速PDCAを実現することができました。

こうした取り組みにより、BIツールは単なる「データを眺めるためのもの」から「成果に直結する業務改善ツール」へと進化し、営業効率と成約率の大幅な向上に貢献しています。

まとめ

BIツールは単なる「データの見える化」ツールではありません。それを使って現場が自律的に改善を図るための「思考と行動の可視化ツール」です。そしてその設計図となるのが要件定義です。

本記事では、BIツール導入における要件定義の重要性と、その具体的な進め方、要件定義を怠ると起きる失敗、チェックポイント、さらに導入事例を通じた活用イメージをご紹介しました。

インキュデータでは、ビジネス視点に基づいたダッシュボードの設計、必要となるデータの統合・整備、UXに配慮したインタラクティブな顧客ダッシュボードの構築、現場での浸透に向けた活用のレクチャを支援しています。より実践的な検討を進めたい方は、ダッシュボード設計の要点やKPI構成のヒントをまとめたホワイトペーパーもぜひご活用ください。要件定義の具体化に役立つテンプレートや画面イメージを通じて、導入プロジェクトを次のステップへと進める手助けとなるはずです。