顧客分析で成果を出すための全知識|代表的手法とKPI連携・施策落とし込みのポイント -

顧客を深く理解し、売上拡大や離脱防止につなげたいと考えていませんか。購買履歴や行動ログを分析することで、収益性の高い顧客層を見極め、適切なアプローチを打ち出せるようになります。しかし、単にデータを集計するだけでは成果は出ません。

RFM分析やLTV分析、コホート分析などの手法を活用し、KPI設計と結びつけて施策に落とし込むことで、初めて戦略的な意思決定につながります。さらに、ダッシュボードでデータを可視化すれば、現場と経営層が同じ指標を共有し、スピーディに行動できる体制が整います。

本記事では、顧客分析の基礎から代表的な手法、KPI連携、そして成果を最大化する実践的な活用方法までを徹底解説します。

顧客分析の基礎知識と重要性

顧客分析とは、購買履歴や行動ログ、属性情報といったデータを組み合わせて顧客を深く理解し、事業の成長につなげるプロセスを指します。データドリブン経営が広がる今、顧客分析は単なるマーケティング施策にとどまらず、LTV(顧客生涯価値)の最大化やKPI設計の土台となっています。

企業が持続的に競争力を保つためには、顧客を「点」ではなく「流れ」として捉え、分析結果を経営判断に反映させることが欠かせません。

顧客分析の目的とメリット

顧客分析を行う最大の目的は、売り上げの拡大と離脱の防止にあります。購買頻度や利用金額を把握することで収益性の高い顧客層を特定でき、効率的なアプローチにつなげられます。

その結果、顧客一人一人のロイヤリティを高める施策を打ちやすくなり、サービス改善や新商品の開発にも役立ちます。分析を通じて得られた知見は戦略立案の精度を上げ、限られた予算の中でマーケティング投資の効果を最大化することにつながります。

データサイエンスが求められる理由

従来の集計やグラフによる単純な可視化だけでは、「なぜ売り上げが伸び悩むのか」「どの施策が効果を生んだのか」といった本質的な問いに十分答えられません。要因を特定したり将来を予測したりするには、統計モデルや機械学習を取り入れたデータサイエンスの力が不可欠です。

回帰分析や分類モデルを活用すれば、売り上げや顧客行動とKPIの関係性を数値で明確に把握でき、次の打ち手をより科学的に導けるようになります。

顧客分析で扱う主なデータ

顧客分析に用いるデータは多岐にわたります。基本となるのは購買履歴やウェブサイト・アプリでの行動ログ、年齢や性別といった属性情報、さらに顧客アンケートです。これに加えて、競合の動向、経済指数、天候といった外部環境のデータを組み合わせると、分析の精度が飛躍的に高まります。

多様なデータを統合して扱うことで、単なる過去の傾向把握にとどまらず、将来の需要予測や顧客体験の改善にも活用できるようになります。

関連記事:顧客データ分析とは?データ分析に用いられるデータの種類・分析方法などを詳しく解説!

顧客分析とKPI設計の連携

顧客分析を実務に生かすためには、単にデータを解釈するだけでなく、KPI設計と結びつけることが欠かせません。

分析で得られた知見をKPIツリーに落とし込み、モデルを活用して寄与度を定量化することで、経営に直結する改善アクションを導き出すことができます。この連携があることで、顧客分析は戦略的な意思決定を支える具体的なツールへと変わります。

KPI選定の3ステップ

KPIを選定するプロセスは段階的に進めることが重要です。

最初に、売り上げや利用回数、解約率など、業績に関連し得る指標を幅広く洗い出します。次に、基礎的な集計や相関分析を通じて、候補となる指標と成果指標との関係性を整理します。最後に、回帰モデルや機械学習を用いて寄与度を数値化し、成果にどのKPIが最も影響を与えているかを明らかにします。

この3ステップを踏むことで、直感や経験則に頼らない、客観的で再現性のあるKPI設計が可能になります。

KPIの優先順位付けと改善アクション

設定したKPI全てを同時に改善するのは非現実的です。そこで有効なのがインパルス応答分析などを使った影響度の比較です。ある指標がほかの指標に与える波及効果を測定することで、どのKPIを先に改善すべきかを判断できます。

例えば、当社で分析したケースでは、初回購入から定期購入への転換率の分析を通じて、「接客満足度」と「SNSでのコミュニケーション指標(いいね数・フォロワー数)」に大きな差が存在していることがわかりました。

つまり、定期購入する顧客は初回購入の顧客と比べて 購入前後を通じた接客満足度も高く、同時にSNSエンゲージメンも高い傾向にあり、両者を強化することが定期購入への転換率向上のキーになると考えました。

そのため、施策としては、

- 購入体験全体を通じた接客満足度向上(購入前の相談対応、購入時のスムーズな案内、購入後のフォローまで一貫した顧客対応の改善)

- SNSでの接点強化(フォロー促進や購入体験のシェア導線の設計)

といった SNS施策と接客改善の両輪での取り組みを実施しました。

このように、影響度の高いKPIを起点に優先順位を明確化して施策を設計することで、初回購入から定期購入の移行率を高め、LTV最大化につなげることが可能になります。

顧客分析の代表的な手法と活用ポイント

顧客分析には多様な手法が存在し、それぞれの特徴や得意分野が異なります。単独の手法でも一定の効果は得られますが、複数の方法を組み合わせることで、より立体的かつ精緻な顧客理解につながります。

ここでは代表的な手法を取り上げ、それぞれの活用ポイントを整理します。

RFM分析

RFM分析は、顧客を「直近の購入時期(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」という三つの指標で評価する方法です。

直近購入があり頻度も高い顧客はロイヤルカスタマとして維持施策を強化し、購入が途絶えている顧客には再訪を促す施策を行うといった具合に、施策の優先度を明確にできます。さらにKPI設計の段階でも、各ランク別の売上貢献度を数値化することで、戦略立案に役立ちます。

関連記事:RFM分析の基本から応用まで解説!顧客理解を深める実践ガイド

LTV(顧客生涯価値)分析

LTVは顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益を示す指標であり、長期的な収益性を測るうえで欠かせません。特にサブスクリプション型のビジネスでは、維持率がわずかに変動するだけでも収益に大きな差が出るため、LTVの高い顧客を特定して維持施策を強化することが重要です。

広告投資や営業コストをLTVに基づいて最適化すれば、収益率を高めながら効率的な顧客獲得が可能になります。

関連記事:優良顧客分析とは?特徴・手法・活用事例まで徹底解説

コホート分析

コホート分析は、顧客を登録月や購入月といった基準でグループ化し、時間の経過に応じた行動変化を追跡する方法です。

例えば、特定のコホートで数カ月以内に離脱が多発している場合、その時期に集中的なサポートや特典施策を導入することで改善が期待できます。継続率や離脱率を時系列で把握できるため、顧客のライフサイクルを踏まえた戦略立案に直結します。

セグメンテーション分析

セグメンテーション分析は、顧客を年齢、性別、居住地といった属性や、購買パターン、利用チャネルといった行動特性で分類する方法です。それぞれのセグメントに適した施策を設計することで、効率的に成果を上げられます。

例えば、若年層にはSNSを軸としたキャンペーンを展開し、中高年層にはメールマーケティングを重点的に行うといった形で、同じ顧客基盤を多面的に活用できます。

モデル分析の活用(回帰・分類モデル)

説明変数が多く複雑な状況では、回帰分析や分類モデルの導入が効果的です。回帰分析を使えば、売り上げや解約率に最も影響を与える要因を特定でき、改善施策の優先順位を科学的に定められます。

さらに、購買見込みスコアリングを行えば、購入確率の高い顧客に営業リソースを集中させることができ、成果の最大化につながります。

関連記事:CPM分析の意味から手順まで詳しく解説! - 長期的視点でLTVを向上!

共分散構造モデルと時系列分析

ブランド力や購買意向といった抽象的で測定が難しい概念も、共分散構造モデルを用いれば数値化できます。顧客心理を定量的にとらえることで、ブランド戦略の効果検証が可能になります。

また、VARモデルなどの時系列分析を導入すれば、複数のKPIと最終的なKGI(売り上げや利益)との因果関係を動的に検証できます。これにより、経営指標全体の構造を把握し、中長期的な戦略シナリオを設計することが可能になります。

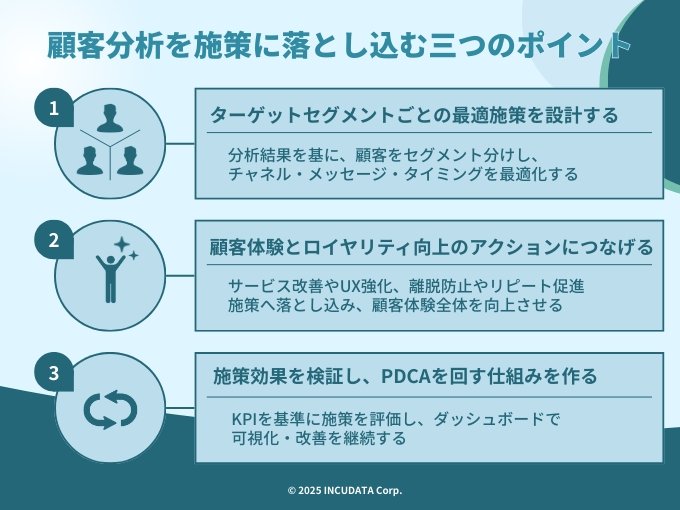

顧客分析を施策に落とし込む三つのポイント

顧客分析を行っただけでは成果にはつながりません。重要なのは、得られた知見を実際のマーケティング施策や営業活動、さらには商品開発に反映させることです。ここでは、分析結果を実務に落とし込むための三つの視点を紹介します。

ターゲットセグメントごとの最適施策を設計する

顧客をセグメントごとに分け、それぞれの特性やニーズに基づいて施策を設計します。例えば、若年層にはSNSや動画広告を通じてスピーディーな情報発信を行い、中高年層にはメールや店舗イベントを活用した丁寧なアプローチを仕掛けるといった工夫です。

チャネル、メッセージ、タイミングを最適化することで、顧客との接点が自然な体験となり、成果につながりやすくなります。

顧客体験とロイヤリティ向上のアクションにつなげる

分析結果を基にした施策は、単なる販促活動にとどまらず、顧客体験全体の改善へと広げることが大切です。例えば、アプリの操作性を改善して利用ストレスを減らしたり、問い合わせ対応のスピードを向上させたりすることで、顧客満足度を高められます。

こうした積み重ねは離脱防止やリピート率の向上につながり、結果的にロイヤリティの強化へと結びつきます。

施策効果を検証し、PDCAを回す仕組みを作る

施策を打ったら、その効果を必ず検証することが欠かせません。KPIを基準に成果を評価し、ダッシュボードで可視化することで、経営層から現場まで共通認識を持てるようになります。

効果測定で得られた知見を次の施策に反映させることで、PDCAサイクルが確実に回り、改善のスピードと精度が向上します。

顧客分析を成功させるダッシュボードの構築

顧客分析の成果を組織に浸透させるためには、データを可視化し、誰もが活用できる形に落とし込むことが欠かせません。その最終形がダッシュボードです。単なる数値表示にとどまらず、KPIを定量化して優先度をつけ、現場の行動を支える意思決定ツールとして設計することで、分析は実効性を持ちます。

当社サービスの導入企業であるA社様の場合、営業・マーケティング活動におけるボトルネックを洗い出し、KPIを明確化したうえでダッシュボードに反映することで、組織全体での行動変革を実現しました。

KPIの定量化と選定

効果的なダッシュボードを構築するためには、まず注力すべきKPIを特定し、それを数値として定量化することが重要です。全ての指標を同列に扱うのではなく、事業成果に直結するKPIを絞り込むことで、現場が迷わずに行動できる仕組みが整います。

A社様では、新規見込客のステータス把握や営業担当者の行動管理が課題となっていました。そこで、CDPの導入により顧客データを統合し、機械学習によるスコアリングを活用して「どの顧客に優先的にアプローチすべきか」を定量的に可視化。これにより、営業活動に直結するKPIを明確にすることができました。

選定したKPIのアクションポイント分析

KPIを選定しただけでは十分ではなく、その数値を改善に結びつける具体的なアクションを見出す必要があります。特にボトルネックとなる指標を特定し、そこに改善リソースを集中させることで、成果全体の底上げにつながります。

A社様の場合、顧客スコアリング結果をもとに、商談件数や現地訪問など営業行動を分解し、どのプロセスで成約に至らないのかを分析しました。その結果、「スコアが高い=必ず成約」ではなく、「スコアが高い=優先的に接触すべき見込客」という定義を設定。営業担当者がどの行動に注力すべきかを明確化することに成功しました。

ダッシュボードへの反映

最終的に、定量化したKPIと分析で得られたアクションポイントをダッシュボードに反映させることで、組織全体で同じ指標を基盤に動けるようになります。リアルタイムで更新される仕組みを導入することで、現場は即座に次の行動を判断でき、経営層も全体の状況を俯瞰できます。

A社様では、BIツールを用いて顧客ごとのカルテをダッシュボード化し、名刺取得可否、Webサイト来訪、商談内容、口コミ閲覧といったデータを一元管理しました。さらに、MAツールと連携してOne to Oneマーケティングを実現し、営業とマーケティングの両面でPDCAを高速に回す仕組みを構築しました。

まとめ

顧客分析を成果につなげるためには、データを集めて可視化するだけでなく、KPIを明確に設計し、優先順位をつけて施策に落とし込むことが重要です。さらに、その結果をダッシュボードに反映することで、経営層から現場担当者までが同じ指標を共有し、スピーディーに行動できる体制が整います。

今回紹介したA社様の事例のように、データ統合やスコアリング、ダッシュボード活用を通じて営業・マーケティング活動を高度化すれば、顧客理解の精度が高まり、LTV最大化や持続的な成長につなげることができます。

インキュデータでは、顧客理解のためのデータ統合としてCDPの導入支援からKPI設計、BIダッシュボード構築、さらにはデータサイエンスを活用した高度な分析までをワンストップでご支援しています。もし自社の顧客データを生かしきれていないと感じられる場合や、ダッシュボードを成果に直結させたいとお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。