優良顧客分析とは?特徴・手法・活用事例まで徹底解説 -

安定的な収益拡大を目指す企業にとって、すでに自社の価値を理解し、継続的に購入・利用してくれる「優良顧客」の存在は欠かせません。新規顧客の獲得には時間もコストもかかる一方で、既存の優良顧客との関係を深めることで、投資対効果の高いマーケティングが実現可能になります。

本記事では、優良顧客の定義や特徴から、代表的な分析手法、実際の活用事例までを徹底的に解説しています。顧客ロイヤリティを高め、LTV(顧客生涯価値)を最大化するためのヒントが詰まった内容となっています。データドリブンな戦略でビジネスを成長させたい方は、ぜひご一読ください。

優良顧客分析の概要

近年、企業が限られたリソースの中で効率的に売り上げを伸ばしていくには、「誰に投資すべきか」を明確にすることが不可欠となっています。その答えの一つが、すでに高い価値を提供してくれている「優良顧客」の存在に注目することです。

優良顧客分析とは、自社の商品やサービスに対して継続的に高い価値をもたらす顧客を特定し、その行動特性や購買パターンを可視化・分類する手法を指します。ただ単に売上上位の顧客を抽出するのではなく、長期的な収益への貢献度やエンゲージメント、紹介行動など、定量・定性の両面から多角的に評価することが求められます。

この分析を行うことで、既存顧客の中からよりロイヤリティの高い層を見極め、彼らに対して適切なコミュニケーションやプロモーションを設計できるようになります。さらに、優良顧客の特徴を抽出することで、新規顧客の中から将来的に価値を生む可能性の高い層を早期に発見し、育成施策につなげることも可能になります。

マーケティング施策の投資効率を高めたい、LTV(顧客生涯価値)を最大化したい、顧客の離反を防ぎたいと考えている企業にとって、優良顧客分析は有効な武器となるのです。

関連記事:LTVを向上させる七つの施策!LTV向上のメリットと役立つツールも紹介 -

優良顧客とは?五つの特徴

優良顧客は、企業が持続的に成長していくうえで中心的な存在となります。単に一時的に多く購入する顧客とは異なり、長期的に見て安定した収益をもたらすことが特徴です。彼らの行動を理解することで、顧客戦略の精度を高めることが可能になります。

ここでは、優良顧客に共通して見られる代表的な五つの特徴について詳しく解説します。

購買頻度が高い

優良顧客は、日常的または定期的に商品・サービスを利用しており、売り上げへの貢献度が高いという共通点があります。例えば、毎月一定額を購入する会員や、イベントごとに必ず来店するユーザなどが該当します。このような顧客は、売り上げのベースラインを支える存在であり、キャンペーンや新商品の告知にも敏感に反応します。

高単価商品を選ぶ傾向がある

もう一つの特徴は、価格帯の高い商品や上位グレードのサービスを積極的に選択する傾向がある点です。品質やブランドに価値を見出しているため、価格よりも体験や効果を重視して意思決定を行います。結果として、単価の高い商品の購入が収益性の向上に直結します。

キャンペーンに敏感で反応が早い

優良顧客は、メールマガジンやLINE、アプリ通知などをこまめにチェックし、セール情報や限定キャンペーンに迅速に反応する傾向があります。限定性や特典に価値を感じやすく、期間限定オファーや先行販売などの施策との相性も良好です。このような行動パターンは、マーケティング施策の設計において重要なヒントとなります。

SNSや紹介で影響力を持つ

購買だけでなく、周囲への影響力を持つのも優良顧客の特徴です。SNSでの発信やクチコミ、友人・家族への紹介といった行動を通じて、新規顧客の獲得にも貢献しています。とくに信頼性の高い情報源として他者に受け入れられやすく、企業にとっては自然発生的なプロモーション効果が期待できます。

継続利用期間が長い

最後に、優良顧客はサービスや商品に対する満足度が高く、長期的な関係性を維持していることが多いです。サブスクリプションサービスでの継続率が高かったり、会員ランク制度において上位層を維持していたりと、解約や離脱が起こりにくいのが特徴です。このような顧客には、個別対応や特別オファーといった施策が効果的です。

関連記事:顧客ロイヤリティとは? - ロイヤルカスタマー獲得とLTV向上を実現する施策 -

優良顧客分析の目的

優良顧客の特徴を明確にしたうえで、次に重要になるのが「なぜ、優良顧客を分析するのか」という視点です。単なる属性の把握にとどまらず、分析結果をどのようにビジネス成長に生かすかが成功の鍵となります。

優良顧客分析には、大きく分けて以下の三つの目的があります。それぞれが密接に関わり合いながら、売上拡大や顧客関係性の深化につながっていきます。

LTV(顧客生涯価値)の最大化

LTVとは、一人の顧客が企業にもたらす累積的な利益の総額を示す指標です。優良顧客はこのLTVが高い傾向にあり、その要因を把握することで、同様の高価値顧客を育てる道筋が見えてきます。例えば、継続購入に至った動機や、離脱しにくいコミュニケーションスタイルを把握することで、LTVの向上を狙った施策設計が可能になります。

また、LTVの高い顧客に対しては、単価アップやクロスセル・アップセルなどの施策が有効であり、利益率の高いマーケティング展開を実現できます。

マーケティング施策の最適化

広告費や販促費といったマーケティング資源には限りがあります。そのため、全ての顧客に一律のアプローチを行うよりも、成果が期待できる優良顧客や、その類似層に重点的にアプローチする方が、投資対効果を高めやすくなります。

例えば、優良顧客の購買チャネルや接触メディアを分析することで、配信先やクリエイティブを精緻化できます。これにより、無駄なコストを抑えつつ、効率的な新規獲得やロイヤリティ向上が実現します。

顧客離反の防止

どれだけ多くの顧客を獲得しても、離脱が相次いでしまうと収益は安定しません。特に優良顧客が離反した場合、その損失は金額面・影響面ともに非常に大きくなります。

そこで、優良顧客の行動パターンや離脱前の兆候を可視化しておくことが重要です。例えば、購入頻度の減少や問い合わせ内容の変化などを早期にキャッチし、個別のフォローや特別オファーを実施することで、顧客との関係を維持できます。

また、離脱理由の分析を通じて、サービスやサポートの改善点を明らかにし、全体のエンゲージメント向上にもつなげることが可能です。

関連記事:カスタマーリテンションとは?メリット・具体的な施策・失敗する原因・大切にすべきこと・活用できるツールについて詳しく解説! -

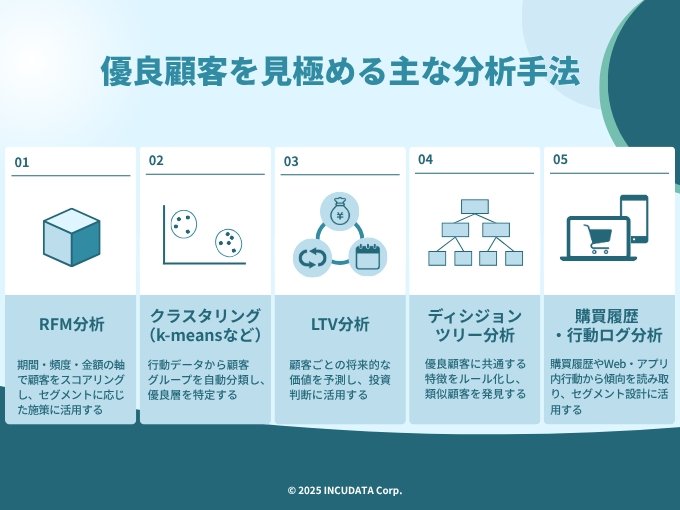

優良顧客を見極める主な分析手法

優良顧客の存在が企業にとって重要であることは明らかですが、課題となるのは「どの顧客が優良なのかをどう見極めるか」です。感覚や過去の経験だけに頼ったアプローチでは、正確性や再現性が乏しくなってしまいます。

そのため、データに基づいた分析手法を取り入れることが欠かせません。ここでは、実務でも広く使われている主要な分析手法を五つ紹介します。企業の業種や目的に応じて、単独または組み合わせて活用することで、より精度の高い顧客セグメントの抽出が可能になります。

RFM分析

RFM分析は、Recency(最終購買日)・Frequency(購買頻度)・Monetary(累積購買金額)の三つの指標から顧客をスコアリングする手法です。それぞれの値をスコア化して組み合わせることで、例えば「最近・頻繁に・高額の買い物をしている顧客」など、行動面での優良顧客像を明確に分類できます。

実装が比較的シンプルで、ECサイトや小売業界を中心に活用されており、セグメント別にキャンペーンを最適化する際にも有効です。

関連記事:RFM分析の基本から応用まで解説!顧客理解を深める実践ガイド

クラスタリング

クラスタリングとは、購買履歴や行動ログなどの多次元データをもとに、類似した傾向を持つ顧客を自動でグルーピングする手法です。なかでも「k-means法」は代表的で、データのパターンをもとに顧客を複数のクラスタ(群)に分類できます。

これにより、「頻繁に少額購入する層」や「年に数回だが高額商品を選ぶ層」など、優良顧客の中でも異なる行動パターンを持つサブグループを発見でき、より的確な施策立案が可能になります。

LTV分析

LTV(Life Time Value)分析は、顧客が将来的にもたらすと予測される価値を定量的に把握するための手法です。過去の購買データをもとに、購入継続期間、平均単価、粗利率などの要素を掛け合わせて算出します。

この数値が高い顧客に注力することで、短期的な売り上げだけでなく、中長期的な利益の最大化にもつながります。また、LTVの高い顧客に共通する特徴を抽出すれば、類似する新規顧客へのアプローチにも応用できます。

ディシジョンツリー分析

ディシジョンツリー分析は、優良顧客が持つ属性や行動の傾向をルールとして視覚的に整理し、分類・予測に役立てる手法です。年齢、性別、地域、購入タイミングなど、複数の変数を組み合わせて「どのような顧客が優良になりやすいか」を明らかにできます。

例えば、「30代女性で過去3ヶ月以内に3回以上購入している顧客は優良である可能性が高い」といった判断基準を導出できるため、新たなマーケティングターゲットの特定にも有効です。

購買履歴・行動ログ分析

近年では、オンライン上の行動履歴(閲覧ページ、クリック、滞在時間など)やオフラインでの購買履歴など、顧客のあらゆる接点でのデータが取得可能となっています。これらの情報を横断的に分析することで、潜在的な優良顧客の傾向を読み解くことができます。

例えば、特定の商品カテゴリばかり閲覧しているが購入に至っていない層には、リマインド広告を出すことでCVを促進するなど、具体的な打ち手につなげやすいのが特長です。

優良顧客分析の活用方法

優良顧客分析は、単に顧客の特性を把握するだけで終わるものではありません。分析から得られたインサイトを、具体的なマーケティング施策やCRM施策に落とし込むことで、はじめてビジネス成果としての効果が表れます。

ここでは、分析結果をどのように実務へ活用していけるのか、代表的な三つのアプローチを紹介します。

CRM施策の改善

優良顧客の行動パターンや関心領域を把握することで、よりパーソナライズされたCRM施策が可能になります。例えば、誕生日や購入記念日に合わせたメッセージ配信、購買サイクルに基づくクーポンのタイミング調整、さらにはポイント制度や会員ランクの運用最適化など、個々のニーズに合った対応が実現します。

こうした施策により、顧客との継続的な関係構築が進み、離脱防止や再購入率の向上につながります。

パーソナライズ広告の実施

優良顧客分析により抽出されたセグメントごとの特徴をもとに、広告配信の内容やタイミングを最適化することができます。例えば、高単価商品を好む層にはプレミアム商品の広告を配信し、キャンペーンに敏感な層には期間限定オファーを訴求するなど、反応率の高いアプローチが可能になります。

これにより、クリック率やCV率の改善だけでなく、広告費用の無駄を削減し、ROIの最大化を図ることができます。

優良顧客化シナリオの設計

新規顧客の中から将来的に優良顧客になりうる層を育成することも、分析結果を生かす重要な活用法です。例えば、「初回購入→レビュー投稿→2回目購入→会員登録→定期購入」といったステップをあらかじめ設計し、段階的にロイヤリティを高めていく「育成シナリオ」を構築します。

このようなアプローチは、顧客との関係性を中長期的に強化し、LTVの向上につながります。また、成功パターンをモデル化しておくことで、マーケティングの再現性も高まります。

優良顧客分析の活用事例

優良顧客分析は、業種を問わずさまざまな企業で導入されており、顧客理解を起点としたマーケティングや商品開発、サービス改善などに広く活用されています。ここでは、出版業と日用品業という異なる業界で、実際にどのように顧客データを活かして成果を上げているのかを見ていきましょう。

それぞれの企業が、CDP(Customer Data Platform)を導入し、どのように優良顧客の可視化とロイヤリティ向上につなげているのか、具体的な取り組みを紹介します。

世界文化社の活用事例:読者を「特別にもてなす」ためのデジタル改革

1946年創業、75年以上の歴史を持つ老舗出版社・世界文化社は、女性誌『家庭画報』をはじめとした強力なブランド力を持つ媒体を多数展開しています。同社は紙媒体ならではの魅力を活かしつつ、読者一人一人に最適な体験を届ける「おもてなし」のデジタル化を推進しています。その中心にあるのが、読者データを起点としたCDP(Customer Data Platform)の活用です。

紙媒体の強みを、デジタルに転換する挑戦

看板媒体である『家庭画報』は、現在でも10万人以上の購読者を抱える日本屈指のラグジュアリーメディアです。旅行や通販、イベントなど多角的に事業を展開しており、その中で「特別な読者に特別な価値を届ける」という理念を軸に据えています。

ただし、紙媒体にはWebメディアのようなアクセスログやユーザ行動分析の仕組みがないため、読者ごとのニーズを可視化することが困難でした。この課題を克服するために立ち上がったのが「ID戦略室」であり、Web領域でも読者を深く理解し、一人一人に最適化された体験を提供する体制づくりが始まりました。

会員データを軸にしたCDP活用の仕組み

世界文化社では、Webメディア上での会員制度を導入しました。『家庭画報.com』や『MEN’S EX ONLINE』に登録した会員の行動データ、購買履歴、イベント参加履歴、定期購読情報などを「Treasure Data CDP」に統合することで、読者像の多面的な把握が可能になりました。

この基盤によって実現した主な施策には以下が含まれます。

- 読者ごとの興味・関心に応じたコンテンツ出し分け

- オリジナル商品の企画・販促(家庭画報ブランドの通販など)

- 購買力やLTVに基づいたターゲティングメールの配信

- 行動ログに応じた広告の最適化

これにより、単なるWebメディアではなく、個別化された顧客体験を提供する「読者中心メディア」としてのポジションを確立しつつあります。

Treasure Data CDP採用の理由と成果

CDP基盤に「Treasure Data」を選定した理由は、以下のような実務上の要件を満たしていたためです。

- SaaS型で導入コストとスピードに優れる

- 異なる形式のデータを柔軟に取り込める汎用性・拡張性

- 外部のマーケティングツール(メール、広告など)との連携性が高い

- データ活用に向けたPDCA運用に対応できる構造

さらに、データ分析だけでなく、マーケティング施策の立案やオリジナル商品の企画支援まで行うインキュデータ社と協業することで、社内にナレッジがなかったCDP活用の立ち上げをスムーズに進めることができました。

ID戦略室のメンバーの中には、編集部出身でSQLやマーケティング知識がなかったスタッフもいましたが、プロジェクトを通じて高度なデータ分析スキルを身につけ、媒体編集とデジタルの橋渡し役を果たすようになっています。

読者データ活用がもたらす「おもてなしの進化」

データ活用を通じて、読者が求める商品や体験をピンポイントで届ける「もてなしの質」が進化しています。例えば、

- 家庭画報ブランドのツアーやイベントへの最適案内

- 健康志向の読者へ向けた商品提案

- 長期購読者へのプレミアムオファー

といった一連の活動が、データと感性を掛け合わせた「読者との接点改革」として機能しつつあります。

サンスターの活用事例:CDPを活用したロイヤルカスタマー分析と体験設計

日用品・ヘルスケア製品を展開するサンスター株式会社では、オーラルケア領域において優良顧客(ロイヤルカスタマー)を中心としたデータ活用を進めています。購買履歴やWeb行動、コミュニティサイトでの活動履歴など、複数のチャネルに分散していた顧客データを統合的に管理するため、CDP(Customer Data Platform)を導入しました。

このプロジェクトの目的は、顧客理解を起点としたマーケティング施策の最適化と、顧客中心の新しい体験の提供です。

- オンラインショップ(健康食品・オーラルケア商品を販売)

- Club Sunstar(生活者向け情報を提供するコミュニティサイト)

- おくち元気チェックアプリ(セルフケア用の健康サポートアプリ)

以前は各チャネルでデータが個別に管理されていたため、顧客像が断片的にしか把握できていませんでした。これを改善するため、CDP「Treasure Data」を活用し、1stパーティデータ・3rdパーティデータを統合しました。Web行動履歴や購買データ、属性情報などを横断的に収集・分析できる環境を整えました。

ロイヤルカスタマーの特性分析と施策最適化

CDP導入後は、複数チャネルにまたがって活動しているユーザの行動を時系列で把握可能に。とくに「オンラインショップ」と「Club Sunstar」の両方を利用している顧客は、購入金額が高く、継続期間も長いことが判明しました。

さらに、ユーザインタビューや個人単位の定性調査も実施し、定量データでは捉えきれない「購買動機」や「健康に関する関心」を可視化しました。

例えば、歯周病関連のコンテンツを閲覧した直後に健康食品を購入した顧客の行動から、特定の健康ニーズと購買行動の因果関係を明らかにし、ポップアップ表示やメールマガジンによるレコメンド施策につなげました。

データ活用による成果と社内の反響

CDPとユーザーインタビューを活用した施策は、すでに具体的な成果として現れ始めています。たとえば、メールマガジンのプロモーションでは従来よりも高い反応率を記録し、Amazonでの広告メッセージのテストでも効果改善が確認されました。

さらに、顧客インタビューを通じて得られた気づきはブランド戦略にも反映され、社内の関係部門からも前向きな評価が寄せられています。

まとめ

優良顧客分析は、単なるデータの整理にとどまらず、企業の収益構造を改善し、持続的な成長を可能にする重要な取り組みです。分析により得られたインサイトをもとに、マーケティングやCRMの精度を高めることで、顧客との関係性を深化させることができます。

これから優良顧客分析を始めたい企業も、既に取り組んでいる企業も、ぜひ自社の目的と課題に合った手法を取り入れてみてください。