データ分析プロジェクトの進め方とは?失敗の原因と対策・成功ポイントを解説 -

データ活用が経営の鍵を握る今、「データ分析プロジェクトをどう進めれば成功するのか?」という疑問を持つ企業は少なくありません。

しかし、実際には「分析のための分析」に陥ったり、せっかくの成果が現場に活かされないまま終わるケースも多いのが現実です。

本記事では、データ分析プロジェクトを成功に導くための進め方と注意点を、企画・分析・活用の三ステップで整理し、よくある失敗例と成功のコツを分かりやすく解説します。

データ分析プロジェクトを進める目的

データ分析は、単に数字を集めて可視化する作業ではなく、経営や現場の課題を解決するための手段として行う必要があります。目的が曖昧なまま分析を進めると、いわゆる「分析のための分析」に陥り、得られたデータを活用できないまま終わってしまいます。

まず、「何を」「なぜ」明らかにしたいのかを具体的に設定することが重要です。例えば「売り上げを上げたい」という抽象的な目標ではなく、「休眠顧客の再購入率を15%改善する」「在庫回転率を10%高める」といった、明確なKPI(重要業績評価指標)に落とし込むことで、分析の方向性が定まります。

こうした目的設定があることで、分析結果を経営判断や業務改善に直結させることが可能になります。データ分析はあくまで「意思決定のための道具」であり、最終的にどのような行動を促すのかを意識することが、プロジェクト成功の第一歩となります。

関連記事:データ分析の代表的な目的は?目的を明確化すべき理由も解説

データ分析プロジェクトの進め方

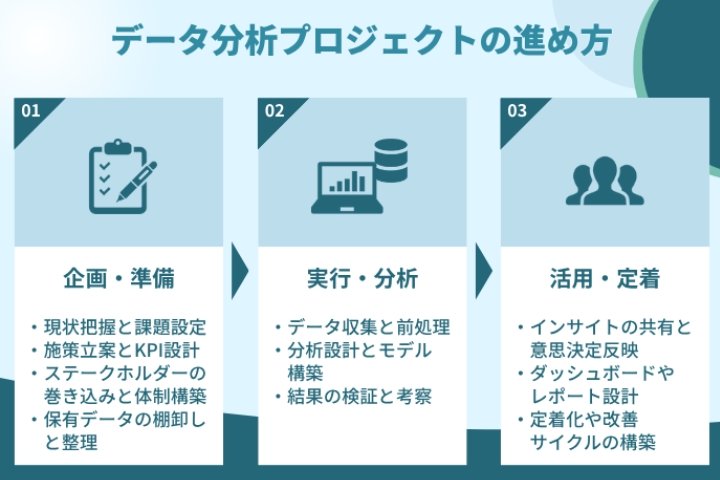

データ分析の目的が明確でも、プロジェクトの進め方を誤ると、成果が現場で活用されないまま終わってしまうことがあります。効果的に進めるためには、「企画・準備」「実行・分析」「活用・定着」の三つのステップを意識して進めることが重要です。

以下では、それぞれのステップで押さえるべきポイントを解説します。

ステップ1:企画・準備

データ分析の成功は、初期の準備段階でほぼ決まるといっても過言ではありません。目的の明確化とKPIの設計、関係者の巻き込み、データ資産の棚卸しといった基盤づくりを丁寧に行うことで、後工程の品質とスピードが大きく変わります。

課題設定とKPI設計

最初に明確にするべきことは、何を成果とするのかという「課題設定」です。分析の目的を「売上向上」や「業務効率化」といった抽象的な言葉で終わらせず、「休眠顧客の再購入率を15%改善」「出荷リードタイムを20%短縮」といった具体的且つ測定可能なKPIに落とし込みます。こうして目標を定義することで、分析の方向性がぶれず、関係者間での共通認識も得られます。

関連記事:KPI設計の完全ガイド|基本知識からモデル分析の活用・失敗回避・成功事例まで徹底解説 -

ステークホルダの巻き込みと体制構築

データ分析は一部門だけで完結するものではなく、経営層・現場・IT部門など、部門横断的な体制を構築することが欠かせません。経営層は意思決定とリソース確保、現場は施策実行と効果検証、IT部門はシステム整備とデータ品質維持を担います。定期的な共有会やワークショップを設け、共通の目標を意識しながら進めることが成功の鍵です。終えう

データ資産の棚卸と現状分析

分析の出発点は、データの現状を正しく把握することです。どのシステムに、どんな粒度・形式でデータが存在しているのかを整理し、品質を評価します。欠損や不整合の有無を確認し、改善の優先順位をつけましょう。こうしたデータ資産の可視化は、後のETL設計やデータ基盤整備の効率化にも直結します。

関連記事:データ分析の要件定義とは?進め方と成功のポイントを解説

ステップ2:実行・分析

準備が整ったら、いよいよ分析の実行フェーズに進みます。この段階では、データを扱う技術的な正確さと、ビジネス課題を踏まえた実用性の両立が求められます。

データ収集・前処理

まず行うのは、データの整備です。欠損値や重複データの除去、フォーマットの統一、異常値の補正などを丁寧に実施します。これを怠ると、どんなに高度な分析手法を用いても信頼できる結果は得られません。特に複数システムからの統合データを扱う場合、前処理の品質が成果を左右するといっても過言ではありません。

分析設計とモデル構築

目的に応じて最適な分析手法を選択します。例えば、売上予測には回帰分析、顧客セグメントの分類にはクラスタリング、需要予測には機械学習など、手法の選定が成果の質を決めます。

ただし、手法にこだわりすぎるよりも、現場で活用できる形に落とし込むことを意識することが大切です。分析結果が施策立案や改善行動に直結するよう、業務担当者との対話を重ねながら設計を進めましょう。

結果の検証と考察

分析モデルの精度だけでなく、ビジネス的な妥当性を検証します。数値が正確であっても、「この結果をもとにどう動くか」が不明確であれば意味がありません。

例えば、顧客離脱モデルを構築した場合、予測結果からどのようなフォロー施策を打てるかを具体的に検討する必要があります。分析の成果を行動につなげる考察こそ、実務における分析の価値です。

ステップ3:活用・定着

最後のステップでは、分析結果を組織に浸透させ、継続的な活用サイクルを回す仕組みを整えます。ここで初めて、データ分析が企業の意思決定力や改善力を支える「資産」として機能します。

インサイトの共有と意思決定反映

分析で得られた知見は、専門家だけでなく全員が理解できる形で共有することが大切です。グラフやダッシュボードで直感的に可視化し、会議やレポートに活用できるようにしましょう。BIツールを用いてリアルタイムで指標を追える環境を整えると、意思決定のスピードが格段に向上します。

関連記事:BIツールの使い方を解説!導入から分析・共有までのステップガイド

ダッシュボード・レポート設計

ダッシュボードは“見せる”だけでなく、“使える”設計が求められます。目的別にKPIを整理し、ドリルダウン機能を用いて詳細データまで確認できるようにします。操作のシンプルさ、情報の優先順位、レイアウトの分かりやすさといったUX設計がポイントです。見やすさと操作性の両立を意識することで、現場での活用が進みます。

定着化・改善サイクルの構築

データ活用を一過性の取り組みで終わらせないためには、教育・評価・改善のループを仕組み化することが必要です。分析スキルの社内研修や、KPIレビューの定期実施、成果の共有会などを通じて、データを使う文化を育てましょう。こうした取り組みの積み重ねが、データドリブン経営の定着につながります。

データ分析プロジェクトが失敗する原因と対策

ここでは、データ分析プロジェクトが失敗する原因と対策について三つの観点から解説をします。

目的不明・スコープ過大

データ分析が失敗する典型的な理由の一つが、「とりあえずデータを分析してみよう」という曖昧な出発点です。目的や課題が定義されていないまま分析を進めると、方向性が定まらず、結果を意思決定に結びつけられません。

成功している企業は、まずビジネス課題を明確に特定し、小さな成果を積み上げるところから始めています。例えば、売上全体を伸ばすという広すぎる目標ではなく、「休眠顧客の再購入率を上げる」「在庫コストを10%削減する」といったスモールスコープで進めることが効果的です。

一つの成功事例をもとに社内の理解を得て、分析範囲を徐々に広げていくことが、持続的なデータ活用の第一歩になります。

データ品質・リソース不足

データが不完全なまま分析を行うと、どれほど高度なモデルを使っても正しい結論には至りません。欠損値や重複データ、異常値などを放置したまま進めると、誤った意思決定を招く危険性があります。

その背景には、データクレンジングにかけるリソースの不足があるケースが多く見られます。分析担当者が不足していたり、ツールや時間が足りなかったりすると、前処理工程が後回しになりがちです。

対策としては、分析開始前に「どのデータを、どの品質で使うか」を定義し、整備作業に十分な時間と人員を確保することが重要です。データ基盤を継続的にメンテナンスできる体制を構築すれば、分析の再現性とスピードが格段に向上します。

経営層・現場間の意識ズレ

もう一つの大きな落とし穴が、経営層と現場の間で生じる認識のずれです。現場が分析に時間をかけても、経営側がその結果を意思決定に活かせなければ、プロジェクトの価値は半減します。逆に、経営層が「分析をやれ」と指示するだけで現場が動かないケースも少なくありません。

この課題を解消するには、分析結果を経営の言葉に翻訳できる人材やチームの存在が鍵になります。データサイエンティストとビジネス担当者の間に立ち、KPIや経営指標に結びつけて説明できる「データトランスレーター」の役割を明確にすることが効果的です。

さらに、成果を共有する際にはグラフやダッシュボードを使って直感的に理解できる形で提示し、経営判断につなげやすくする工夫も欠かせません。

データ分析プロジェクトは、技術だけでなく「目的・人・仕組み」の三位一体で進めてこそ成果が出ます。小さな成功を積み重ねながら、分析を組織全体の意思決定に生かす文化を育てていくことが、失敗を防ぐ最大の対策といえます。

データ分析プロジェクトを成功させるポイント

データ分析とその活用を定着させ、成果を継続的に生み出すためには、最初の進め方と外部リソースの使い方が鍵になります。闇雲に全社導入を目指すよりも、小さく始めて確実に成果を出すこと、そして信頼できるパートナーとともに成長していく体制を整えることが成功の近道です。

小さく始めてスケールさせる

データ分析プロジェクトは、いきなり大規模に展開すると失敗リスクが高まります。最初はPoC(Proof of Concept:概念実証)として小さく始め、仮説を立てて検証しながら、効果を確認することが重要です。

例えば、「特定顧客層の離脱率を下げる」「需要予測の精度を10%改善する」といった限定的なテーマでスタートし、成果が得られたら別部門や全社へと横展開していきます。こうしたスモールスタート型のアプローチなら、リスクを抑えつつ、社内での信頼を積み重ねられます。

また、初期段階から成果を可視化することで、経営層や他部門の理解も得やすくなります。小さな成功を積み上げながら「データで意思決定する文化」を醸成していくことが、長期的な定着につながります。

外部パートナー活用のコツ

データ分析の高度化を進めるうえで、外部コンサルタントやベンダの支援を受けることは効果的です。ただし、単なる“委託先”として依存するのではなく、「共創パートナー」として協働する姿勢が欠かせません。

外部パートナーを選ぶ際には、技術力や実績だけでなく、課題理解力とコミュニケーション力を重視しましょう。自社の業務課題を正確に把握し、分析結果を経営目線で翻訳できるパートナーは、単なる分析代行業者とは一線を画します。

さらに、プロジェクトを進める中で、社内メンバーが外部専門家のノウハウを吸収し、自走できるように育成を進めることも大切です。分析基盤やレポーティングの仕組みを社内に残すことで、外部依存を減らし、持続的なデータ活用体制を築くことができます。

データ分析を成功させる本質は、「スモールスタートで成果を出し、共創によって継続的に成長すること」です。小さな成功体験を積み重ねながら、社内外の力を融合させることで、データ分析は企業の戦略的な強みに変わります。

まとめ

データ分析プロジェクトを成功に導くためには、技術力だけでなく「目的設定」「活用」「定着」という三つの観点をバランスよく押さえることが欠かせません。まず、経営・業務課題と紐づいた明確なKPIを設定し、分析を行う意義を全員が共有することが出発点となります。

次に、得られた分析結果を現場の意思決定や施策改善に反映し、具体的な行動変化を生み出すことが重要です。そして最後に、教育・評価・改善のサイクルを継続的に回し、データ活用を企業文化として根付かせる仕組みを構築することで、分析が一時的な施策ではなく持続的な価値へと変わります。

インキュデータでは、戦略立案からデータ基盤構築、分析設計、運用・教育までを一気通貫で支援します。単なるレポート作成や分析結果の共有だけではなく、データが現場の意思決定とアクションにつながる状態をつくることを重視しています。

特に、経営課題や現場課題に紐づくKGIをクライアントと共同で定義し、そこから逆算したKPIを機械学習モデルや統計分析を活用して設計・検証することで、精度と再現性の高い意思決定を実現します。

例えば、顧客行動予測、需要予測、離脱抑止、LTV向上、業務効率化など、「効果予測→施策実行→効果計測→評価改善」のサイクルを仕組み化し、現場で使われ続けるデータ活用モデルの定着を支援してきました。

現場で機能する「意思決定の力」へと進化させたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の課題や目標に合わせた最適なアプローチで、データドリブンな未来づくりをサポートします。