データ分析の要件定義とは?進め方と成功のポイントを解説 -

多くの企業では「データを活用すれば成果が出るはず」という漠然とした期待だけが先行し、具体的な整理を後回しにした結果、分析が現場に定着しない、BIツールが形骸化する、といった課題に直面しています。

データ分析プロジェクトを立ち上げようとしたとき、まず重要になるのが「要件定義」です。

本記事では、データ分析プロジェクトを成功に導くための要件定義について、目的設定からKPI設計、データ整理、運用体制の構築までを、順を追って解説します。

データ分析プロジェクトにおける要件定義とは

データ分析の要件定義は、単なるツールの導入のように「利用する機能を決める作業」だけに収まりません。分析の目的を言語化し、扱うデータの範囲と入手方法を定め、KPIや評価基準を合意し、最終的な成果物と運用体制までを設計するデータ活用全般を含むプロセスになります。

可視化そのものを目的にしてしまうと、現場の行動に結びつかないため、ビジネス課題との整合性を起点に考える視点が欠かせません。実務においては「目的/成果」「KPI」「対象データ」「分析手法・運用体制」という四つの軸で整理すると、後続の設計と実装がワンストップで進みやすくなります。

ここまでを踏まえたうえで、要件定義が何を達成しようとしているのかを具体的に見ていきます。

要件定義の目的

要件定義の第一の目的は、分析の狙いを明確にして関係者の認識をそろえることです。

経営課題や業務課題にどう寄与するのかを具体的な言葉で共有すると、ゴール設定がぶれにくくなります。次に、どのデータをどの粒度で取得し、どのように前処理して分析へ渡すのかを決めることで、データ収集から分析結果の活用までの導線が滑らかになります。

具体的には、達成したいことを何で測るのかをKPIとして事前に定義し、レポートやダッシュボードの更新頻度、運用担当者、意思決定の場への組み込み方まで設計すると、成果が業務の習慣として根づきます。

例えば解約率の改善が目的なら、対象顧客や特徴量の設計、モデルの精度指標、施策実施後の評価サイクルを要件段階で描いておくことで、実装時の手戻りを最小化できます。こうした設計図があると、プロジェクトは合意済みのゴールへ一直線に進みます。

要件定義を怠ると起きる問題

要件定義が不十分なまま走り出すと、分析が「やってみた」に終始して具体的な対策へつながりにくくなります。

その結果として、例えば次のような問題が起きやすくなります。

部門ごとに期待値が食い違い、完成したダッシュボードが使われない状況が生まれやすくなります。データの出所や加工基準が曖昧だと、同じ数値でも部署によって値が合わず、議論が前に進みません。KPIや評価時期を決めていない場合は成果の良否が判断できず、投資対効果が検討できません。

結果として、BIツールは形だけ残り、現場は従来の勘と経験に任せた業務に後戻りしてしまいます。こうしたリスクは、初期段階での丁寧な要件定義によって抑えることができます。最初に十分な時間を投じると、以降の設計・実装・運用段階で手戻りが少なくなるため、プロジェクトが遅れるリスクが減少します。

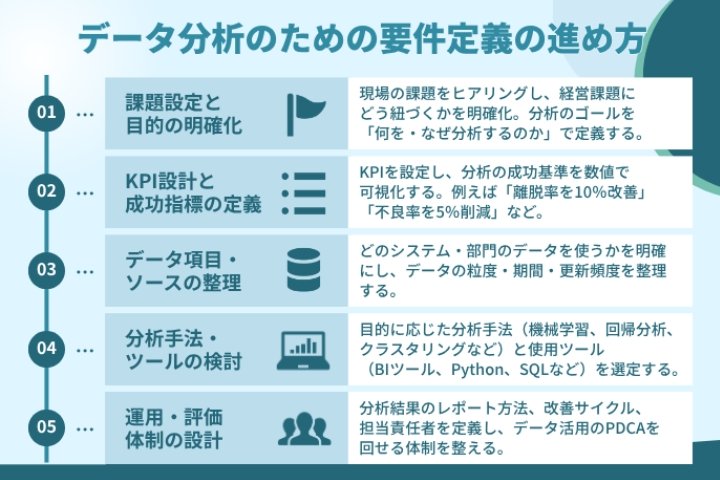

データ分析のための要件定義の進め方

要件定義は、分析プロジェクトの方向性と品質を左右する最初の重要工程です。ここでは、現場の課題把握から運用設計までを段階的に整理し、失敗しないための進め方を紹介します。

組織の規模やデータ環境によって詳細は変わりますが、以下のステップを意識して進めることで、分析基盤の構築と活用がスムーズに進みます。

ステップ1:課題設定と目的の明確化

まず着手すべきは、現場の課題を正確に把握し、それが経営課題や事業目標の何と結びつくのかを明確にすることです。

「売り上げを伸ばす」といった抽象的な表現ではなく、「どの地域で」「どの商品カテゴリーが」「なぜ売上減少しているのか」という因果関係まで掘り下げる必要があります。

分析のゴールは「何を、なぜ分析するのか」という問いで定義し、「リピート率を10%改善」「離脱率を5%低下」といった具体的な数値を掲げることで、関係者全員が共通認識を持つことができます。

この段階が曖昧なままだと、後続のKPI設計やデータ収集で軸がぶれ、分析結果や改善施策もずれたものになります。

関連記事:データ分析の代表的な目的は?目的を明確化すべき理由も解説

ステップ2:KPI設計と成功指標の定義

目的を明確にした後は、その達成度を測るKPI(重要業績評価指標)を定義します。目的達成度を定量化しておくことで、分析の結果が「どの程度の改善につながったか」を明確に評価できます。

例えば、ECサイトであれば「離脱率を10%改善」「カート投入率を15%向上」などの具体的な目標が考えられます。KPIは測定可能であり、かつ現場が行動を起こせる指標であることが重要です。

さらに、上位目標(KGI)から下位のKPI、さらに要因となるサブ指標へと展開するKPIツリーを作成すると、どのデータがどの成果に関係しているのかを整理しやすくなります。この構造が整うと、分析設計が一気に効率化します。

関連記事:KPI設計の完全ガイド|基本知識からモデル分析の活用・失敗回避・成功事例まで徹底解説 -

ステップ3:データ項目・ソースの整理

次に、KPIを実現するためにどのデータを使うかを明確にします。利用するシステムや部門、データの粒度(日次・週次・月次)、対象期間、更新頻度、保管形式などを一覧化して整理します。この段階での検討不足があると「必要なデータが取得できない」、「更新頻度が現場のリズムと合わない」といった問題が後から発生します。

また、データ形式やETL処理(抽出・変換・格納)の負荷など、技術的な制約を早期に把握しておくことも欠かせません。特に複数部門からデータを統合する場合は、命名規則やキー項目の統一もこの段階で確認しておくと、後工程での手戻りを防ぐことができます。

ステップ4:分析手法・ツールの検討

分析の目的と利用データが明確になったら、目的に合う分析手法とツールを選定します。機械学習、回帰分析、クラスタリングなどの手法は、課題の種類(予測・分類・傾向把握など)によって適切なものが異なります。また、BIツールやPython、R、SQLなどプログラミング言語も、分析の深さに応じて使い分けが必要です。

この段階では、ツールや手法の「得意・不得意」だけでなく、現場での再利用性や可視化のしやすさを考慮することがポイントです。例えば、BIツールを活用する場合は「どのレポートを誰が・どの頻度で見るのか」をあらかじめ設計し、可視化の粒度やダッシュボード構成を想定しておくと、後の運用がスムーズに進みます。

関連記事:失敗しないBIツール導入のための要件定義の進め方とチェックポイント

ステップ5:運用・評価体制の設計

最後に、分析の成果を実際の業務にどう組み込み、改善のサイクルをどのように回していくかを設計します。

分析レポートをどのタイミングで配信し、誰が確認して、どのような意思決定につなげるのかを明確にすることが大切です。責任者や担当者を定義し、改善アクションが発生する流れをあらかじめ決めておくことで、分析が「報告で終わる」ことを防げます。

また、要件定義書は一度作って終わりではなく、プロジェクトの進行や運用の中で更新・改善を重ねることで、より現実に即した分析基盤へと育っていきます。この継続的な見直しこそが、データ活用を組織文化として根づかせるための鍵になります。

関連記事:使われるダッシュボードを作るための要件定義と運用設計

データ分析に向けた要件定義書に含めるべき項目

要件定義の内容を整理した後は、それを明文化して共有する「要件定義書(分析要件定義書)」の作成に進みます。このドキュメントは、プロジェクトの指針であり、関係者全員の共通認識を保つための基盤です。

記載内容が体系的に整理されていれば、事業部門・分析部門・IT部門の連携が円滑になり、手戻りや認識のずれを防ぐことができます。

ここでは、分析要件定義書に盛り込むべき主要な項目を順を追って解説します。

基本情報と目的

最初に、プロジェクトの全体像を示す基本情報を整理します。具体的には、プロジェクト名、担当者(事業部門・分析部門・IT部門など)、背景、目的、スコープ、前提条件を明記します。これにより、「なぜこの分析を行うのか」「どの範囲までを対象とするのか」が明確になります。

背景には、例えば「売り上げが前年比で5%減少している」「リピート率が想定よりも低い」といった具体的な課題を記載しておくと、プロジェクトの目的が共有しやすくなります。また、目的の箇所では「課題解決を通じて何を実現するのか」を一文で表現することが重要です。

KPI・成果指標

次に、分析によって得たい成果を定量・定性の両面から整理します。定量的なKPIとしては「離脱率を10%改善」「月次売上を5%増加」など、数値で成果を評価できる指標を設定します。定性的な指標としては「データに基づく意思決定プロセスの定着」「部門横断でのデータ共有文化の醸成」などが考えられます。

また、KPI達成までの中間指標(サブKPI)や、KPI同士の関係を整理したKPIツリーを定義しておくことで、分析設計やデータ要件設計がよりぶれにくくなります。これにより、分析結果をどう評価し、次にどうつなげるかの道筋が明確になります。

データ一覧・仕様

分析で利用するデータを一覧化し、その仕様を明記します。例えば「会員マスタ/顧客ID・登録日・属性/日次更新」「取引履歴/購入金額・購入日・商品カテゴリー/月次更新」といった形で、データ項目、粒度、更新頻度、格納先、使用可否を整理します。

さらに、データ取得に関する制約や留意点も併記しておくと安心です。例えば「データの欠損が多い」「異なるシステム間でキー項目が整備されていない」「更新がリアルタイムでない」といった点をあらかじめ明示しておけば、後のETL設計や統合処理でのリスクを減らせます。

データ一覧・仕様は、データ基盤担当者や分析担当者が共通の理解を持つうえで欠かせません。

分析方法・利用ツール

使用予定の分析手法やツールも、定義書の中で明確にしておきます。手法としては、相関分析、回帰分析、クラスタリング、予測モデルなどを想定し、目的やデータ特性に応じて選定します。Python/R、SQLなどの使用言語や、Tableau、Power BIなどの使用ツールを記載します。

また、分析結果の可視化・報告方法(例:ダッシュボード、定期レポート、メール配信)も具体的に記載しておくと、利用シーンが共有されやすくなります。分析設計の段階で可視化の目的と出力形式を定義しておくことが、「使われる分析基盤」を実現するための重要な要素となります。

スケジュールと体制

最後に、プロジェクトのスケジュールと推進体制を明確にします。

ヒアリング、分析設計、データ整理、分析実装、レポート運用といった各タスクの工程を時系列で整理し、担当者・責任者・レビュー担当者を明確化します。

また、運用ステップにおいて「どの頻度でレポートを更新するのか」「誰が結果を確認し、改善アクションを検討するのか」といった具体的アクションも定義します。これにより、プロジェクト完了後も継続的に分析を活用できる体制が整います。分析は一度きりのイベントではなく、PDCAを回すための循環的な仕組みとして捉えることが重要です。

このように要件定義書を整備しておくと、プロジェクトの透明性が高まり、関係者間の合意形成もスムーズに進みます。次章では、実際に要件定義書を作成する際のテンプレート例と、レビュー時に確認すべきチェックポイントを紹介します。

データ分析の要件定義を成功させるポイント

要件定義は、単なる「ドキュメント作成」ではなく、プロジェクトの方向性を決める重要な戦略プロセスです。形式的に作って終わらせてしまうと、分析が業務成果につながらないまま終わるケースが少なくありません。

ここでは、要件定義を実効性あるものにするための三つのポイントを整理します。

ビジネス部門とIT部門の連携

データ分析プロジェクトを成功に導くには、IT部門単独での設計ではなく、事業部門・マーケティング部門・営業部門などの「現場の知見」を巻き込んだ共創が欠かせません。現場で起きている課題を正しく捉え、その背景にある業務プロセスや意思決定の流れを把握することが、正しい分析テーマ設定につながります。

特に、事業部門側が「どんなデータがあれば意思決定が変わるのか」を言語化できない場合も多いため、ワークショップ形式での要件整理が有効です。

例えば、「もし顧客属性×購買履歴の分析ができれば、離脱要因を特定できるのではないか」といった仮説型のディスカッションを行うと、ITとビジネスの間にある認識ギャップを埋められます。

また、要件定義時には「課題共有」「仮説整理」「要件確定」の三段階で進めると効果的です。IT部門が技術的制約を提示し、事業部門が優先順位を決めながら合意形成を図ることで、双方が納得できる現実的な設計に落とし込めます。

小さく始めて改善する

要件定義を完璧に仕上げようと時間をかけすぎると、現場の熱量が下がってしまうことがあります。加えて、範囲を広げすぎると関係部門等との調整との調整や合意形成に時間がかかってしまい、分析を開始できないこともあります。

そのため、最初から大規模に構築するのではなく、限られた範囲で実験的に成果を出す「スモールスタート」が有効です。

小さなテーマで仮説を立て、PoC(概念実証)として検証を重ねるアジャイル的な進め方を取ることで、改善サイクルを早く回しながら精度を高めていけます。例えば、まずは顧客離脱の要因分析を小規模データで実施し、その知見を次の購買予測モデルに応用することで、段階的に拡張していくことが理想的です。

短期間で「小さな成功」を積み重ねることは、現場の信頼を得るうえでも有効です。分析基盤の利用定着には、早期に「使われる価値」を示すことが何より重要であり、組織内にデータ活用文化を根づかせる第一歩になります。

要件定義書を“使い続ける”

完成した要件定義書を保管して終わりにしてしまうと、プロジェクトのゴールを達成することは難しくなります。データやビジネス環境は常に変化するため、要件定義書も定期的に見直し、最新の業務・指標・体制に合わせて更新していく必要があります。

分析結果を反映しながら「次に何を改善するか」を明文化し、KPIや使用データ、運用プロセスの改訂を行うことで、要件定義書は“生きた設計図”として機能します。また、定期的なレビュー体制(例えば四半期ごとの見直し会議など)を設けると、プロジェクト終了後も継続的に活用される基盤を維持できます。

要件定義書の更新プロセスをPDCAの一部として仕組み化しておくと、分析が組織全体の改善サイクルに自然と組み込まれ、成果の再現性が高まります。

まとめ

データ分析における要件定義は、プロジェクト全体の「分析設計図」となる工程です。目的・KPI・データ・手法・体制を丁寧に整理し、現場との共創を通じて実践的な内容に仕上げることが、成功の鍵となります。

要件定義を、単に文書を作成する工程ではなく、継続的に使い続ける仕組みとして位置づければ、プロジェクトの成功率は格段に高まります。次のステップとして、自社の課題や組織体制に合わせて要件定義の仕組みを整備し、実務で検証しながら磨き上げていくことが重要です。

必要に応じて、外部の専門家とともにレビュー・改善サイクルを回すことで、より実践的で成果につながる分析プロジェクトを構築できます。現場で活かされるデータ活用文化を育む第一歩が、ここから始まります。

インキュデータは、データ分析の要件定義から実際のダッシュボード構築、活用のための支援までを提供する「BIダッシュボード導入・活用支援サービス」をリリースしております。お客さまのニーズに応じて導入ツールやご支援工程を柔軟に選択可能です。

現場で機能する「意思決定の力」へと進化させたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の課題や目標に合わせた最適なアプローチで、データドリブンな未来づくりをサポートします。